![Nora Morgenroth: Die Gabe]()

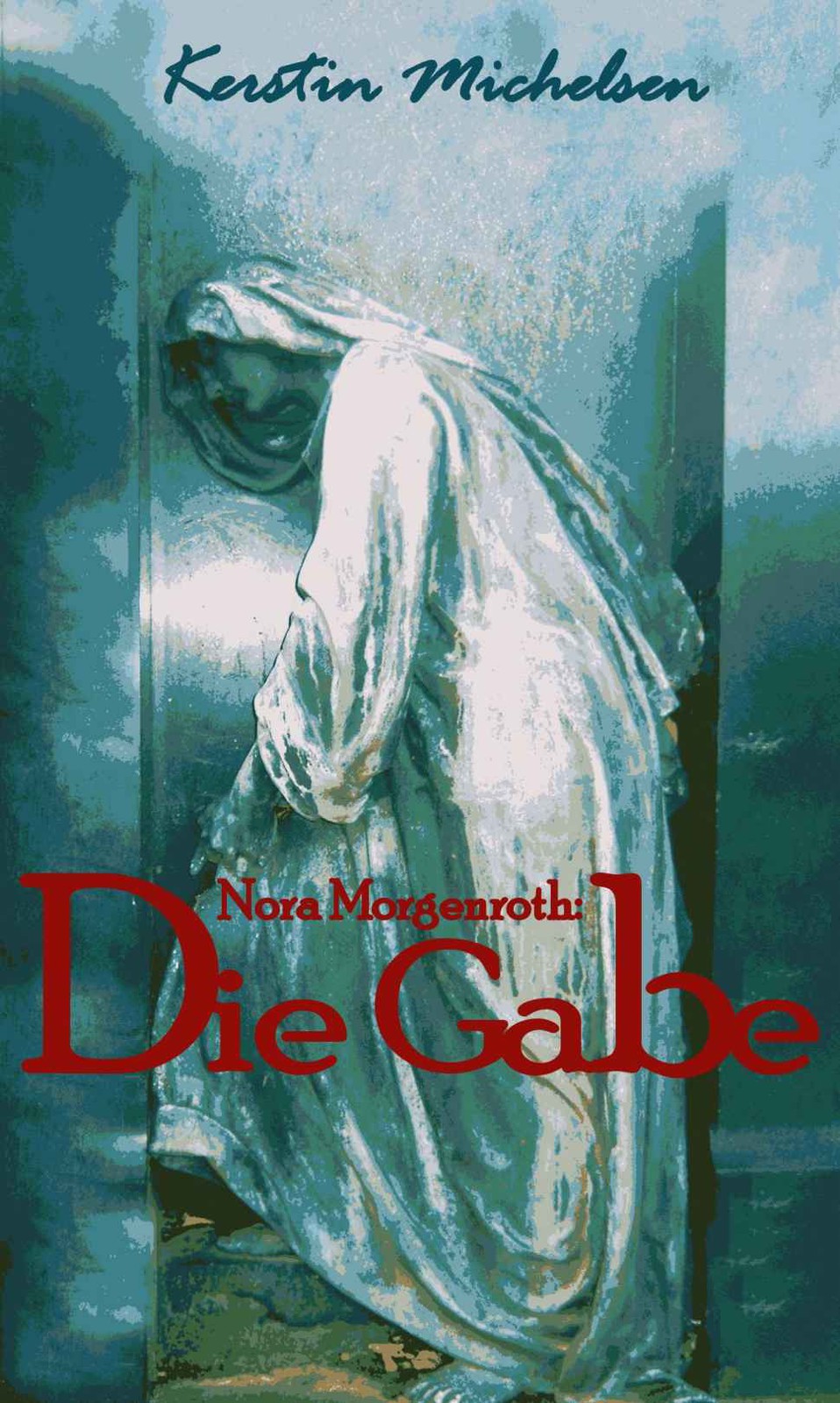

Nora Morgenroth: Die Gabe

nicht.

Aber natürlich sagte ich nichts dergleichen, das tat ich nie in solchen Situationen . Die ganz schlauen Bemerkungen lagen mir immer nur auf der Zunge oder fielen mir erst viel später ein.

„Mir geht es nicht gut“, sagte ich stattdessen mit zittriger Stimme und brach zu meinem Entsetzen in Tränen aus. Die merkwürdigen Geräusche, meine tauben Hände und die plötzliche Hitze, all das brach aus mir heraus - bis auf die Stimmen. Ich fühlte mich sofort besser , da ich mich nun in kompetenten Händen wusste und wischte mir die Tränen mit dem Ärmel meines Nachthemds ab. Der Arzt trat ans Bett und untersuchte mich wortlos, als wäre ich ein lebloses Stück Fleisch: Augenlider anheben, ins Ohr gucken, auf dem Bauch herumdrücken, Rücken abtasten. Beim Abhören mit dem Stethoskop bekam ich einsilbige Anweisungen: Einatmen, ausatmen, Luft anhalten, als hätte er nur eine bestimmte Anzahl an Wörtern zur Verfügung und müsste sparsam damit umgehen. Ich hasste solche Ärzte, sie schüchterten mich genauso ein wie strenge Krankenschwestern, aber das war jetzt gleichgültig, wenn er nur schnell dafür sorgte, dass es mir besser ging. Ich wollte mich wieder normal fühlen und dann nach Hause.

„So oberflächlich kann ich nichts feststellen. Fieber haben Sie nicht, ich werde veranlassen, dass Sie morgen in die zuständigen Abteilungen zur eingehenden Diagnostik überstellt werden.“

Ebenso grußlos, wie er gekommen war, verschwand der Mann wieder. Immerhin befand ich mich offenbar nicht in akuter Lebensgefahr. Morgen würde man mich genau untersuchen und irgendetwas feststellen, dann bekäme ich die geeignete Behandlung und alles würde wieder gut werden.

Ich kuschelte mich unter die Decke. Der Arzt hatte ja gar nichts getan, trotzdem fühlte ich mich wieder etwas zuversichtlicher. Vielleicht war alles gar nicht so schlimm.

Als ich die Augen öffnete, war der Raum halbdunkel, als hellster Punkt glühte mir der beleuchtete Lichtschalter neben der Tür entgegen. Er bildete einen orangefarbenen Lichtkranz. Durch die halb geöffneten Jalousien schimmerte es silbern, vielleicht von den Laternen auf dem Parkplatz vor der Klinik. Ich richtete mich auf und streckte meine Hand nach dem Handy aus, das auf dem Nachtisch lag. Ein Uhr und sieben Minuten, mitten in der Nacht. Vielleicht war ich zu schnell hochgekommen, jedenfalls wurde mir sofort wieder schwindelig und ich ließ mich zurück auf das Kissen sinken. Um meinen flatternden Puls zu beruhigen, zwang ich mich, flach und regelmäßig zu atmen. Ich blickte an die Wand gegenüber und versuchte, soweit das bei dieser Beleuchtung möglich war, einen Punkt zu fixieren. Das half meistens gegen aufsteigende Übelkeit. Die Konturen des Vogelbildes konnte ich nur undeutlich ausmachen, doch immerhin war es ein Anhaltspunkt. Meine Augen gewöhnten sich schnell an das Halbdunkel. Je länger ich hinsah, umso heller wurde das Bild. Es begann zu leuchten. Ein leichter Wind kam auf, die Gräser wogten hin und her, der bunte Vogel breitete seine Schwingen aus und flog davon. Es begann zu schneien, erst fielen nur einzelne Flocken, dann wurden es immer mehr, die Gräser verschwanden unter dem Weiß, aus dem mir jemand entgegenkam. Erst noch ganz fern und klein, wurde die Gestalt größer und größer. Schließlich blieb sie stehen, etwa dort, wo vorher der Phantasievogel gesessen hatte. Ich konnte meine Augen nicht abwenden. Mein Herz raste, ich vibrierte von den Haarwurzeln bis in die Fußspitzen und meine Haut glühte. Die Figur auf dem Bild hob eine Hand, als würde sie jemanden von Weitem grüßen. So sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte kein Gesicht erkennen. Die Blätter rauschten so laut, als sollte der Wind mich davontragen.

… musst ihr sagen … tut mir so leid … alles meine Schuld …Schuld … liebe sie... Hedda … Hedda…

Mit einem Aufschrei schleuderte ich das, was ich mit einer Hand umklammert hielt, gegen das Bild.

Als ich erwachte, war mein ganzes Bettzeug feucht und ausgekühlt. Wie jeden Morgen suchte ich als erstes auf dem Nachttisch nach dem Handy. Es war nicht zu finden, weder unter der Decke noch unter dem Kopfkissen. Das war merkwürdig. Ich setzte mich auf und schwenkte die Beine über die Bettkante. Ich stand erst auf, als ich sicher war, dass mir nicht wieder übel wurde, dann schlüpfte ich in die Hausschuhe, die Mutter gekauft hatte. Es ging schon um einiges besser als noch am Vortag. Vorsichtshalber würde ich es langsam angehen

Weitere Kostenlose Bücher