![Ob das wohl gutgeht...]()

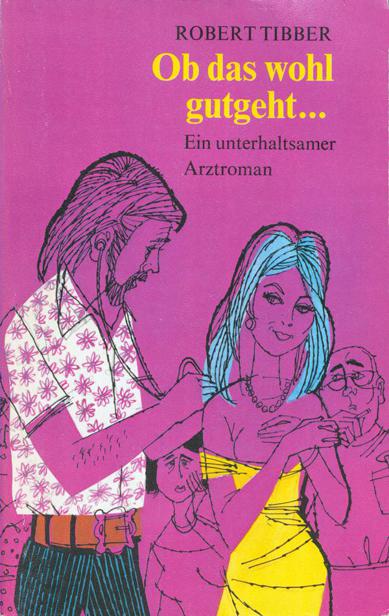

Ob das wohl gutgeht...

Angst vor Krebs hatte. Auch er bedürfe unbedingt der Hilfe. Wo wäre diesen Leuten besser zu helfen als in der täglichen Sprechstunde des praktischen Arztes? Das Krankenhaus konnte ihnen nicht helfen, weil sie dort gar nicht auftauchten. Ich brauchte nur daran zu denken, wie ich Jimmy Roberts auf Grund meiner neuerworbenen Kenntnisse behandelt hatte, um zu erkennen, daß psychiatrisches Wissen von praktischen Ärzten besonders benötigt wurde.

Allmählich gewöhnte ich mich an Toby und die Psychiatrische Abteilung von St. Markus. Unter den Mitarbeitern befanden sich, beim Professor angefangen, einige der besten Köpfe des Landes, doch je klüger sie waren, desto naiver schienen sie zu sein. Dies traf besonders auf Tommy zu, den ich nur über Rosen, bestenfalls noch über Dünger sprechen hörte; und in gewissem Maße auch auf Toby, der ständig in längere Telefongespräche mit seiner Frau verstrickt war, die sich auf die bevorstehenden Besuche des Installateurs bezogen oder des Mannes, der die Winterfenster einglasen sollte oder die in hitzige Debatten darüber ausarteten, ob die Jalousien in diesem Sommer oder erst im nächsten geputzt werden sollten. Das Benehmen und die Unterhaltungen der gesamten Abteilung schienen sich zuweilen auf dem untersten Intelligenzniveau zu bewegen.

Ich hatte mich oft gefragt, an wen sie mich erinnerten, und am Tag, als Toby seine schwungvolle Rede über den praktischen Arzt hielt, fiel mir plötzlich Faraday ein, was an sich schon ein Zufall war. Faraday und ich hatten während des Medizinstudiums Freundschaft geschlossen. Er war mein Trauzeuge gewesen und hatte kürzlich meine Kusine Caroline geheiratet, die ihn in die Vereinigten Staaten entführt hatte, wo er jetzt ein hochangesehener Professor der Neurologie war und eine Menge seiner Zeit im Herumreisen von einer medizinischen Hochburg zur anderen zu verbringen schien, um dort wieder einmal Vorträge zu halten, deren Auszüge ich von Zeit zu Zeit in den medizinischen Fachzeitschriften entdeckte, manchmal sogar in der Tagespresse. Wir schrieben uns kaum, ausgenommen waren Telegramme, wenn wir uns irgend etwas besonders Wichtiges mitzuteilen hatten. Caroline und Sylvia wechselten lange, nichtssagende Luftpostbriefe, in denen sie ihre Kinder und ihr Leben als Arztfrauen verglichen. Faraday, liefe er einem über den Weg, würde man wegen seines unscheinbaren Aussehens vielleicht als Schuhverkäufer klassifizieren, wenn man ihn überhaupt bemerkte. Dabei war er der klügste Kerl, den ich kannte. Ich hätte eigentlich schon längst erkennen müssen, daß die äußere Erscheinung meist trog und daß man, wie Sylvia sagte, ja nicht auf Wirkung zu machen brauchte, wenn man es in sich hatte.

Ich meine, man hätte es als Telepathie bezeichnen können, an die ich allerdings nicht glaubte, denn als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, war Faraday dort. Nun, nicht genau bei uns, aber noch am anderen Ende des Telefons. Wie üblich leistete er sich einen Ulk. Das Wartezimmer war vollgestopft, weder von Fred noch von Lulu war etwas zu sehen; Sylvia war ausgegangen. Im Hause angekommen, antwortete ich ins Telefon in meinem »Ist-die-Visite-auch-wirklich-nötig?«-Ton.

Eine nasale Stimme sagte: »Spricht dort der Doktor?«

Ich grunzte ins Telefon.

»Hier spricht Herr Kindskopf aus Kinderstadt. Mein Kind ist krank.«

Ich brauchte einen Moment, aber nur einen. »Faraday!«

»Getroffen!«

»Wo steckst du?«

»In der Praxis.«

»In welcher Praxis?«

»In deiner.«

»Was, zum Teufel, soll das heißen?«

»Nun, als ich ankam, war keine Menschenseele hier, aber das Wartezimmer war zum Platzen voll«, antwortete Faraday. »Ich habe bereits eine Hammerzehe und andere Ergötzlichkeiten behandelt.«

Er war noch ganz der Alte.

»Nun, mach nur weiter mit deinen guten Taten«, sagte ich. »Ich will mich erst ein bißchen frisch machen. Was mag nur mit Fred passiert sein?«

»Fred?«

»Ja, mein Partner. Du kennst ihn noch nicht. Er war heute mit der Sprechstunde an der Reihe. Sobald er kommt, können wir uns ausführlich unterhalten. Du mußt natürlich zum Essen hierbleiben.«

»Oh, schon entschieden.«

»Inwiefern?«

»Falls du es ganz genau wissen willst: Caroline befindet sich bereits in eurer Küche und bereitet das Essen zu.«

Auch Caroline hatte sich nicht verändert. Sie war klein, dicklich und noch etwas blonder als früher. Sie war gerade dabei, alles, was sich an Vorräten in unserer Speisekammer befand, in den Abfalleimer zu

Weitere Kostenlose Bücher