![Riemenschneider]()

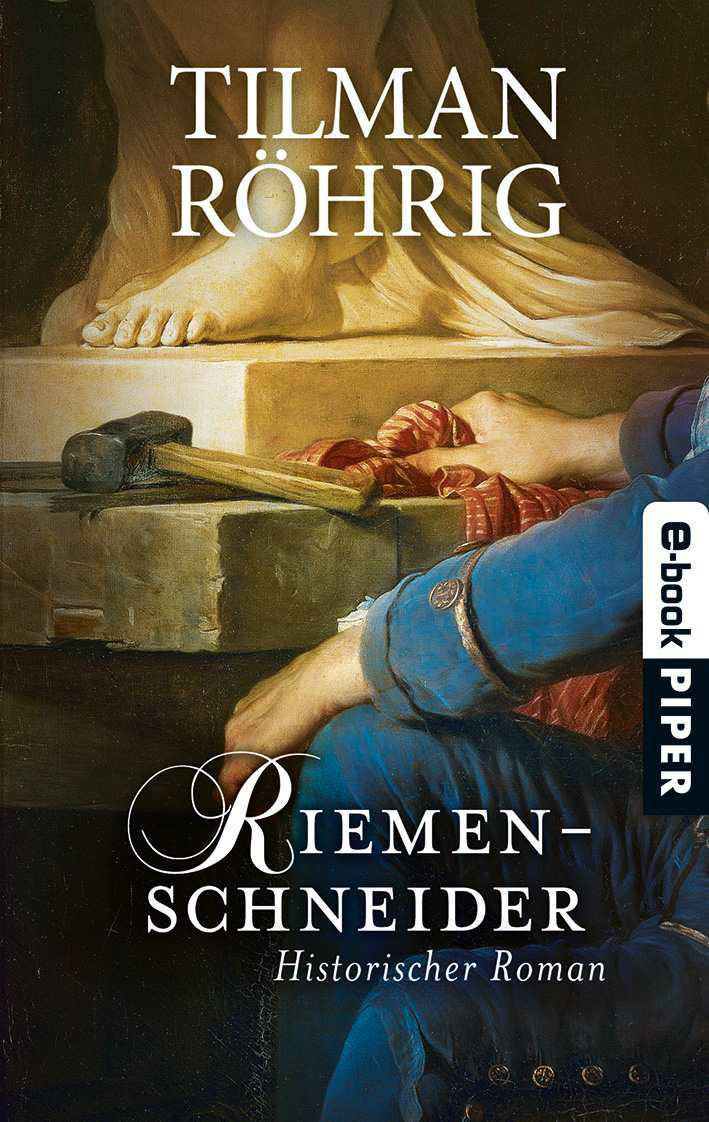

Riemenschneider

Til erhob sich. »Schade, dass ich meine Zeit vergeudet habe.«

»Was?« Magdalena drückte das Gesicht des Jungen leicht an ihre Halsbeuge und dämpfte so sein Gezeter. »Aber, Herr, wie könnt Ihr …?«

»Nein, nein.« Mit erhobenem Finger kam Frau Wilser auf sie zu. »Nicht weiter, Mädchen. Sonst … sonst muss ich mir eine Strafe ausdenken. Und das wäre das erste Mal, seit du bei mir bist. Und das wollen wir beide nicht, nicht wahr? Der Meister ist ein gern gesehener Gast in unserm Haus.« Sie lächelte zu ihm auf. »Darf ich Euch eine Erfrischung reichen?«

»Zu liebenswürdig, aber die Arbeit wartet.« Til nahm sein Barett von der Stuhllehne. »Ein andermal gern.« Ohne hinzusehen, deutete er kurz mit dem Finger in Richtung Mutter und Kind. »Das Nötige ist vorhanden. Ich bin überzeugt, mit etwas mehr innerer Anteilnahme wird es zum Vorschein kommen. Hier ist vielleicht nicht der rechte Ort. Deshalb bitte ich darum, dass Ihr mir die Magd mit dem Sohn in die Werkstatt schickt. Dort in der Umgebung von Holz und Stein gibt es weniger Ablenkung.«

»Gern, Meister. Ihr seid der großzügige Gönner und könnt nach Belieben über sie verfügen. Allerdings, wenn ich die Bitte äußern darf, sollte die Arbeit im Haus und in der Waschküche nicht zu kurz kommen.«

Magdalena konnte die Empörung kaum noch verbergen, abrupt wandte sie sich ab und stellte sich ans Fenster. Ihr Rücken vibrierte. Til bemerkte es aus den Augenwinkeln, führte aber das Gespräch weiter, als wäre Magdalena nicht im Raum. »Nur einen Vormittag müsstet Ihr sie entbehren. Wie wäre es Montag in vierzehn Tagen. Liegen gebliebene Arbeiten kann die Magd sicher nachholen.«

»Einverstanden.« Frau Adelheid ließ ihr Gesicht zu ihm hinschmelzen. »Ach, Meister, Euer Beruf ist so … so … Ja, wirklich, kein Vergleich mit Pulver mischen und Kräuter kochen.«

Til hob die Brauen, rasch setzte er die Kopfbedeckung auf. »Euer Gatte vermag viel mehr. Er hilft den Menschen mit seiner Medizin, kann Leben retten. Ich hingegen bringe meinen Kunden, wenn mir eine Arbeit gelungen ist, höchstens etwas Freude fürs Auge.« Er verbeugte sich leicht. »Lebt wohl. Und danke für Eure Großzügigkeit. Ich erwarte Mutter und Kind dann zum verabredeten Tag. Lebt wohl.« Ohne einen Gruß für Magdalena verließ er die gute Stube.

8

O hne etwas zu verschütten, hatte Gertrud den Napf mit Eiweiß in die Schnitzwerkstatt gebracht. Nun verfolgte sie misstrauisch jede Handbewegung des Vaters. Er trug über dem Arbeitswams eine Leinenschürze, stand am Tisch, gab das Eiweiß in einen Topf und rührte langsam Öl dazu. Ein gehäufter Löffel mit gestoßenem Ocker folgte, dann Kohle aus gebrannten Knochen. Immer wieder hob er den Rührstock heraus und prüfte die Farbe des zäh tropfenden Breis.

Gertrud verzog die Nase. »Schmeckt das denn?«

Es dauerte, bis die Frage ihn erreichte, dann hob er die Brauen. »Ich verstehe nicht.«

Der kleine Zeigefinger deutete vorsichtig in den Topf. »Du machst den Teig immer schmutziger. Und Mehl hast du auch noch nicht reingetan.«

»Das ist wahr.« Til ahnte die Sorge seiner Tochter, unterdrückte jedes Schmunzeln und rührte in langsamen Kreisen weiter, gab noch mehr Schwarz dazu.

»Aber, Vater!« Die Besorgnis nahm zu. »Mama hat versprochen, mit den vielen Eiern heute Abend süße Küchlein zu backen. Extra für mich und für sie. Und ich weiß schon, wie Teig geht. Du machst ihn falsch.«

»Nun sorg dich nicht.« Til unterbrach die Zubereitung und beugte sich hinunter. »Alles ist richtig. Mit dem Dotter rührt die Mutter drüben in der Küche den Teig für dich, und ich rühre mit Eiweiß einen Brei für die beiden da vorn, für Maria und ihr Kind.« Der Kuss ins Haar gab endgültige Sicherheit.

Die hellen Augen rundeten sich, ein leichtes gemeinsames Lachen, Vater und Tochter hatten sich verstanden.

Wortlos ging Gertrud zur Werkbank. Die Holzfigur war waagerecht mit Dorn im Haupt und der Zweizinken-Gabel unter dem Fußbereich zwischen den Schiebedocken eingespannt. Eine Weile betrachtete sie die Gesichter von Mutter und Kind, nickte dann verständnisvoll. »Also freuen tun die sich nicht auf deinen Brei.« Gertrud versuchte sich nun selbst an einer Neckerei und kicherte. »Der kleine nackte Jesusbub guckt schon ganz sehnsüchtig in die Ferne. Bestimmt will er lieber mit mir zu den Küchlein, als diesen schmutzigen Papp essen.« Sie fasste ihn an der linken Hand. »Nun komm. Lass den Mantel deiner Mutter ruhig los! Meine

Weitere Kostenlose Bücher