![Ruf Des Dschungels]()

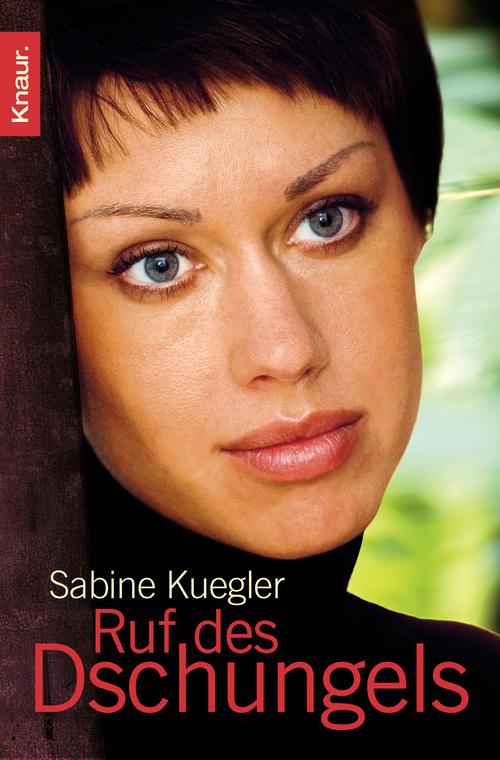

Ruf Des Dschungels

überhaupt erst ermöglicht zu überleben. Im System der Familienhäfen liegt ihre Stärke.

Endlich erreichen wir das Haus von Mamas Tochter, doch wir haben Pech: Der Schwiegersohn, dem Mama mich stolz vorstellt, erzählt uns, dass seine Frau gerade bei seinen Eltern zu Besuch ist und auch die Nacht über dort bleiben wird. So etwas kann in Papua leicht passieren, denn es ist im Gegensatz zu Deutschland nicht üblich, einen Besuch bei Freunden oder Verwandten im Voraus anzukündigen. So gehen wir nach einem kurzen Plausch wieder zum Auto zurück, doch für mich war die Fahrt keineswegs umsonst, denn ich bin mir über wichtige Dinge klar geworden. Außerdem kündigt Mama an, dass wir auf dem Rückweg noch etwas zu erledigen haben.

Die Sonne geht schon unter, als wir in die Stadt zurückkehren und auf eine Häuserreihe zusteuern. Der Wagen hält am Straßenrand, und Mama winkt mir, ihr zu folgen. Vor einem der kleinen Häuser sitzt eine ältere Frau, die bei unserem Anblick aufspringt, sich mit der Hand durch die Haare fährt, ihren Rock glatt streicht und zur Tür geht, um uns zu begrüßen. Sie ist erstaunt, als sie mich sieht, doch sie lächelt herzlich.

Wir setzen uns, und nach einigen Minuten Unterhaltung kommt die Sprache auf den Ehemann von Mamas Freundin. »Er ist schwer krank und kann nicht mehr aufstehen«, erklärt Mama mir.

»Aber sicher würde er sich freuen, euch zu sehen«, fügt die Frau hinzu und begleitet uns ins hintere Zimmer.

Ich schaue mich um und bin erschrocken, wie arm diese Leute sind. In den kleinen Räumen, durch die wir gerade gehen, stehen nur ganz vereinzelt Möbelstücke. Wir betreten das Schlafzimmer, in dem es nichts außer dem Bett und einer Matratze gibt, noch nicht einmal Bettlaken.

Mamas Freundin richtet ihren Mann im Bett ein wenig auf. Ich knie mich neben ihn und mustere seine Gelenke, die Arme und Beine. Sein ganzer Körper ist voller Wasser, die Ellbogen und Knie sind zu unglaublicher Größe aufgeschwollen. In den Füßen hat er überhaupt kein Gefühl mehr. Ich sehe ihm an, dass er starke Schmerzen hat.

»War der Arzt schon bei ihm?«, wende ich mich an seine Frau.

»Ja, er war hier.«

»Welche Medikamente nimmt Ihr Mann?«, frage ich weiter.

»Wir haben kein Geld für Medikamente«, sagt sie.

Ihre Antwort überrascht mich nicht. Die meisten Menschen in West-Papua können sich keine ausreichende medizinische Versorgung leisten.

Wieder knie ich mich neben den Kranken, er atmet schwer, seine Augen sind gerötet und glasig.

»Er ist seit zwei Jahren ans Bett gefesselt«, berichtet die Frau.

Ich drehe mich zu ihr um und gebe ihr Geld. »Kaufen Sie davon die nötigen Medikamente für Ihren Mann, vor allem Schmerzmittel.«

Sie betrachtet das Geld in ihrer Hand und starrt mich ungläubig an. Der alte Mann beginnt zu weinen, als seine Frau es ihm zeigt.

Ich lasse die anderen in dem Raum zurück und gehe nach draußen, um meine Tränen und meinen Ärger zu verbergen. Wie kann es nur sein, dass in einem Land, das derart reich an Bodenschätzen ist, eine solche Armut herrscht? Dieser alte Mann, dem ich gerade ein bisschen Geld gegeben habe, ist durchaus kein Einzelfall, so etwas kommt überall vor. Ich blicke die Straße hinunter – Armut; ich gehe in die Stadt – Armut; ich betrachte die Menschen um mich herum – nichts als Armut. Dieses Land badet in Armut.

Dabei weiß ich genau wie viele andere hier, dass West-Papua eine enorme Menge an natürlichen Ressourcen hat und dass die Einheimischen kaum etwas oder gar nichts von dem Geld sehen, das durch die Ausbeutung gemacht wird. Schleichend werden sie über die Jahre hinweg beraubt – nicht nur ihrer Zukunft, sondern auch all dessen, was von Rechts wegen ihnen gehört. Sie bekommen dafür keinen Ersatz, und es bleibt ihnen nichts, als das Übriggebliebene zusammenzukratzen und auf bessere Zeiten zu hoffen.

In dieser Nacht kann ich nicht schlafen. Ich wälze mich im Bett herum und versuche vergeblich, eine bequemere Position zu finden. Ein Hund fängt an zu bellen. Ich stehe auf und sehe nach draußen, versuche herauszufinden, was das Tier aufgeschreckt hat. Doch ich bemerke nichts und lege mich wieder hin.

Ich hasse diese schlaflosen Nächte.

Kurz denke ich darüber nach, ob ich Jon wecken soll. Ich sehe seine Silhouette im Halbdunkel, er schläft tief und fest. Ein Ventilator ist direkt auf ihn gerichtet, den ich nun in meine Richtung drehe. Sofort wird die drückende Hitze, die den Raum erfüllt, ein

Weitere Kostenlose Bücher