![Stefan Zweig]()

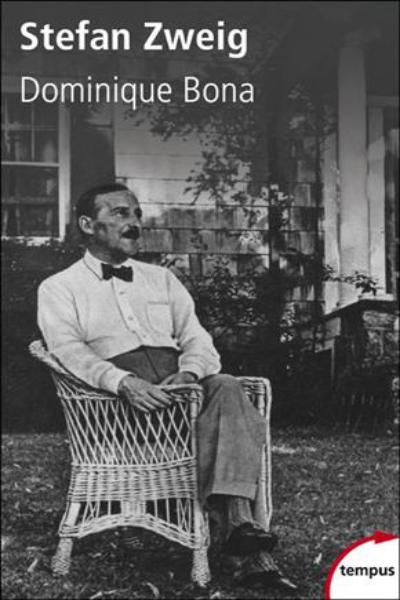

Stefan Zweig

Tietze, l’historien des Juifs viennois, note que la possession des œuvres de Schiller était aussi importante pour une famille juive autrichienne que celle de la Torah. « Pour les Juifs, écrit Steven Beller dans sa thèse sur Vienne et les Juifs 1867-1938 , Schiller était plus réel que les véritables Allemands : c’est là une idée qu’il ne faut jamais perdre de vue si l’on veut comprendre la grande admiration, l’amour qu’ils vouaient à tout ce qui était allemand. » Ainsi que le note ce professeur de Cambridge, le mot « allemand » était pour les Juifs « synonyme de tout ce qui était libéral, juste et progressiste ». A l’appui de cet état d’esprit, que le nazisme rend, avec le recul, malaisé à comprendre, Steven Beller cite d’innombrables articles de la Neue Freie Presse ou du Neues Wiener Tageblatt , dirigés par des Juifs, Ernst Benedikt ou Moritz Szeps, mais aussi d’innombrables personnalités –, intellectuels ou artistes d’origine juive, comme Freud, Schönberg, Mahler, Gomperz, Reinhardt, Roth ou Schnitzler. De ce dernier, cette phrase, extraite de son autobiographie, Der Weg ins Freie (Le Chemin de la liberté), éclaire sans ambiguïté le point de vue général de ses compatriotes, quand il évoque « la grande Allemagne, dont moi, autrichien, juif par mes origines, je me suis toujours senti un membre à part entière, possédant des droits égaux, portant une responsabilité égale ».

Pour Stefan Zweig qui nourrit une admiration égale pour tous les poètes allemands, il ne se définirait sans doute pas, ainsi que le fait son ami Arthur Schnitzler, comme « un Juif européen de culture allemande ». Il n’aime toujours pas rappeler qu’il est juif. Sans renier ses racines, il continue d’éviter de les évoquer. Ni par lâcheté, ni par honte, il semble que ce soit par une sorte de répugnance aux étiquettes, qu’elles soient de race, de classe, de religion, ou de patrie. Etre autrichien ne l’a jamais gêné. C’était plutôt une aubaine, qui lui a permis de faire très tôt l’expérience du melting-pot , qu’il rêve de voir s’étendre à l’échelle de la planète. Etre européen le comble, il se sent au large dans cette entité vaste et variée, où les différences pourraient, si les dirigeants le voulaient bien, harmonieusement cohabiter. Mais il est, de fait, comme Schnitzler et Freud, comme Roth et Reinhardt, comme tant d’autres de ses compatriotes, attaché à la culture allemande et d’abord à la langue allemande. S’il parle anglais et français ou même italien, avec ses amis, avec ses lecteurs, s’il voit en la France sa « seconde patrie », il ne conçoit d’écrire ses livres qu’en allemand, la langue selon son cœur. « Etre allemand, explique Steven Beller, signifiait être héritier d’un patrimoine linguistique qui, tout comme les traditions universalistes léguées par l’humanisme allemand, échappait aux contingences des frontières et des nationalités. » Pour Zweig, pas plus que pour aucun de ses compatriotes autrichiens, fussent-ils juifs comme lui, l’Allemagne n’est un spectre redoutable. C’est une nation fraternelle, bienfaisante, et le berceau de la langue des poètes et des écrivains qu’il préfère au monde, Goethe et Schiller. C’est en allemand que Zweig écrit, en allemand qu’il rêve. Dans les pires persécutions, l’allemand sera encore, ainsi que le dira avec émotion Reinhardt en exil, « la langue profondément aimée, en dépit de tout, de tout… ». On ne pourrait comprendre, sans cet amour de l’Allemagne à l’arrière-plan, l’inexplicable et obstinée confiance de bien des Juifs dans une grande Allemagne, fière de les englober eux aussi dans sa Lumière.

Zweig ne se laisse pas berner, il voit les ombres très tôt se dessiner sous l’astre aimé. Il ne souhaite pas l’Anschluss, préfère garder sa spécificité autrichienne au sein d’une culture allemande où les provinces apportent elles aussi leur part de lumière. Plus que beaucoup de ses amis, il se méfie de ce dont l’Allemagne est capable, de ses excès et de ses dérapages. Autant la France le rassure et l’étonne avec son rationalisme, autant l’Allemagne, romantique et mystique, irrationnelle autant qu’il est possible, l’inquiète. Il y a craint très tôt le réveil du fanatisme. « Les gens sentent d’où vient le vent et tournent leur veste », écrit-il à Friderike en

Weitere Kostenlose Bücher