![Stefan Zweig]()

Stefan Zweig

considérables, du moins chez les classes privilégiées. De l’automobile à la salle de bains dont l’usage se répand, en passant par la disparition du corset féminin et le développement du sport, le confort et le progrès sont les maîtres mots de l’époque, si belle, en effet, pour tous ceux qui, comme Zweig, ont les moyens d’en profiter. L’Europe traverse une période enchantée, ses explorateurs, ses savants, ses médecins, ses techniciens apportent des lumières qui laissent a36

ugurer un splendide avenir. Casimir Funk découvre la vitamine (1912), André Debierne et Marie Curie isolent le radium (1910), le Norvégien Roald Amundsen atteint le pôle Sud (1911), Louis Blériot traverse la Manche en avion, de Douvres à Calais, en trente-sept minutes (1909)… Ces événements sont vécus avec la même joie, suivis et commentés avec la même admiration dans les pays européens. La France et l’Allemagne, l’Angleterre et la Belgique et leurs voisins proches communient dans l’esprit de progrès. « Elle était merveilleuse, cette vague tonique de force qui, de toutes les côtes de l’Europe, battait contre nos poitrines. » La vieille Europe semble sourire à l’homme. Un climat d’optimisme règne sur le nouveau siècle, tandis que Stefan Zweig traduit ce recueil de Verhaeren dont le titre reflète l’humeur de la décennie, Les Hymnes à la vie .

« Jamais je n’ai cru davantage en l’avenir que dans ce temps où nous pensions apercevoir les rougeurs d’une nouvelle aurore, écrira-t-il en regardant vers sa jeunesse. C’était déjà en réalité la lueur de l’incendie qui allait embraser le monde. »

Jamais Stefan Zweig n’a autant goûté la vie. Il participe de l’élan général de son époque. Il est libre et peut jouir chaque jour de ce sentiment formidable de n’appartenir qu’à lui seul. Il va et vient d’un pays à l’autre, affranchi de tout lien, de toute contingence. Il a de l’argent, sans avoir besoin de travailler, voyage à sa guise, vit à l’hôtel, dîne au restaurant, écrit à ses heures, et passe tout le temps qu’il souhaite avec les amis selon son cœur. Il n’a pas de soucis, du moins apparents, il est aimé, fêté, sollicité. Les journaux et les revues se disputent ses articles et il commence à se répandre en conférences, qu’un public lettré recherche et applaudit. Il peut tout aussi à loisir être seul, disparaître, se réfugier dans le silence et l’écriture, consacrer à ses travaux et ses rêves l’énergie joyeuse de ses trente ans.

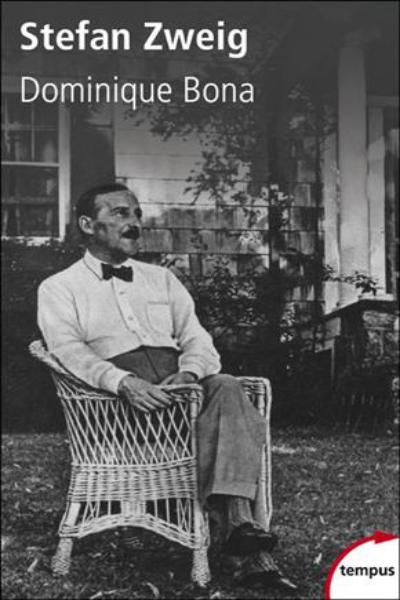

Toujours tiré à quatre épingles, d’une élégance impeccablement Vieille Autriche, il a gagné en carrure et en prestance, et son sourire brille – discrètement – sous sa fine moustache. Il est moins maigre, mais non moins fiévreux. Une hâte à dévorer la vie le ronge. Il ne tient pas en place, demeure rarement plus de deux ou trois mois dans une même ville. Il veut non seulement tout connaître, tout voir, mais aussi s’oublier, se fuir dans le mouvement, courir, bouger pour ne pas s’appesantir, éviter l’introspection ou l’auto-analyse que le calme suscite, craignant de laisser remonter l’inquiétude, tout le noir qu’il sent en lui. Il a peur des miroirs.

Avec les femmes, il évite de s’attacher. Il a des liaisons passagères. Elles embellissent son existence, lui procurent des moments sensuels et doux, et les voluptés qu’il recherche. C’est leurs corps qu’il aime avant tout. Il choisit de préférence des jeunes filles aux mœurs légères, que les règles bourgeoises ne tiennent pas prisonnières de leurs mères ou de leurs chaperons, des cousettes, des lingères, des modistes, comme cette Marcelle qui l’attache à Paris. Le sexe allège sa part de tortures, mais ne le libère pas de son inquiétude fondamentale, il l’apaise seulement. Au journal qu’il se met à rédiger, à partir de 1912, il confie à la date du 29 septembre – il est à Vienne – son impuissance à vivre en paix. Dans sa fièvre d’exister, les femmes sont d’exquises – et inutiles – infirmières, incapables de calmer son être agité et douloureux. A propos de « cette inquiétude intérieure déjà intolérable » qui l’habite : « J’essaie de l’apaiser l’après-midi en amenant chez moi deux amies dont les beaux corps me réjouissent […] je les renvoie à six heures, reste chez moi, dors pour calmer le poids qui m’oppresse […], puis

Weitere Kostenlose Bücher