![Strasse der Sterne]()

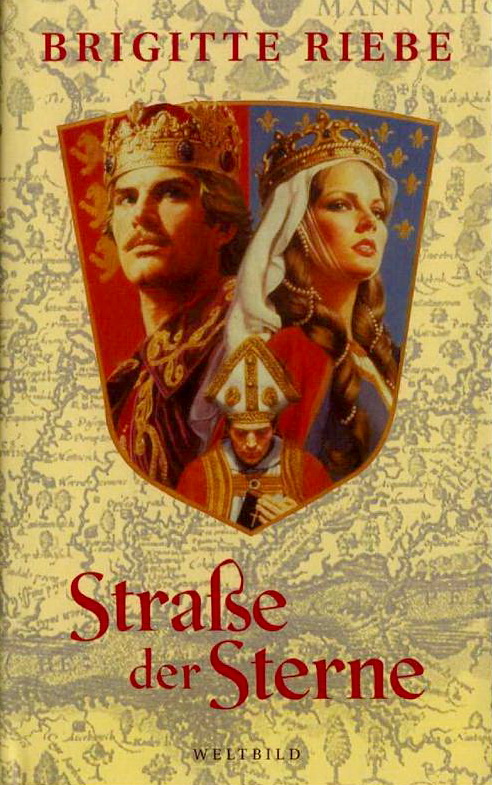

Strasse der Sterne

sie und Gero geschlafen hatten.

Danach erst wagte sie sich in Maries verwaiste Kammer.

Ein hellblaues Band lag auf dem Bett, als würde das Mädchen schon im nächsten Augenblick zurückgelaufen kommen. Sie strich es glatt und spürte dabei, wie das Loch in ihrem Körper immer größer wurde. Schwärze erfüllte sie, drang von hinten durch ihren Kopf bis zu den Augen. Oftmals hatte sie sich vorgestellt, wie ihre Tochter als junge Frau aussehen würde: Maries rundes Gesicht, ihr beschwingter Gang, die Art, wie das Lachen ihre Lippen aufwarf ...

Sie stieß das Fenster auf.

Da war diese Stille, die alles unwirklich machte. Der kalte Wind, der durch die unbelaubten Bäume strich. Die Wolkenberge über dem Wald, die Regen verhießen. Und die Taubheit in ihrem Herzen, in dem es nun für immer Winter war.

Ein Gefühl, als streiche ihr jemand das Haar aus der Stirn, wie es die Mutter immer getan hatte. Plötzlich hörte sie überlaut den Rhythmus ihres eigenen Herzschlags. Sie war hungrig. Und Hunger bedeutete Leben. Das hatte sie schon als Kind gelernt. Aber leben würde sie nur können, wenn sie endlich diesen Wänden entkam.

Ihre Stiefel waren eingelaufen. In der Tasche hatte sie ein Kleid zum Wechseln und eine Decke. Der gewalkte Umhang kratzte leicht, wärmte aber und würde sie gegen Sturm und Regen schützen. Sogar einen Hut mit weiter Krempe hatte sie schließlich aufgetrieben, unter den sie ihr Haar stopfen konnte, Locken, die im Sonnenlicht rötlich schimmerten.

Sie war nicht wehrlos, obwohl sie so klein war, dass sie Gero nicht einmal bis zum Schlüsselbein gereicht hatte. Ihre Sinne waren ebenso scharf wie ihre Zunge bisweilen sein konnte. Das Messer im Gürtel gab ihr zusätzliches Selbstvertrauen. Zwar hatten die beiden Begräbnisse viel von ihrem Ersparten aufgezehrt, aber es gab noch den kleinen Münzvorrat, den sie sicher versteckt hatte. Und schließlich konnte sie überall zupacken.

Moira wog den Stock in der Hand. Obwohl er schwer und unhandlich schien, würde sie ihn mitnehmen, sie wusste, sie würde ihn brauchen. Ebenso wie den Geleitbrief. Der Priester, der ihn auf Deutsch und Lateinisch verfasst hatte, zögerte, als sie ihn darum bat. Vielleicht war er klüger, als sie gedacht hatte, und spürte, dass sie nicht die Wahrheit sagte - jedenfalls nicht die ganze Wahrheit.

Einen Moment war sie versucht gewesen, ihm alles zu offenbaren, denn sie war noch nie gut im Lügen gewesen. Außerdem hieß es, man solle sein Gewissen erleichtern, bevor man sich auf solch eine lange Reise begab. Aber wie sollte er ihr vergeben können, da sie sich nicht einmal selbst verzieh?

»Du musst erst einmal zur Ruhe kommen, Moira.« Der Blick des Geistlichen war flehentlich. »Du hast dein Kind verloren. Und deinen Mann dazu.«

Er war noch so jung und sah doch schon so müde aus, mit seinem ungepflegten Bart und dem Haar, das ihm wirr in die Stirn fiel. Vermutlich war sein Haus in kaum besserem Zustand. Sie war zu verwirrt und verzweifelt gewesen, um sich noch daran zu erinnern, als sie ihn mitten in der Nacht aufgesucht hatte, nachdem sie Gero gefunden hatte. Offenbar fehlte eine weibliche Hand, aber Priester wie er mussten im Zölibat leben. Trotz allem war er kein übler Kerl. Im Grunde musste sie ihm sogar dankbar sein, denn er war bereit gewesen, ihrem Mann ein christliches Begräbnis zu gewähren, obwohl Gero selbst Hand an sich gelegt hatte.

»Ist es nicht zu früh, diese gefährliche Pilgerschaft anzutreten?«, fuhr er besorgt fort. »Noch dazu allein. Gott ist gnädig und verlangt nur die Opfer von uns, die wir auch bringen können.«

Dein Gott hat mich längst verlassen, dachte sie. Aber das verstehst du nicht. Wie solltest du auch?

Sie wusste, wo sie Trost finden würde. Wieder und wieder hatte die Mutter ihr von der Straße der Sterne erzählt, jenem uralten Weg, der ein Stück entfernt von der Atlantikküste nach Westen verläuft. Feen und Elfen seien ihr gefolgt, Frauen und Männer, Bischöfe, Kaufleute, Bettler und Sünder. Keiner, der den Weg gegangen war, kam unverändert zurück. Und wer unterwegs keine Erlösung fand, dem blieb als letzter Ausweg das schwarze Wasser der Todesküste.

Auch davon erwähnte sie lieber nichts.

Er war ein Priester und diente einem Gott, der ihr fremd erschien, ebenso wie das Land, in dem sie aufgewachsen war. Besser, sie sagte, was er erwartete. Die Jahre mit Gero hatten sie darin zur Meisterin gemacht.

»Ich will und muss zum heiligen Jakobus«, beharrte sie.

Weitere Kostenlose Bücher