![Survivant d'Auschwitz]()

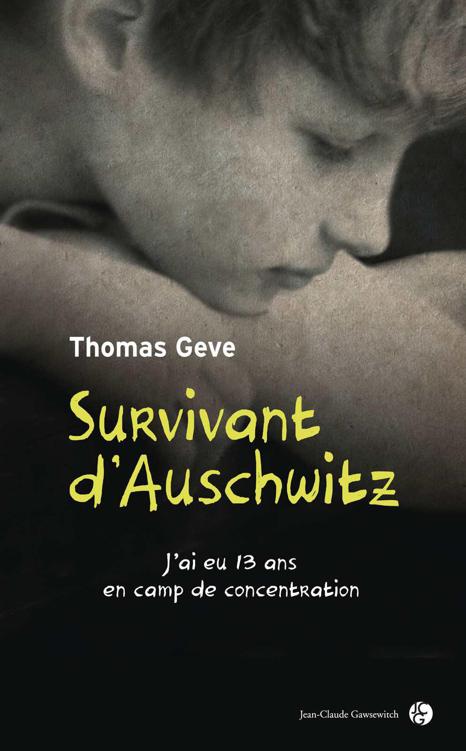

Survivant d'Auschwitz

dégustions – au grand dam des autres blocs – le reste de la soupe de nouilles au lait, provenant de la cuisine du Revier .

Depuis l’arrivée « achalandée » des convois de Hongrie, les gens étaient un peu plus généreux avec nous et chacun s’efforçait de nous aider. Nos rations s’en voyaient transformées. Un petit sacrifice pouvait rapporter gros en ces temps de fin de guerre et les adultes autour de nous tentaient de saisir n’importe quelle occasion. Alors qu’un an auparavant, nous n’étions que des petits jeunes, sans recours, n’ayant que nous sur qui compter, aujourd’hui, endurcis et moins naïfs, nous éprouvions du mépris pour tous ceux qui n’avaient alors fait que hausser les épaules devant notre malheur, s’étaient pris pour des hommes et croupissaient désormais dans leur propre crasse. Nous n’avions plus besoin de leurs bons conseils paternels.

Je m’étais lié d’amitié avec Leo Voorzanger, un Hollandais, de douze ans mon aîné, un garçon formidablement ouvert. Il faisait 1,80 mètre, avait les pieds plats, des chaussures grandes comme des barques, et de gros yeux globuleux derrière une monture de lunettes rafistolées avec de la ficelle. Il était doux, racontait des tas de souvenirs sur Scheveningen, sa ville natale, et tout son personnage prêtait à rire. Mais ce cher Leo ne nous en voulait pas, au contraire, il était presque fier d’être la cause de nos fous rires. « Vous voulez que je vous chante quelque chose, parce que je m’appelle Voorzanger* 6 ? OK, c’est parti ! », disait-il et se mettait à chanter des airs de jazz en dansant les claquettes avec ses grandes chaussures, ses yeux inquiets pétillant alors de joie. « Hey baba ree bop !… »

Ceux qui parmi nous disaient que les Hollandais étaient musiciens, avaient raison. Leo, à la maison, jouait du saxophone, « le truc le plus brillant qui existe, après la Hollande et ma femme », me disait-il. Car Leo était aussi un grand patriote, bien que les nazis aient découvert que la moitié de la famille Voorzanger était d’origine juive.

Je l’aimais beaucoup. Il n’était pas compliqué, un très bon camarade, ouvert, un type sur lequel on pouvait compter, et de plus il savait faire une ou deux choses en cuisine, ce qui était bien commode depuis que je travaillais aux écuries et que les chevaux avaient la gentillesse de me laisser prendre une de leurs betteraves. Le dimanche soir, lorsque le seul poêle de la chambrée n’était pas couvert de tranches de pain à griller, il nous faisait une délicieuse soupe de betterave et de pain, agrémentée parfois d’un oignon.

Notre petit kommando et ses nouvelles écuries, perdu en plein champ sous la neige et dans le froid, attirait à peine l’attention des surveillants SS, si bien que nous vivions sans que rien de particulier ne vînt troubler notre relative indépendance. Sur douze hommes, nous avions un contremaître, deux observateurs, et deux d’entre nous qui passaient la moitié de leur temps à faire les allers-retours entre le camp et le kommando pour aller chercher la soupe.

Un jour, ce fut mon tour d’y aller avec un Juif polonais ; nous avions attaché le caisson sur une brouette que nous poussions sur la route verglacée. « Qu’est-ce qu’on fait, une fois qu’on arrive au portail ? » demandai-je à mon accompagnateur ? « T’inquiète pas, me dit-il, fais-moi confiance et pousse. Tu fais exactement comme je te dis – ce n’est pas la première fois que je vais chercher la soupe. Donc tu me laisses faire, c’est moi qui irai me mettre au garde-à-vous pour nous annoncer. » Lorsque le camp fut en vue, il me recommanda à nouveau : « N’oublie pas ce que je t’ai dit, tu continues sans te préoccuper ! »

Arrivé au poste, je fis comme il avait dit : je continuai, en faisant bien attention à ne pas déséquilibrer ma brouette et passai sous le portail. Je n’allai pas loin. Quelqu’un se précipita sur moi, me frappant et hurlant : « Foutu Schweinehund , comment peux-tu oser passer sans faire le salut ! » Je fus jeté à terre, roué de coups et la brouette se renversa. Je me recroquevillai au sol, cherchant à parer les coups et réalisai qu’une armée de pieds bottés fonçait sur moi en courant : ceux des SS, qui arrivaient, toujours plus nombreux, espérant surtout ne rien manquer du spectacle. « Tu vas le payer », hurlait au-dessus de ma tête la silhouette

Weitere Kostenlose Bücher