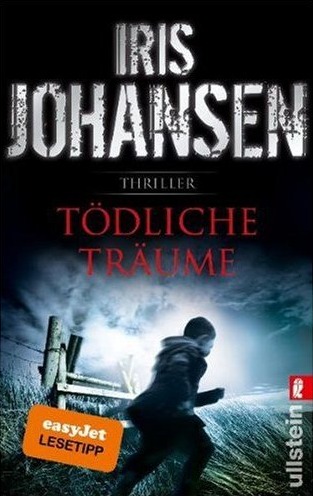

![Toedliche Traeume]()

Toedliche Traeume

die ganze Zeit hier im Haus macht. Ich glaub, er denkt, dass hier irgendwas Komisches abläuft.«

»Und was hast du ihm gesagt?«

»Na, die Wahrheit eben. Dass Jock dein Vetter ist und hier in der Stadt nach einem Job sucht.«

Das war zumindest die Wahrheit, wie Michael sie kannte. Sophie hatte sich eine glaubwürdige Geschichte ausdenken müssen, als Jock aufgetaucht war. »Zu unserem Glück«, sagte sie. »Jock ist uns eine große Hilfe, und du magst ihn doch, oder?«

Er nickte ernst. »Weißt du, es ist mir irgendwie peinlich, wenn Fremde mitkriegen, dass ich so schlimme Träume hab. Aber bei Jock ist das anders. Es ist als … als würde er das kennen.«

Ja, das hatte Michael intuitiv richtig gespürt. Niemand kannte diese Qualen besser als Jock. »Vielleicht stimmt das ja wirklich. Jock ist sehr sensibel.« Sie stand auf. »Fertig? Ich spüle deine Tasse.«

»Nein, das mach ich schon.« Er sprang auf und trug die beiden Tassen zur Spüle. »Du hast den Kakao gemacht. Arbeitsteilung.«

Was Michael durchmachen musste, war einfach ungerecht, dachte Sophie bitter. »Prima. Danke. Meinst du, du kannst danach wieder schlafen gehen?«

»Ich glaub schon.«

Sie sah ihn forschend an. »Wenn du dir nicht ganz sicher bist, bleiben wir noch ein bisschen hier sitzen und unterhalten uns. Oder wir sehen uns einen Film an.«

»Doch, ich bin mir sicher.« Er lächelte. »Geh nur ins Bett. Ich schließe mich selbst an den Monitor an.« Er verdrehte die Augen. »Ich freu mich schon auf die Zeit, wenn ich mal ohne das Ding schlafen gehen kann. Mit all den Kabeln komme ich mir immer vor wie in einem Science-Fiction-Film.«

Sophie spürte, wie sie sich anspannte. »Es muss sein, Michael. Vorerst geht es einfach nicht ohne. Aber in ein paar Wochen können wir vielleicht das Pulsoxymeter am Daumen weglassen.«

Er nickte und wich ihrem Blick aus, als er zur Tür ging. »Weiß ich doch. Ich hab das nur so gesagt. Ich trau mich noch nicht, ohne das Ding zu schlafen. Mir ist das alles ziemlich unheimlich. Nacht, Mom.«

»Gute Nacht.«

Sie schaute ihm nach, als er den Flur hinunterging. In seinem blauen Flanellschlafanzug wirkte er so klein und verletzlich.

Er war ja auch anfällig.

Anfällig für Schmerzen, Panik und sogar Tod.

Ziemlich unheimlich?

Eher angsteinflößend.

Aber er schaffte es, mit der Situation umzugehen, und bisher hatte er überlebt. Sie hatte ihm gesagt, sie sei stolz auf ihn, aber das war reichlich untertrieben. Er kämpfte gegen die Verwirrung, die Todesgefahr und den Schrecken mit einem Mut, der sie immer wieder in Erstaunen versetzte. Jeder andere Junge in seinem Alter würde unter dieser Bürde zusammenbrechen.

Gott, sie hoffte inständig, dass er für den Rest der Nacht von dem Schrecken verschont bleiben würde.

»Sie sehen müde aus«, sagte Kelly, als Royd am Washingtoner Flughafen durch die Zollabfertigung kam. »Hab ich Sie zur Eile angetrieben?«

»Ich hab mich selbst zur Eile angetrieben«, entgegnete Royd knapp. »Und ja, verdammt, ich bin hundemüde. In den letzten beiden Tagen hab ich vielleicht drei Stunden geschlafen.«

So sah er auch aus, dachte Kelly. In seinem breiten Gesicht mit den hohen Wangenknochen lag immer ein Ausdruck konzentrierter Wachsamkeit, aber diesmal wirkten seine dunklen Augen erschöpft und unruhig, und sein Mund war angespannt. So groß und muskulös, wie er war, hätte man ihn in den verschlissenen Jeans und dem Khakihemd glatt für einen Holzfäller halten können. »Der Umzug geht doch nicht so schnell vonstatten, wie ich dachte«, sagte Kelly. »Sie hätten sich noch Zeit lassen können.«

»Nein, hätte ich nicht. Es hat mich verrückt gemacht«, entgegnete Royd. »Was haben Sie über die Frau in Erfahrung gebracht?«

»Nicht viel. Alle Mitarbeiter in der Fabrik arbeiten im Moment in Zwölf-Stunden-Schichten, um den Umzug vorzubereiten, und ich konnte mir leider nur einmal Zugang zu dem Aktenraum verschaffen. Sophie Dunston ist Schlaftherapeutin und arbeitet an der Universitätsklinik von Fentway.«

»Schlaftherapeutin.« Royds Lippen spannten sich. »O ja, das passt. Haben Sie eine Adresse?«

Kelly nickte. »Sie hat ein Haus in einem Vorort von Baltimore. Ganz in der Nähe der Klinik.«

»Und in der Nähe der Fabrik?«

»Genau.« Er schaute Royd an. »Und Sie wollen sie wirklich in Ihre Gewalt bringen?«

»Das hab ich Ihnen doch gesagt. Haben Sie sonst noch was rausgefunden?«

»Eigentlich nicht. Sie ist geschieden und hat einen zehnjährigen

Weitere Kostenlose Bücher