![Tote Pracht]()

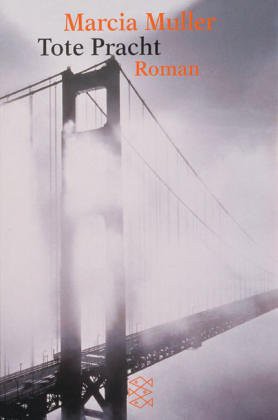

Tote Pracht

Austernbänke lag.

Ganz am Ende des Anlegestegs saß ein

Mann — groß, dünn, mit schwarzem Haar, das bis auf die Schultern seiner

ausgewaschenen Drillichjacke herunterfiel — und schaute über die Bucht in

Richtung Hog Island. Ich näherte mich ihm, wobei ich die Stellen vermied, wo

die Bretter morsch waren oder ganz fehlten. Der Steg schwankte unter der Last

meines Gewichts. Der Mann wandte den Kopf und beobachtete mich.

Auf den ersten Blick wirkte er völlig

normal, aber als ich näher kam, sah ich seine Augen. Sie waren schwarz und wie

tot — Höhlen, in denen kein Feuer mehr brannte und nur noch Asche lag. Er blieb

stumm, als ich vor ihm stand, beobachtete mich ohne Interesse oder Neugier. Ich

fragte: »Sind Sie D. A. Taylor?« Er nickte und schaute wieder auf die Bucht

hinaus.

Der Mann lebte in einer anderen Welt,

wie Ross richtig gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob andere zu jener Welt Zutritt

hatten, aber ich mußte versuchen, an ihn heranzukommen. Ich setzte mich an den

Rand des Stegs, zog die Knie an und legte die Arme um sie herum. Taylor

würdigte mich keines Blickes.

»Das ist eine schöne Insel dort

drüben.«

Keine Antwort.

»Ich frage mich, wie es wäre, dort zu

leben.«

Nun wandte er mir seine eigenartigen

Augen zu. Ich glaubte, tief unten ein Flackern wahrzunehmen, aber es konnte

auch nur das einfallende Licht sein. »Irgendwann werde ich es wissen«, sagte

er. Seine Stimme war sanft, die Silben klangen weich.

»Tatsächlich? Wollen Sie dort

hinziehen?«

Wieder schaute er zur Insel hinaus.

Nach einer langen Weile fragte er: »Wer sind Sie?«

»Mein Name ist Sharon McCone. Ich komme

gerade von Libby Ross.«

»Libby. Libby mit den schönen

veilchenblauen Augen.« Er hielt inne und fügte dann hinzu: »Libby mit der bösen

Zunge.«

»Nach dem, was sie mir erzählt hat,

sind Sie Freunde.«

»Freunde können grausam sein, wenn sie

die Wahrheit sagen.« Nach meiner Begegnung mit seinen Verwandten überraschte

mich seine gebildete, etwas förmliche Sprechweise mehr als seine plötzliche

Klarheit. Ich hatte andere Leute wie Taylor gekannt: Drogenabhängige, die in

einem Moment völlig vernünftig waren und dann plötzlich in unzusammenhängendes

Gefasel und langes Schweigen verfielen.

»Worüber sagt Libby die Wahrheit?«

fragte ich.

Schweigen.

Ich brach es nicht sofort und

beobachtete ein Fischerboot, das gerade die Insel umschiffte. Gerüche stiegen

von den Austernbänken auf — brackig, fischig — und wurden von der kühlen Brise

davongetragen. Schließlich fragte ich: »Und was ist mit Perry Hilderly — hat

auch er die Wahrheit gesagt?«

Taylor wandte langsam den Kopf. Dieses

Mal sah ich das Flackern in seinen Augen ganz deutlich. »Perry glaubte

bedingungslos an die Wahrheit. Er hatte hohe Ideale. Die Unverletzlichkeit des

Lebens ging für ihn über alles. Ich habe zu ihm aufgeschaut und ihn geliebt wie

einen Bruder. Er war ein besserer Mensch als ich, als wir alle.«

»Und Jenny Ruhl?«

Ich hatte gedacht, daß nichts etwas

ändern könne an seinem tranceähnlichen Zustand, aber als ich diesen Namen

nannte, ging eine Welle des Schmerzes über sein Gesicht. »Jenny. So viele Jahre

schon tot. Es war so unnötig. Alles war so unnötig.«

»Was alles?«

Er schaute auf seine Finger, die auf

den Oberschenkeln seiner Jeans ausgebreitet lagen.

»Wie steht es mit Tom Grant?« fragte

ich.

»Wer ist das?«

»Erinnern Sie sich nicht mehr an ihn?

Thomas Y. Grant?«

»Nein. Aber es gibt vieles, an das ich

mich nicht mehr erinnere. Nur die falschen Sachen gehen mir nicht aus dem Kopf.

Nur die falschen nicht.«

»Schlimme Sachen?«

»Sehr schlimme. Ich kann sie einfach

nicht abschütteln.«

»Erzählen Sie mir davon.«

Er schüttelte heftig den Kopf; Strähnen

seiner langen, glatten Haare wirbelten durch die Luft und fielen wieder auf

seine Schultern.

Bevor er sich völlig in sich zurückzog,

kam ich auf das Thema Hog Island zurück. »Wann wollen Sie dort hingehen?«

fragte ich und deutete in Richtung Insel.

Sein Blick folgte meiner Hand. »Wenn es

mir hier zuviel wird. Bis jetzt geht es noch. Sie wissen, daß ich trinke?«

»Ja.«

»Libby hat es Ihnen natürlich erzählt.

Sie hat Ihnen auch von den Drogen erzählt. Das stimmt schon alles. Sie ist an

mir verzweifelt, aber sie versteht. Meine Frau versteht es nicht; ihre

Verzweiflung mit anzusehen, tut weh. Wenn es zu schmerzlich wird, gehe ich.«

»Und was wollen Sie dort tun?«

»Frieden haben.«

Es wurde mir klar, daß der

Weitere Kostenlose Bücher