![Un long dimanche de fiancailles]()

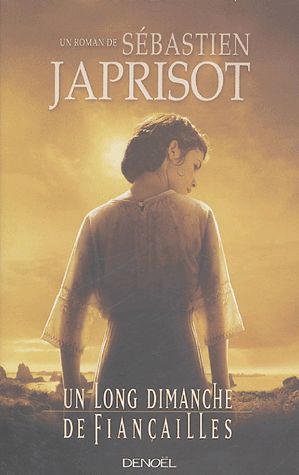

Un long dimanche de fiancailles

par crainte

bête d'être ridicule, ne me laissait pourtant jamais

longtemps sans nouvelles, tout dépendait des aléas du

courrier. Je vous ai dit déjà qu'il ne me parlait pas

de la guerre, et c'est vrai, mais plus la guerre durait, plus je le

sentais, dans ses lettres, triste et abattu. Les seules phrases

confiantes étaient celles où il évoquait

l'Eskimo, et c'est ainsi que j'ai appris son nom : “Hier, on est allé avec Kléber voir le théâtre

aux armées, on a ri de bon cœur." “je te

quitte, le devoir m'appelle, on joue avec Kléber une manille

contre deux grenadiers imprudents.” “Pense, dans ton

prochain colis, à mettre un paquet de perlot pour Kléber,

il a toujours la pipe au bec." “Kléber s'est

renseigné, on aura bientôt une permission. ”

La

permission. Ce mot revenait souvent. En fait, la première que

Benjamin a obtenue, c'est après les batailles en Artois, à

la fin de juillet 1915. Il y avait un an, presque jour pour jour,

qu'il n'était pas revenu. Dire qu'il avait changé,

c'est peu de chose : il n'était plus lui. Un instant

attendri par les enfants, un autre à leur crier après

de faire trop de tapage. Et puis, aussi, de longs moments silencieux,

à la fin des repas, où il restait assis à la

table pour finir sa bouteille de vin. Il ne buvait pratiquement

jamais de vin, avant la guerre, il lui fallait maintenant sa

bouteille midi et soir. Un jour de cette semaine à la maison,

il est sorti faire visite à son atelier, il est rentré

à la nuit tombée, le pas incertain, sentant l'alcool.

J'avais couché les enfants. C'est ce soir-là que je

l'ai vu pleurer pour la première fois. Il n'en pouvait plus de

cette guerre, il avait peur, il avait le pressentiment que s'il ne

faisait pas quelque chose, il n'en reviendrait pas.

Le

lendemain, dessaoulé, il m'a serrée dans ses bras, il

m'a dit : “Ne m'en veux pas, j'ai pris l'habitude de

boire, comme quelques-uns, parce que c'est la seule chose, là-bas,

qui me tienne en l'air.Jamais je n aurais cru ça de moi. »

Il

est parti. Les lettres étaient de plus en plus tristes. Je

l'ai su après, son régiment était en Champagne

pendant l'automne et l'hiver, et devant Verdun en mars 1916. Il est

revenu en permission le 15 avril, c'était un samedi, je m'en

souviens. Il était plus maigre et plus pâle qu'il

n'avait jamais été, avec quelque chose de mort, oui de

mort déjà, dans le regard. Il ne buvait plus. Il

faisait des efforts pour s’intéresser aux enfants qui

grandissaient sans lui, qui le fatiguaient vite. Il m'a dit, dans

notre lit où il n'avait guère envie de moi, et dans le

noir : “Cette guerre ne finira plus, les Allemands se font

crever, les nôtres aussi. Il faut avoir vu les Anglais se

battre pour comprendre ce que c'est, le courage. Leur courage ne

suffit pas, et le nôtre non plus, et celui des Boches non plus.

Nous sommes enterrés dans la boue. Cela ne finira jamais. ”

Une autre nuit, serrée contre lui, il m'a dit : “ Ou je déserte, et ils me prendront, ou il me faut un

sixième enfant. Quand tu as six enfants, on te renvoie dans

tes foyers. ” Après un long silence, d°une voix

altérée, il m'a dit : “

Comprends-tu ? ”

Comprenez-vous ?

Je suis sûre que vous comprenez ce qu'il me demandait. Je suis

sûre qu'en me lisant, vous êtes déjà en

train de rire et de vous moquer de moi.

Pardon.

Je dis des bêtises. Vous ne vous moquez pas de moi. Vous

vouliez que votre fiancé revienne, lui aussi.

Cette

nuit-là, j'ai traité Benjamin de dément. Il

s'est endormi. Moi, non. Il est revenu à la charge le

lendemain et les autres jours, chaque fois que les enfants ne

pouvaient nous entendre. Il disait : “Il n'y aura pas de

tromperie, puisque c'est moi qui te le demande. Et où sera la

différence puisque les cinq autres ne sont pas davantage les

miens ? Est-ce que je voudrais ça

si mon sang valait quelque chose pour t'en faire un sixième ? Est-ce que je voudrais ça si j'étais libre de toute

attache et fataliste comme Kléber ? ”

Il

avait prononcé le nom : Kléber.

Un

après-midi, c'était dehors, nous avions laissé

pour une heure les enfants à la voisine du dessous, nous

marchions tous les deux sur le quai de Bercy, il m'a dit : “Il

faut que tu me promettes avant que je parte. Avec Kléber, ça

ne me fait rien. Tout ce que je vois, c'est que j'en serai sorti et

qu'on sera heureux comme si cette guerre n'avait jamais existé.

”

Le

jour de son départ, je l'ai

Weitere Kostenlose Bücher