![Verico Target]()

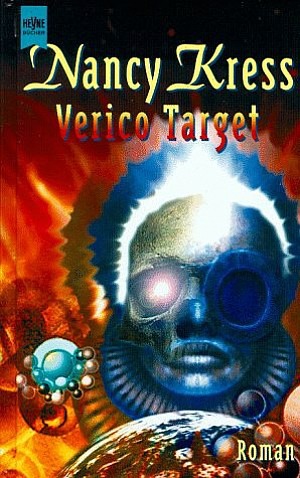

Verico Target

Sonntag vor

Thanksgiving, dem letzten Donnerstag im November, und sie hatte, wie

sie gerade bemerkte, absolut nichts zu tun. Nada. Null.

Nicht, daß sie allzuviel getan hätte, seit sie nach

Natick zurückgekehrt war. Sie hatte beinahe die ganze Zeit in

der öffentlichen Bibliothek mit ›Nachforschungen‹

verbracht. Ja. Richtig. Sie hatte sämtliche

Veröffentlichungen gelesen, in denen Verico erwähnt wurde.

Alle drei. ›NEUE BIOTECH-FIRMENGRÜNDUNG‹.

›EXPANDIERENDER MARKT FÜR JUNGE MOLEKULARBIOLOGEN‹.

›NICHT IMMER IST BIOTECHNIK DER WEG ZUM PROFIT‹. In jedem

der beiden letztgenannten Artikel war Verico nur der Erwähnung

in einem einzigen Satz für würdig befunden worden.

Judy hatte das Internet benutzt, um alles über Eric Stevens

herauszufinden und seine beiden Veröffentlichung zu

überfliegen, aber sowohl der Mann als auch sein Werk waren von

geradezu auffallender Bedeutungslosigkeit. Judy war noch

weitergegangen und hatte in den behördlichen Datenbänken

nach Stevens’ Leumund, seinen Vermögensverhältnissen

und seinen Familienbindungen gesucht. Nichts. Sie hatte in Yale

angerufen, wo Stevens studiert, und bei der Universität des

Staates New York in Stony Brook, wo er kurze Zeit unterrichtet hatte.

Bei beiden Anrufen hatte Judy sich als mögliche künftige

Arbeitgeberin ausgegeben, die Stevens’ Unterlagen und Zeugnisse

überprüfen wollte. Nichts. Stony Brook hatte Stevens’

frühere Unterrichtstätigkeit bestätigt, aber der

Inhaber des Lehrstuhls war erst seit vier Jahren an der

Universität und kannte Stevens nicht persönlich. Und auch

an dem Krankenhaus, an dem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte,

erinnerte sich keiner an ihn.

Eric Stevens war offenbar ein unbeschriebenes Blatt, und Judy

wurde von Tag zu Tag frustrierter.

Doch noch gab sie nicht auf. Die öffentlich zugänglichen

Datenbänke enthielten ja nur Hintergrundinformationen. Verico

hatte vor Ben noch mit einer anderen Person gesprochen, und von

dorther würden die wirklichen Informationen kommen. Den Anfang

machte Barbara McBrides Party.

Aber bis dahin waren es noch sechs Tage, was bedeutete, noch sechs

Tage hinzubiegen. Donnerstag früh würde sie nach Troy

fahren, um Thanksgiving zusammen mit ihren Eltern zu feiern. Freitag

abend würde sie dann wieder heimfahren. Samstag hatte sie vor,

lang zu schlafen und den Nachmittag mit der Herstellung der

Currynüsse zu verbringen; vielleicht würde sie

außerdem noch Käsestangen backen. Und dann mußte sie

sich natürlich für die Party zurechtmachen. Aber da blieben

immer noch der heutige Tag und dazu Montag, Dienstag und Mittwoch

übrig.

Vier Tage.

Plötzlich vergrub Judy das Gesicht in den Händen. O

Gott, wie sie das haßte! Sie hatte nie zu den Frauen

gehört, die auf jede nur vorstellbare Art die Zeit totschlugen,

damit die leeren Stunden zwischen zwei Parties oder zwei Reisen

rascher vergingen. Sie hatte solche Frauen stets verabscheut. Sie

– Judy Kozinski, sie! – hatte immer mehr als genug

zu tun gehabt. Interessante Dinge, wesentliche Dinge. Sie hatte

Recherchen für wissenschaftliche Artikel angestellt und

glückliche Stunden an ihrem Computer verbracht, wenn sie sie

schrieb; sie hatte freiwillige Sozialarbeit für die Obdachlosen

geleistet und verfügte über einen großen

Freundeskreis, sie liebte viktorianische Prosa und begleitete Ben zu

den wissenschaftlichen Kongressen…

Jedesmal, wenn sie sich vor den Computer setzte, fühlte sie

eine Leere im Gehirn – eine ganz eigenartige verschwommene

Leere, durch die schmerzhaft klare Pünktchen schwebten, und die

Pünktchen, das waren Erinnerungen an Ben. Jedesmal, wenn sie ein

Buch aufschlug, geschah das gleiche. Und jenes eine Mal, als sie den

Versuch gemacht hatte, sich wieder einmal beim Unterstand der

Obdachlosen einzufinden, hatte ihr Herz so zu rasen begonnen,

daß sie es kaum bis zum Wagen zurück schaffte.

Das war jener Teil eines Mordes, über den niemand sie

aufgeklärt hatte: Daß es nicht nur das Leben mit dem Toten

war, das verlorenging, sondern daß es alles am Leben

betraf, alles, woran man gewöhnt war, jede einzelne Reaktion im

Leben. Alles verändert, alles dahin. Man verlor nicht nur den

Ehemann, man verlor alles.

Nein. Das konnte nicht stimmen. Es würde auch nicht stimmen,

denn sie würde dagegen ankämpfen, sich dagegen wehren, so

heftig sie konnte, um wiederum Judy Kozinski zu sein. Sie selbst.

Klang das nicht tapfer? Na gut, dann war sie also tapfer. Judy

Kozinski, die Heldin

Weitere Kostenlose Bücher