![Wächter des Elfenhains (German Edition)]()

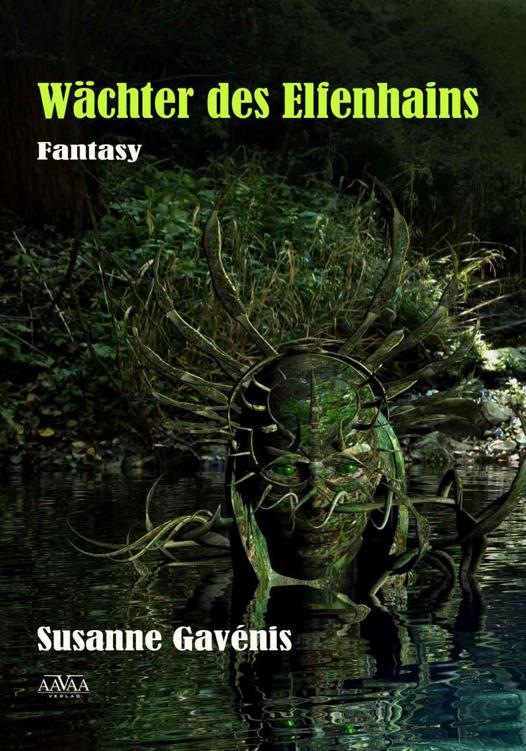

Wächter des Elfenhains (German Edition)

der durch seinen ruchlosen Verrat den Keim der Vernichtung in ihre Herzen gepflanzt und sie alle dem Untergang geweiht hatte, so war er doch nicht der Einzige, dessen Seele befleckt worden war; nicht der Einzige, an dessen Händen Blut klebte. So sehr Neanden ihn auch verabscheute und für seine schändlichen Verbrechen in die finsterste Hölle wünschte, konnte er doch eine schmerzhafte Tatsache nicht leugnen: Nicht Ogaire war der Wächter des Hains; er war es. Es war seine Aufgabe, für die Sicherheit und das Wohl des Waldes und seiner Bewohner zu sorgen. Doch er hatte versagt. Tag für Tag musste er mit ansehen, wie alles, was ihm jemals etwas bedeutet hatte, unter seinen Händen zu Staub zerfiel, spürte er, wie die Lebenskraft und Vitalität des Waldes dahinschwand, wie Gräser vertrockneten und Blumen welkten, weil ihre Wurzeln keine Nahrung mehr fanden, wie die Elfen und Wesen des Kleinen Volkes immer mehr zu schwächlichen, substanzlosen Schatten verblassten, die mit stumpfem Blick und hängenden Schultern ihrem Ende entgegenschlurften.

Und er stand daneben, ohnmächtig und verzweifelt, während die Welt um ihn herum zugrunde ging, unfähig zu helfen, unfähig, Ogaires widerwärtiger Fäulnis Einhalt zu gebieten und den Hain wieder zu dem zu machen, was er einst gewesen war: einem Ort der Liebe und der Hoffnung, des Lachens und des Gesangs; einem Ort, an dem die Flamme des Lebens wieder in all ihrer Reinheit und erhabenen Schönheit erstrahlte und selbst noch den unscheinbarsten Grashalm und den winzigsten Käfer mit ihrer überschäumenden Vitalität und Freude erfüllte.

Doch das waren Wunschträume. Er war noch immer ein Schwächling, noch immer so ein jämmerlicher Versager wie damals, als er neben dem geschändeten Leichnam seiner Tante gekniet und verzweifelt versucht hatte, sie ins Leben zurückzuholen. Mit der gesamten Kraft seines Willens hatte er darum gekämpft, ihre klaffenden Wunden zu schließen und ihr Herz erneut zum Schlagen zu bringen, aber er war schon damals kein guter Heiler gewesen, und seit jenem Tag vermochte er es gar nicht mehr.

Plötzlich spürte er, dass er nicht mehr allein war. Erschrocken hob er den Kopf und sah, dass seine Mutter Nisellara ebenfalls nach draußen getreten war. Sie hatte ihn noch nicht bemerkt, war ganz in ihre eigenen Gedanken, ihren eigenen Kummer versunken. Im fahlen Licht des untergehenden Mondes wirkte ihr schmales Gesicht kränklich und blass, als sei ihre Haut nicht viel mehr als eine dünne, durchscheinende Hülle, die bei der geringsten Berührung auseinanderbrach, und ihr weißes Nachtgewand hing schlaff wie das Hemd eines Toten von ihren knochigen Schultern herab.

Neanden schnürte es die Kehle zu. Hatte sie auch gestern schon so schlecht ausgesehen? Reglos stand seine Mutter da, blickte mit starrer Miene zu der mächtigen Eiche hinüber, deren Äste die Heimstatt trugen, in deren Räumen einst Isirada gelebt hatte – Isirada und Ogaire.

Die Aura dumpfer Resignation und Gram, die sie umgab, wurde stärker, schwängerte die stille Nachtluft mit ihrer Qual. Ein scharfer, altvertrauter Schmerz schnitt durch seinen Magen, als die Emanationen ihres Leids über ihn hinwegspülten und sich mit seiner eigenen Trauer und Scham vermischten. Rasch eilte er zu ihr herüber.

Sie spürte ihn kommen und wandte den Kopf zu ihm. Ihre Augen waren voller Schmerz, Bitterkeit und Verzweiflung.

„Wir hätten es erkennen müssen, Neanden“, sagte sie leise.

Neanden fuhr zusammen, als hätte sie ihm ins Gesicht geschlagen. Er starrte sie an, unfähig zu antworten, unfähig, seinen Blick von ihrer gramzerfurchten Miene abzuwenden.

Ein Beben lief über ihre schmale Gestalt, ließ sie einen Moment lang schwanken. „Wir sind doch Elfen!“, rief sie gequält. „Hätten wir nicht irgendetwas spüren müssen? Uns war er am nächsten. Er war doch so oft bei uns, zusammen mit Isirada. Wir saßen ihm direkt gegenüber, haben ihm in die Augen gesehen. Wir hätten ...“

„Hör auf, Mutter!“ Neanden wich ruckartig von ihr fort; seine Hände ballten sich zu Fäusten, und er atmete schwer, vermochte kaum noch genug Luft an dem stählernen Reif vorbeizuzwingen, der seine Kehle umschlossen hielt. Sie musste es nicht aussprechen. Es gab keinen Tag, an dem er sich nicht die gleichen Fragen stellte, keinen Tag, an dem seine Seele nicht vor Hass und bitteren Selbstvorwürfen blutete.

„Wir konnten gar nichts tun“, presste er mühsam hervor. „Ogaires Zauber war einfach

Weitere Kostenlose Bücher