![Weinen in der Dunkelheit]()

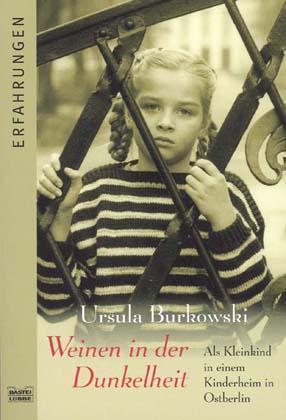

Weinen in der Dunkelheit

drängten sich in meine Nähe, um mal gedrückt oder gestreichelt zu werden. Ich erkannte mich in ihnen wieder, sie suchten Liebe.

Ist die schlechteste Mutter immer noch besser als gar keine? fragte ich mich. Wie oft hatte ich mich nach ihr gesehnt, nie die Hoffnung verloren, sie sucht mich, eines Tages kommt sie mich ganz bestimmt holen. In den vierzehn Jahren meines Lebens, die ich im Heim zubrachte, habe ich diese Einsamkeit durchlebt, habe erfahren, wie traurig und allein ich immer in meinem Kummer gelassen wurde. Nie hat mich ein Erzieher liebevoll gestreichelt. Mir fehlte die Anerkennung, die Liebe; so sehr ich danach suchte, ich fand sie nie.

Nach drei Tagen konnte ich die hündischen Blicke der Kinder und das ständige Gedrängel um mich nicht mehr ertragen.

Ich schubste sie grob von mir, das Berühren der Kinderbände war mir lästig. Wenn sie dann weinten, taten sie mir wieder leid. Schnell erfand ich lustige Spiele, und im Wald konnten sie sich richtig austoben. Auch hinter die Bäume durften sie gehen oder ins Gebüsch machen, obwohl das verboten war. Kein Kind sollte sich zur Toilette abmelden. Sie wälzten sich mit ihren Sachen auf dem Waldboden und waren richtig ausgelassen vor Freude. Bei der Gruppenerzieherin mußten sie Hand in Hand Spazierengehen, wobei sie sich nur leise etwas zuflüsterten.

Immer wurden wir unter Aufsicht des Erziehers in unserem Bewegungsdrang und der Redefreudigkeit eingeengt. Wenn wir den Speisesaal betraten, hatten wir keinen Mund mehr zu haben. Flüsterten wir doch, mußte die Gruppe den Weg vom Heimtor bis zur Schule dreimal auf und ab gehen, bis wirklich kein Wort mehr fiel. Erst dann durften wir zum Essen, meistens war dann nichts mehr zum Nachholen da.

Traurig war ich dann aber doch, als die zwei Wochen Arbeit vorbei waren. Und die Kinder! Ich wußte, daß ich sie vierzehn Tage lang gerne hatte und sie mit mir glücklich waren.

Krankenhaus

Anke arbeitete auf der Säuglingsstation. Eines Abends bracht sie von dort weiße Salbe mit und sagte: »Sieh mal, was ich heimlich mitgehen ließ. Es ist bestimmt Zinksalbe, gut gegen Pickel.«

Jeden Abend schmierten wir uns die Gesichter mit irgendeiner Creme ein. Jetzt hatten wir wieder etwas Neues. Am Morgen brannte mein Gesicht wie Feuer. Als ich in den Spiegel blickte, leuchtete mir eine knallrote Tomate entgegen. Entsetzt über mein Aussehen, ging ich nicht zum Frühstück. Sonja steckte mir durch das Küchenfenster einige Mohrrüben zu, die meinen großen Hunger vorerst stillten. Sie verdiente sich ein wenig Geld in der Küche. Dadurch, daß das Heim so groß war, bot es vielen Schülern eine Möglichkeit zur Ferienarbeit.

Als sich am Abend mein Äußeres noch nicht geändert hatte, versteckte ich mich unter meiner Decke und heulte aus Angst, daß ich nun für immer so bleiben müsse. In der Frühe weckten mich starke Schmerzen im Gesicht. Schnell lief ich zum Spiegel. Mein Gesicht glich einer scheußlichen Fratze, als hätte man mich mit kochendem Wasser übergossen.

Ich zog mich an und rannte zum Am bulatorium. Der Arzt steckte mich gleich ins Bett, und Schwester Brigitta gab mir eine Spritze. Sie war immer sehr nett zu uns. Sie fragte, was ich mit meinem Gesicht gemacht hätte. Ich erzählte ihr alles. Weder Spritzen noch Tabletten konnten verhindern, daß mein Kopf wie eine Wassermelone anschwoll. Meine Augen bekam ich nur mit großer Anstrengung auf, die Lippen hätten jeden Eingeborenen aus Afrika vor Neid erblassen lassen. Ich sah abstoßend aus; wenn ich mich im Spiegel erblickte, erschrak ich. Der Arzt, Dr. Mocka, ließ einen Rettungswagen kommen, und eine Schwester begleitete mich. Vor dem Krankenhaus drückte sie mir einen Ausweis (Sozialversicherung) in die Hand, wünschte mir gute Besserung und stieg wieder in den Wagen. Der Fahrer brachte mich zum Arzt, der mich sofort weiter ins Polizeikrankenhaus schickte. Auf den Fluren standen viele Patienten, die mich neugierig anstarrten. In einigen Gesichtern konnte ich sehen, wie sie sich vor mir ekelten. Der Spießrutenlauf endete in einem Vierbettzimmer, drei ältere Frauen blickten mich besorgt an. Sie zeigten mir den Schrank für meine Kleidung; zu weiteren Fragen blieb ihnen keine Zeit, da die Ärztin mit einem Fragebogen das Zimmer betrat.

»Name der Mutter?«

»Weiß ich nicht!«

»Name des Vaters?«

»Weiß ich auch nicht!«

Es war mir so peinlich, ich spürte die erstaunten Blicke der Patientinnen und der Ärztin. Die Ärztin wurde ungehalten und

Weitere Kostenlose Bücher