![Weisser Oleander]()

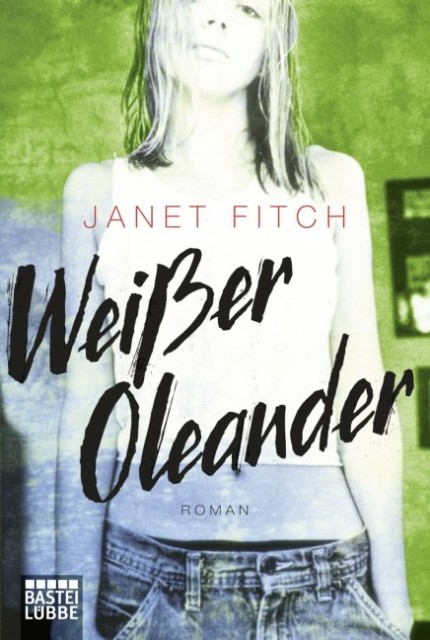

Weisser Oleander

hörte Wasser laufen und versuchte die Tür zu öffnen. Sie war nicht verschlossen. Sie saß in ihrem rotkarierten Bademantel auf dem Wannenrand, so bleich wie der Winter, die Hand auf den Mund gepresst, die Augen in Richtung Fenster gewandt. Sie verbiss sich die Tränen und wollte mich nicht anschauen. Sie schien in der Mitte zu zerbrechen, einen Arm hatte sie um die Taille geschlungen, als wolle sie so verhindern, in zwei Teile auseinander zu fallen.

Ich wusste nicht, was ich tun sollte, wenn sie in einer solchen Verfassung war. Ich starrte auf die Fliesen hinunter, lachsrosa, zählte die glänzenden Quadrate. Vierundzwanzig von der Badewanne bis zur Heizung. Dreißig von der Tür bis zum Waschbecken. Ein Dekor hatte die Farbe von Hustenbonbons mit Kirscharoma, gesprenkelt mit mandelfarbener Keilschrift. Der Schwan auf der Milchglastür der Duschkabine neigte den Kopf.

»Ich sollte gar nicht trinken.« Sie spülte sich den Mund im Waschbecken aus, indem sie das Wasser mit der hohlen Hand schöpfte. »Es macht alles nur noch schlimmer.« Sie trocknete sich Gesicht und Hände mit einem Handtuch ab und nahm meine Hand. »Jetzt habe ich dir das Weihnachtsfest verdorben.«

Ich half Claire auf die Couch zurück, packte meine neuen Farben aus, verteilte sie auf einem Teller und malte einen Bogen dickes Zeichenpapier halb schwarz, halb rot an, dann malte ich Flammen, wie auf der Rückseite des Albums von Leonard Cohen. Im Radio sang eine Frau »Ave Maria«. »Was heißt ›Ave‹?«

»Vogel«, erwiderte sie.

Die Stimme der Frau war ein Vogel; er flog im heißen Wind, gepeitscht von der eigenen Anstrengung. Ich malte ihn im Feuer, schwarz.

Als Ron wieder aus New Orleans zurückkehrte, stand Claire nicht von der Couch auf. Weder putzte sie noch kaufte sie ein, kochte oder bezog das Bett frisch, noch legte sie Lippenstift auf oder versuchte, die Stimmung zu verbessern. Sie lag in ihrem roten Bademantel auf dem Sofa, den Sherry direkt neben sich; sie hatte den ganzen Tag kontinuierlich davon getrunken, dabei Zimttoast gegessen, die Krusten übrig gelassen und Opernmusik gehört. Das war es, wonach sie sich sehnte: hysterische Liebe und unvermeidlicher Verrat. Die Frauen erstachen sich am Schluss alle, tranken Gift oder starben an Schlangenbissen.

»Um Himmels willen, zieh dich doch wenigstens an«, sagte Ron. »Astrid sollte sich das nicht anschauen müssen.«

Ich wünschte, er würde nicht mich als Vorwand benutzen. Warum konnte er nicht einfach sagen: Ich mache mir Sorgen um dich. Ich liebe dich. Du solltest dir professionelle Hilfe holen.

»Astrid, findest du mich peinlich?«, fragte Claire. Wäre sie nüchtern, würde sie mich nie so in Verlegenheit bringen.

»Nein«, sagte ich. Doch es war mir peinlich, wenn sie mich hin und her reichten wie die Beilagenplatte beim Essen.

»Sie sagt, sie findet mich nicht peinlich.«

Ron sagte: »Mir bist du aber peinlich.«

Claire nickte, in der blinkenden Weihnachtsbaumbeleuchtung betrunken an die Armlehne des Sofas gelehnt. Sie hob philosophisch einen ihrer schmalen Finger. »Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Sag mir, Ron, bin ich dir immer schon peinlich gewesen? Oder ist das erst eine neuere Entwicklung?« Sie hatte eine komische Art zu sprechen, wenn sie trank; sie stülpte die Worte hervor, wölbte die Oberlippe über die Unterlippe wie Sandy Dennis in »Wer hat Angst vor Virginia Woolf«.

In der Opernaufnahme stürzte sich die Sopranistin in ihre große Arie, ehe sie sich umbrachte, »Madame Butterfly« oder »Aida«, ich kann mich nicht mehr erinnern, welche es war. Claire schloss die Augen und versuchte, sich in dem Gesang zu verlieren. Ron schaltete die CD aus.

»Claire, ich musste hinfahren. Das ist nun mal mein Job«, erklärte Ron, während er über ihr stand, die Handflächen ausgestreckt, als singe er. »Es tut mir Leid, dass es gerade Weihnachten war, doch es war eine Weihnachtsgeschichte. Ich konnte damit schlecht bis Februar warten, oder?«

»Es ist nun mal dein Job«, sagte sie mit der tonlosen Stimme«, die ich an ihr hasste.

Er deutete mit seinem glatten, sauberen Finger auf sie: »So nicht!«

Ich wünschte, sie würde ihm in den Finger beißen, ihn abbrechen, doch stattdessen starrte sie zu Boden, trank ihr Sherryglas leer und stellte es vorsichtig auf den Tisch zurück, dann verkroch sie sich wieder unter ihrer Mohairdecke. Neuerdings war ihr immer kalt. »Ist sie mit dir dahin gefahren? Das blonde Gift, wie heißt sie noch? Cindy?

Weitere Kostenlose Bücher