![Winterkill]()

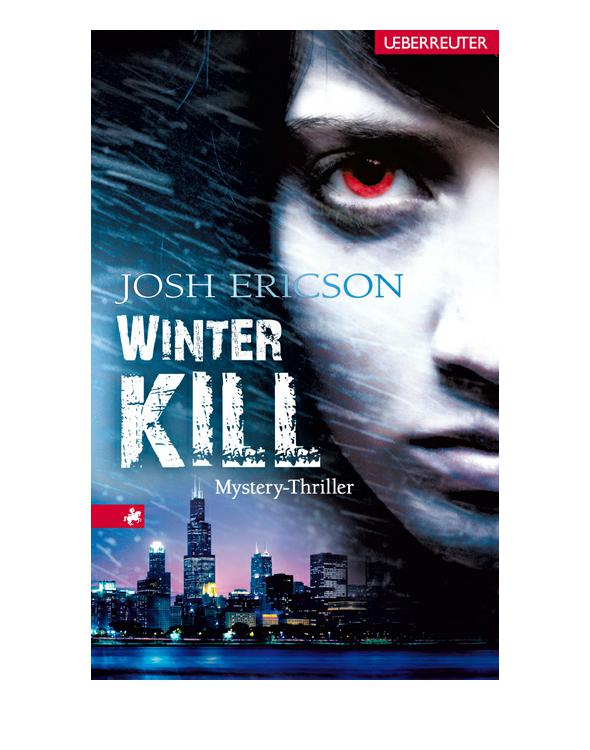

Winterkill

16th Street«, meldete sie, nachdem sich die Frau in derZentrale gemeldet hatte. »Eine Schwerverletzte, sie atmet kaum noch. Sie heißt Kathryn und arbeitet als Auftragskillerin für Bruno Cavani. Sie wollte mich umbringen. Sagen Sie Lieutenant Havelka vom 18. Revier Bescheid. Und schicken Sie schnell einen Krankenwagen, der Frau geht es sehr schlecht.«

»Wer sind Sie?«, fragte die Frau in der Zentrale. Ihre Stimme hob sich kaum. »Nennen Sie mir Ihren Namen!«

»Sarah«, antwortete sie.

»Ihr Nachname, Miss?«

Sarah warf das Handy auf den Sitz. In der Ferne waren bereits die Sirenen zu hören, als sie die verklemmte Tür nach außen drückte und ächzend aus dem Wagen stieg. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Streifenwagen und der Krankenwagen eintrafen, rannte sie in eine Gasse zwischen zwei Lagerhallen.

Sie floh zur 16th Street und wandte sich nach Osten. Der Wind blies ihr mit voller Wucht entgegen, doch sie kämpfte sich weiter, ungeachtet der Schmerzen, die sie in ihrem Nacken und in ihrem Knöchel fühlte. Der Unfall hatte ihr mehr zugesetzt, als sie wahrhaben wollte.

An der Brücke über den Rangierbahnhof blieb sie stehen. Sie stützte sich auf das steinerne Geländer und verschnaufte, senkte den Kopf gegen den Wind, der sich auf der Brücke und über den Gleisen besonders heftig gebärdete. Ihr war übel und sie fühlte sich seltsam leer. Leer und ausgepumpt wie nach schwerer körperlicher Arbeit. Sie war dem Tod wieder nur knapp entronnen und hatte unverschämtes Glück gehabt, sonst würde sie jetzt mit einem Loch im Kopf am Straßenrand liegen.

Kathryn war eine eiskalte Killerin, eine Frau ohne Mitleid und Gnade, die selbst ihre Mutter für Geld ermordet hätte. Warum sie ihr dennoch geholfen und einenKrankenwagen gerufen hatte, wusste Sarah selbst nicht. Kathryn würde ihre gerechte Strafe bekommen. Man würde ihre Waffe überprüfen und feststellen, dass sie damit Menschen ermordet hatte. Nicht einmal Cavanis teure Anwälte konnten sie vor dem Gefängnis retten.

Sarah blickte sich um, sah den Widerschein der blauen und roten Warnlichter im treibenden Schnee. Die Versuchung, zu den Cops zurückzulaufen und sich der Polizei und dem FBI anzuvertrauen, war riesengroß. Doch wer sagte ihr, dass der Wendigo schon aufgegeben hatte? Was geschah, wenn er seinen eisigen Atem in die Streifenwagen blies und die Cops auf sie hetzte?

Solange Niskigwuns Fluch auf ihr lastete, war die Gefahr, dass sich der Wendigo im Körper eines Polizisten oder FBI-Agenten versteckte, zu groß. Wahrscheinlich war nicht einmal Ethan war vor dem Wendigo noch sicher. Sie musste weiter, immer weiter, auch wenn sie kein festes Ziel mehr vor Augen hatte.

Über eine steile Treppe, die im Zickzack an einem Brückenpfeiler nach unten führte, stieg sie zum Rangierbahnhof hinab. Ihr Nacken schmerzte immer stärker. Alle paar Stufen blieb sie stehen und rieb mit der Hand darüber, ohne dass es besser wurde. Vor ihren Augen tanzten bunte Schleier und vermischten sich mit dem wirbelnden Schnee zu einem dichten Vorhang. Nur schemenhaft erkannte sie die vielen Güterwagen auf dem Rangierbahnhof, selbst die riesige Betonschüssel des Soldier Field ragte nur als undeutlicher Schatten am Seeufer empor. Links von ihr erhoben sich die Wolkenkratzer des Loop wie die kantigen Beine eines riesigen Tausendfüßlers, dessen Körper im dichten Schneesturm verborgen lag.

Mit beiden Händen am Geländer kletterte sie weiter die Treppe hinunter, immer darauf gefasst, in den Knieneinzuknicken oder auf dem glatten Boden den Halt zu verlieren. Aus der Ferne drang das Heulen von Polizeisirenen herüber, und als sie wieder stehen blieb und sich umdrehte, sah sie das unruhig flackernde Blaulicht über die Brücke huschen. Sie suchten nach ihr. Lieutenant Havelka hatte eine Fahndung nach ihr rausgegeben und jeder Cop der Stadt kannte ihr Gesicht.

Lange würde sie nicht mehr durchhalten. Sie konnte nicht ewig fliehen. Dennoch lief sie weiter. Unten angekommen lehnte sie sich mit dem Rücken gegen das Geländer. Sie schnaufte tief durch und schloss für einen Moment die Augen in der Hoffnung, die bunten Schleier würden verschwinden. Aber dass sie etwas besser sehen konnte, lag lediglich an dem Wind, der hier unten bei den Gleisen etwas schwächer war und die Flocken nicht mehr ganz so erbarmungslos antrieb.

Ihr Anorak war eingerissen und schmutzig. Sie war ausgebrannt, mit ihren Kräften beinahe am Ende. Sie hatte den Wendigo auf dem Riesenrad besiegt

Weitere Kostenlose Bücher