![Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie (German Edition)]()

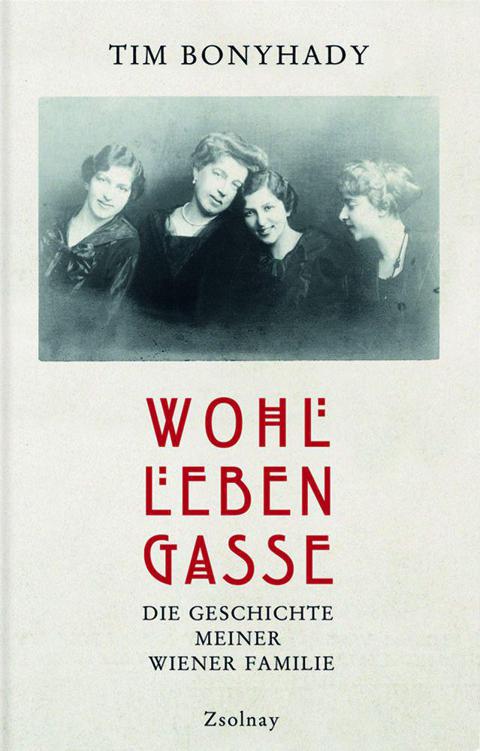

Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie (German Edition)

Übereinkommen zu. Falls es Kinder gab, mussten die Gerichte die Übereinkunft prüfen, um sicherzustellen, dass deren Interessen gewahrt blieben. Der Ehevertrag zwischen Gretl und Paul vereinfachte die Sache, da darin Gretls Vermögen aufgelistet war und von Paul verlangt wurde, ihr einen »anständigen Lebensunterhalt« zu ermöglichen; das Gericht musste jedoch Annas Interessen abwägen, bevor es im Dezember 1923 der Scheidung von Gretl und Paul zustimmte.

Als Gretl die Verlobung mit Norbert Stern gelöst hatte, hatte sie sich selbst zugeredet, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, da sie sonst ja binnen weniger Jahre wieder im Haus ihrer Eltern gelandet wäre – das normale Los von Frauen aus dem gehobenen Bürgertum, deren Ehen scheiterten. Gretl muss an diese Prognose gedacht haben, als ihre Ehe mit Paul endete, und es gab gar keine Frage, was sie tun würde. Ihr Erbe und die Unterhaltszahlungen von Paul reichten nicht aus, um die Wohnung in Hietzing für längere Zeit halten zu können. Außerdem war es gegen alle gesellschaftlichen Normen für eine Frau wie sie, einen Beruf zu ergreifen, während ihr Kind noch klein war. Und so fand sich Gretl weniger als drei Jahre nach ihrer Hochzeit wieder in der Wohllebengasse, mit Hermine, mit Käthe und Lene, die soeben nach sechs Jahren an der Wiener Universität ihr Chemiestudium abgeschlossen hatten. In diesen Frauenhaushalt kehrte Gretl mit Anna zurück, die die Gallias umgehend in Annelore oder Lorle umbenannten, eine bewusste Ablehnung des Namens, den Paul ihr gegeben hatte.

Die Wohnung der Gallias sah mehr oder minder genau so aus wie zehn Jahre zuvor, als sie neu gewesen war. Adolf Loos war es egal, wenn seine Kunden ihre Räume umgestalteten, Hoffmann jedoch diktierte, wie seine Gönner leben sollten, und Hermine war eine der gehorsamsten. Nach Moriz’ Tod hatte sie in seinem Raucherzimmer ihr Arbeitszimmer eingerichtet, sonst aber nichts verändert. Obwohl sie es sich hätte leisten können, neue Bilder oder Möbel zu kaufen, tat sie das nicht. Stattdessen hielt sie an ihrer Vorliebe für Kunst und Design der Wiener Jahrhundertwende fest und nahm regelmäßig an Jubiläumsfeiern und -festen teil, während sie alles ignorierte, was später gekommen war. 1918 überließ sie ihr Porträt leihweise der Secession; es war das erste Mal, dass ein Klimt-Werk dort gezeigt wurde, nachdem er dreizehn Jahre zuvor mit der Klimt-Gruppe die Künstlervereinigung verlassen hatte. 1921 steuerte sie zwei Bilder zu einer Moll-Retrospektive im Künstlerhaus anlässlich seines sechzigsten Geburtstags bei. Beim 25-Jahr-Jubiläum der Wiener Werkstätte 1928 – kurz zuvor war sie erneut beinahe bankrottgegangen – nahm Hermine als Gesellschafterin und Gönnerin teil; Hoffmann und Eugenia Primavesi begingen den Anlass vier Tage lang in großem Stil, inklusive eines wie üblich grandiosen Festes. 1930 besuchte sie die Ausstellung im Museum für angewandte Kunst zu Hoffmanns sechzigstem Geburtstag.

Aus Gründen, für die sie nichts konnte, schmolz Hermines Vermögen zusehends dahin. Die während des Krieges erlassenen Mieterschutzverordnungen hatten ihr Einkommen aus den anderen Wohnungen in der Wohllebengasse schrumpfen lassen. Das von der sozialistischen Wiener Stadtregierung eingeführte Mietengesetz verlangte, dass sie weit mehr Steuern zahlte. Der Siegeszug der elektrischen Beleuchtung reduzierte den Wert ihrer Anteile an der Graetzin-Licht-Gesellschaft. Der härteste Schlag war, dass österreichische Kriegsanleihen nach dem Sturz der Habsburger wertlos geworden waren; sie hatte dadurch ein Achtel ihres Kapitals verloren. Hermine konnte sich zwar glücklich schätzen, dass viele von Moriz’ Investitionen den ökonomischen Wirren der Zeit standhielten, doch mit ihren neuen Verpflichtungen hatte sie zu kämpfen. In der Familie rief man sie hin und wieder Minerl, eine Koseform von Hermine, und so nannte sie sich bald »das arme Minerl«, eine hilfsbedürftige Frau.

Ihr Haushalt war immer noch aufwendig, besonders nach den Standards der zwanziger Jahre, in denen es weit weniger weibliche Hausangestellte gab. Die wichtigste war die Köchin, die im Erdgeschoß ein eigenes Zimmer hatte und als einzige Angestellte mit »Frau« statt mit dem Vornamen angesprochen wurde; wie in vielen anderen wohlhabenden Wiener Haushalten konnte sie nur in die Speisekammer, wenn Hermine diese aufsperrte. Hermines Zofe wohnte als einzige Bedienstete im ersten Stock, um so nahe wie möglich

Weitere Kostenlose Bücher