![Ana Veloso]()

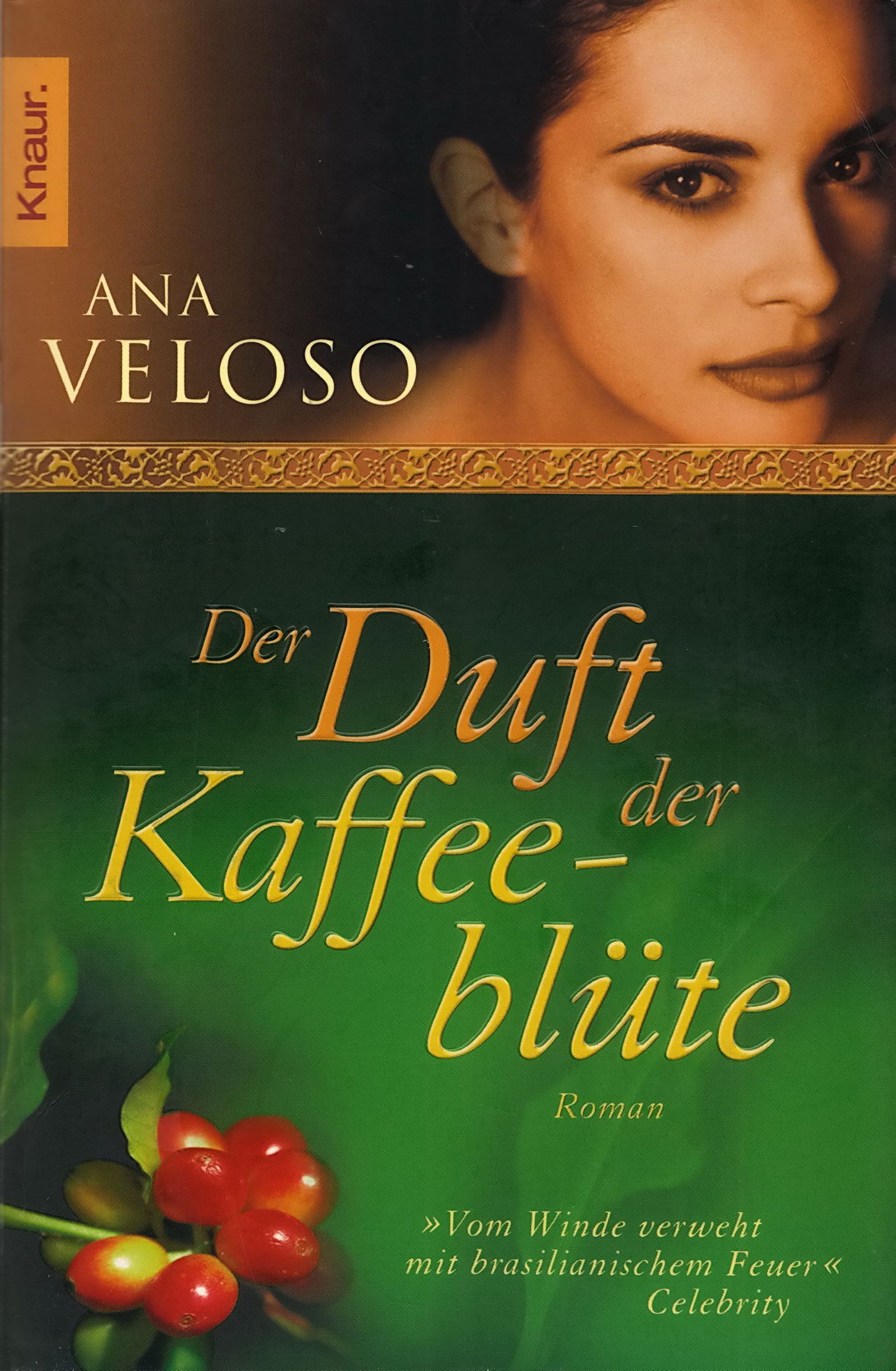

Ana Veloso

Fernanda sich

den Hof von Zeca machen ließ und ihn, Félix, vollkommen ignorierte, das ging

entschieden zu weit. Seit ihrer gemeinsamen Zeit auf Esperanca hatte für Félix

festgestanden, dass er und Fernanda zusammengehörten. In seinen Zukunftsplänen

hatte Fernanda einen festen Platz an seiner Seite. Irgendwann hatte er sogar

aufgehört, sich vor ihrem großen Busen zu fürchten, sondern hatte sich

vorgestellt, wie er sich wohl anfühlen würde. Seither war er davon ausgegangen,

dass Fernanda, auch ohne dass er mit ihr darüber gesprochen hätte, ihn als

ihren zukünftigen Ehemann betrachtete. Er wollte nur mit seinem Antrag warten,

bis er alt genug und in der Lage wäre, eine Familie zu ernähren. Warum hauste

er wohl in diesem schrecklichen Viertel, in dem es immer fünf Grad wärmer war

als unten am Meer? Warum wohl legte er jeden hart erarbeiteten Vintém beiseite?

Um eines Tages ein richtiges Haus bauen zu können, eines aus Stein und mit

einem Gartenzaun drum herum. In Fernandas Blicken, in ihrem Benehmen hatte er

Zustimmung gelesen. Was für ein Trugschluss! Jetzt machte sie diesem Zeca schöne

Augen, einem Mulatten, der sich dank eines Darlehens seines weißen Vaters die

Freiheit erkauft und sich als Schuster niedergelassen hatte. Und was das

Schlimmste war: Zeca war nicht nur erfolgreich – seine Schuhe waren preiswert

und von guter Qualität und fanden bei den einfachen Bürgern in der Innenstadt

reißenden Absatz –, sondern er sah auch noch gut aus. Ja, Geschmack hatte sie

ja, seine Fernanda. Aber konnte sich Zeca nicht um Gottes willen eine andere

Braut suchen? Er konnte jede haben, alle Mädchen und jungen Frauen in der

Siedlung waren verrückt nach ihm.

Félix schlenderte mit missmutiger Miene durch

die Lehmstraße. Er trat nach allem, was ihm in die Quere kam. Ein struppiger

Hund sprang bellend um ihn herum und bekam ebenfalls einen Tritt ab. Jaulend

und mit eingezogenem Schwanz verdrückte er sich. Ein paar verdreckte Kinder

spielten mit Glasmurmeln, von denen eine direkt vor seine Füße rollte. Auch sie

wurde in hohem Bogen weggeschossen, und die Schimpftiraden der Kinder hallten

durchs ganze Viertel. »Hurensohn!«, hörte er sie schreien, und »Kanaille!«.

Woher sie nur solche Wörter wussten? Félix war sich ziemlich sicher, dass er in

ihrem Alter noch nicht solche Kraftausdrücke gekannt hatte. »Verlaustes

Gesindel!«, dachte er und ärgerte sich, dass er die Kinder nicht laut und unflätig

beschimpfen konnte, in der einzigen Sprache, die sie verstanden. Sie konnten

froh sein, dass er ihnen die Murmeln nicht fortnahm, von denen er annahm, dass

sie sie irgendwo gestohlen hatten.

Jeder im Viertel wusste, dass die Kinder,

insbesondere die Jungen zwischen sieben und vierzehn Jahren, sich zu Banden

zusammenschlossen und in der Innenstadt alles stahlen, was nicht niet- und

nagelfest war. Die Polizei kam in regelmäßigen Abständen in ihr Viertel, und

ebenso regelmäßig fand sie bei ihren Durchsuchungen Diebesgut. Die Beweislage

war allerdings schwierig, denn die Jungen stahlen neben Lebensmitteln meist nur

Gegenstände, die für ihre Besitzer von geringem Wert waren. Wie sollte man

ihnen nachweisen, dass sie einen glänzenden neuen Topf, ein besonders starkes

Seil, ein Kleidungsstück von guter Qualität nicht auf rechtmäßige Weise

erworben hatten? Die Jungen kamen fast immer ungeschoren davon, doch für die

anderen Bewohner der Armensiedlung war die ständige Präsenz der Polizei eine

unzumutbare Belastung. Immerzu wurden sie ausgefragt, wurden ihre Behausungen

auf den Kopf gestellt, mussten sie sich behandeln lassen wie gemeine

Verbrecher. Und für Félix, Fernanda und andere ehemalige Sklaven, denen die

Flucht geglückt war, bedeuteten diese Visiten eine noch viel größere Tortur.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, nach so langer Zeit noch gesucht zu werden,

gering war, fürchteten sie sich weiterhin vor der Ergreifung. Fernanda, die mit

durchschnittlicher Statur und einem Gesicht ohne auffallende Merkmale kaum

Gefahr lief, erwischt zu werden, war die Einzige, die sich in solchen

Situationen nicht versteckte. Sie blieb ganz ruhig, wenn einer der Gesetzeshüter

sie befragte. »Nein, Tenente, ich kenne hier niemanden, der Ihrer Beschreibung

entspricht.« Oder: »Nein, Delegado, ich glaube nicht, dass hier entflohene

Sklaven wohnen. Wenn ich aber davon erfahren sollte, werde ich Ihnen

selbstverständlich sofort Meldung erstatten.«

Es war nicht Kaltblütigkeit, die ihr diese

Gelassenheit

Weitere Kostenlose Bücher