![Andreas Steinhofel]()

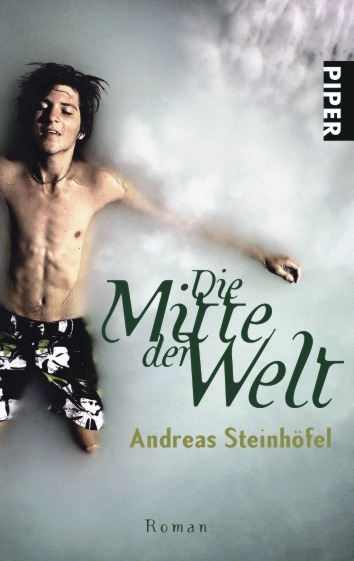

Andreas Steinhofel

wäre wieder im alten Keller der Schule. Ich stand vor einem

Regal voller gläserner, mit Formalin gefüllter Bottiche. Die

Bottiche waren sorgfältig abgestaubt, und in einem von ihnen

trieb, wie schwerelos in der schmutzig gelben Flüssigkeit, ein

zart geädertes, schlafendes Baby, die winzigen Fäuste vors

Gesicht gepresst, die Beinchen angewinkelt. Plötzlich färbte

sich die Flüssigkeit rot, das Baby öffnete schreiend die Augen,

es hatte die weiten, blauen Augen von Glass.

Dianne schlief neben mir wie ein Stein. Aber Tereza wurde

von meinem Weinen angelockt. Sie nahm mich kurzerhand mit

in ihr eigenes Bett, wo sie beruhigend auf mich einredete.

»Stell dir das Leben vor wie ein großes Haus mit vielen

Zimmern, Phil. Einige dieser Zimmer sind leer, andere voller

Gerümpel. Manche sind groß und voller Licht, und wieder

andere sind dunkel, sie verbergen Schrecken und Kummer. Und

ab und zu – nur ab und zu, hörst du? – öffnet sich die Tür zu

einem dieser schrecklichen Zimmer und du musst hineinsehen,

ob du willst oder nicht. Dann bekommst du große Angst, so wie

jetzt. Weißt du, was du dann tust?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Dann denkst du daran, dass es dein Leben ist – dein Haus,

mit deinen Zimmern. Du hast die Schlüssel, Phil. Also schließt

du die Tür zu diesem schrecklichen Zimmer einfach zu.«

»Und dann werfe ich den Schlüssel weg!«

»Nein, das darfst du nicht tun, niemals«, erwiderte Tereza

ernst. »Denn eines Tages spürst du vielleicht, dass nur durch

dieses schreckliche Zimmer der Weg in einen größeren,

schöneren Teil des Hauses führt. Und dann brauchst du den

Schlüssel. Du kannst deine Angst für eine Weile aussperren,

aber irgendwann musst du dich ihr stellen.«

»Wenn ich größer bin?«

»Größer und mutiger, mein Kleiner.« Tereza streichelte mir

mit dem Handrücken über die Schläfe. »Und vielleicht auch

nicht mehr allein.«

Ich brannte darauf, meine Mutter im Krankenhaus zu

besuchen, weil ich mich mit eigenen Augen davon überzeugen

wollte, dass sie noch lebte. Aber weil sie viel Blut verloren hatte

und außerdem irgendetwas mit ihrem Unterleib nicht stimmte,

war Glass absolute Ruhe verordnet worden, so dass während der

ersten Tage nur Tereza sie sehen durfte. Und so blieb ich, trotz

aller Beteuerungen Terezas, dass das Schlimmste überstanden

sei, unruhig. Bisher hatte ich geglaubt, es gebe kaum etwas

Schlimmeres, als ein Leben ohne Vater zu führen. Jetzt überfiel

mich der Gedanke an den Alptraum eines Lebens ohne Eltern –

hätte Glass die Fehlgeburt nicht überlebt, wären Dianne und ich

zu Waisen geworden. Etwas wie Dankbarkeit keimte in mir auf.

Das Baby, ein Bruder oder eine Schwester, war verloren, aber

Glass war immer noch da. Doch bei allem Wissen darum, dass

im Falle ihres Todes Tereza Himmel und Hölle in Bewegung

gesetzt hätte, um Dianne und mich bei sich zu behalten, erfüllte

mich die Vorstellung eines Lebens ohne meine Mutter mit

einem Terror, der mich nie wieder ganz verlassen sollte. Noch

Wochen nach ihrer Rückkehr entwarf ich Szenarien, in denen

Glass auf die unsinnigsten Arten zu Tode kam, und auf

geheimnisvolle Art und Weise tauchte in diesen Phantasien

immer wieder das Tuch auf, das Tereza die Treppen Visibles

herabgetragen hatte, das zerknüllte Laken mit dem leuchtend

roten Blutfleck. Ich sah Glass darin eingewickelt wie in eine

Toga oder einen Sari, sah sie ganz davon bedeckt wie von

einem Leichentuch; ich sah es als entsetzlichen Turban um

ihren Kopf geschlungen.

Tereza tat ihr Möglichstes, Dianne und mir die Zeit zu

vertreiben. Am dritten oder vierten Tag steckte sie uns

frühmorgens ins Auto und nahm die Stunden dauernde Anfahrt

in irgendeine große Stadt auf sich, um schließlich mit uns vor

den geschlossenen Pforten des Zoos zu stehen, in den sie uns

hatte führen wollen.

»Zoos haben im Winter zu«, war Diannes lakonischer

Kommentar. Es war der erste Satz, den sie seit der

schrecklichen Nacht in Visible von sich gab. Ich atmete

erleichtert auf. Bisher war ich mir nicht sicher gewesen, ob ihr

einfach die Worte fehlten, sich mir mitzuteilen, oder ob der

Schock angesichts der Ereignisse sie der Sprache beraubt hatte.

Nur dass Tereza dieser Sprachlosigkeit mit Gelassenheit

begegnet war, hatte mich einigermaßen beruhigt.

»Natürlich«, sagte Tereza jetzt und nickte. »Natürlich sind

Zoos im Winter geschlossen.« Sie setzte sich auf eine

verschneite Bank und brach in Tränen

Weitere Kostenlose Bücher