![Andreas Steinhofel]()

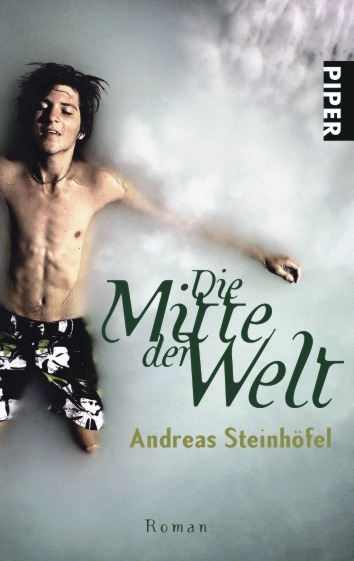

Andreas Steinhofel

Tereza. »Der dicke

Mann hat auf meinen toten Papa aufgepasst, und den holen wir

jetzt ab.«

»Warum denn?«

»Weil wir ihn beerdigen wollen, Schätzchen. Tote Menschen

werden beerdigt.«

Es war kalt geworden, so kalt, dass Tereza von Zeit zu Zeit

die beschlagene Windschutzscheibe mit dem Ärmel ihrer Jacke

freiwischen musste, und der sturmzerrissene Himmel versprach

Regen. Von unserem Platz auf dem Rücksitz konnten Dianne

und ich die Auslage im kleinen Schaufenster des Instituts sehen.

Bis heute finde ich, dass es kaum einen deprimierenderen

Anblick gibt als den der wenigen Güter, die ein Leichenbestatter

als Insignien seines Gewerbes zur Schau stellen kann: mit Samt

ausgeschlagene Särge aus Holz oder Kunststoff, die immer

irgendwie zu kurz aussehen, Urnen, die wie einsame kleine

Könige auf einem Piedestal thronen, und irgendwo dazwischen

ein Poster mit dem Hinweis, dass man auch Seebestattungen

durchführe, Friede sei mit euch, und sind Sie für den Fall der

Fälle versichert?

Es war natürlich nicht der Fall der Fälle, der, wie Glass H.

Hendriks im Inneren des Hauses erklärte, sie bei Wind und

Wetter zu ihm trieb, sondern der Professor, einer der wenigen

guten alten Freunde der Familie.

»Ich sagte Hendriks, so ungefähr«, erzählte sie an jenem

Sommerabend auf der Veranda, »dass ich mich vom alten Mann

verabschieden wolle, aber nicht erst auf dem Friedhof, wegen

der Leute, er wisse schon.«

Es war ein klassisches Beispiel dafür, dass auch ein schlechter

Ruf von Nutzen sein kann.

Der feiste H. Hendriks hörte Glass zu, während sein Blick

immer wieder von ihrem Gesicht zu der Stelle über ihrem Busen

fiel, wo der Mantel ein wenig aufklaffte und freie Aussicht auf

die weißen Spitzen gewährte. Glass ließ sich von ihm durch das

Haus führen, das der Bestatter ganz allein bewohnte; der

Assistent mit dem hüpfenden Adamsapfel kam nur tagsüber zur

Arbeit. H. Hendriks zögerte, als Glass die Räume zu sehen

verlangte, in denen er die Leichen wusch, ankleidete und

schminkte.

»Üblich ist das nicht«, knotterte er.

»Aber Sie sind auch keiner der üblichen Männer, das sind Sie

doch nicht, oder?«, singsangte Glass, und H. Hendriks schluckte

und nickte und setzte sich in Bewegung wie ein

schwergewichtiges Aufziehmännchen.

In dem gekachelten Raum, in den er Glass führte, befanden

sich, aufgepflockt auf einfache Holzböcke, zwei mächtige,

verschlossene Särge aus dunklem Eichenholz. Sie glichen

einander wie ein Ei dem anderen. Glass war verwirrt; als folge

der Tod einem genau kalkulierten Stundenplan von einem Toten

pro Tag oder pro Woche, war sie wie selbstverständlich davon

ausgegangen, in Hendriks Institut nur auf Terezas Vater zu

treffen. Jetzt deutete sie zaghaft auf den linken Sarg.

»Ist das der…«

H. Hendricks nickte feierlich.

»Und ist er… er ist doch fix und fertig… zurechtgemacht, sagt

man das so, für die Beerdigung? Oder wird der Sarg noch mal

geöffnet?«

»Die Kiste bleibt zu«, erwiderte Hendricks bestimmt. »Die

Tochter hat das so verfügt.«

Glass nickte. Jede andere Antwort wäre für sie das Signal

gewesen, sich rasch zu verabschieden. Sie atmete tief ein und

wieder aus, und wie zufällig rutschte ihr Mantel über dem

Busen noch ein wenig weiter auseinander. In H. Hendriks

Augen trat ein unbestimmter Glanz, während Glass die Hände

faltete, eine Minute lang schweigend wie im Gebet verharrte –

sie betete tatsächlich, aber nicht, wie H. Hendriks annehmen

musste, für den toten Professor – und dann den vor Nervosität

auf den Zehenspitzen wippenden dicken Mann fragte, ob er

wohl etwas für sie zu trinken hätte.

»Wasser?«, bot Hendriks arglos an.

»Wodka«, sagte Glass trocken.

H. Hendriks führte sie durch das Haus in sein Wohnzimmer,

wo er ebenso eilfertig wie unbeholfen eine volle Wodkaflasche

und zwei Gläser anschleppte, die er sofort füllte, randvoll. Glass

setzte sich auf ein mit plüschigen Kissen hoffnungslos

überladenes Sofa, raffte ihren Mantelsaum, schlug die Beine

übereinander, bekundete, es ginge ihr schon viel besser, und bat

Hendriks darum, ihr nun doch einen klitzekleinen Schluck

Wasser zu holen.

»Peinlich!« Glass schüttelte sich noch im Nachhinein bei der

Erinnerung an ihren Auftritt als Verführerin. »Peinlich wie

sonst nichts, dieses Getue als blondes Dummchen, das kann ich

euch sagen!«

Während der Leichenbestatter in der Küche zugange war,

schüttete sie das von Terezas Hausarzt

Weitere Kostenlose Bücher