![Beerensommer]()

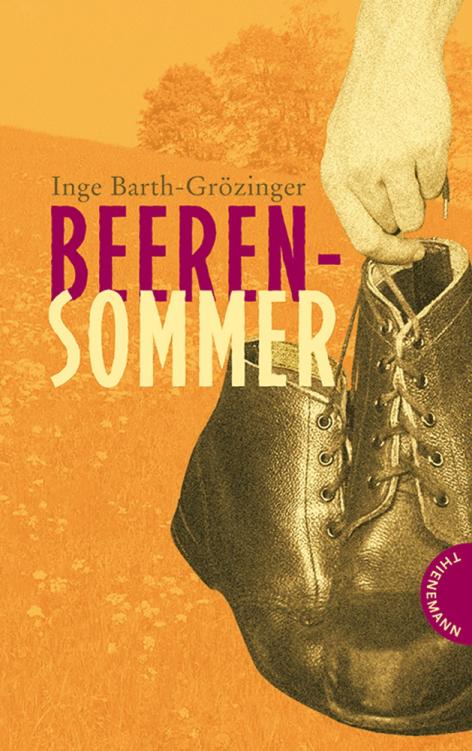

Beerensommer

ganzen Tag gefiebert, habe aber unbedingt zum Katzenbuckel hinaufgewollt. Er hatte nichts gesagt, ihr nur seine Jacke in die Hand gedrückt und kurz »Ich geh zum Doktor« gemurmelt und war dann losgerannt, diesen vertrauten Weg ins Unterdorf, wo das Haus des Doktors stand. Mit jedem Schritt war er mehr eingetaucht in die kalte Winternacht, in der der kleine Bruder mit dem Tod rang und der Doktor sich geweigert hatte zu kommen. Er hatte sich in der klirrenden Kälte stehen gesehen, verzweifelt um Hilfe bittend, und er hatte das bleiche Gesicht des Bruders wieder vor Augen, dessen starre Hände das Holzpferdchen umklammert hielten. Und jetzt Emma! Im Laufen schüttelte er zornig den Kopf. Der Schweiß lief ihm in kleinen Rinnsalen von der Stirn, sammelte sich in den Augenhöhlen und machte ihn fast blind.

Nicht Emma! Er würde das Schicksal bezwingen, dieses Schicksal und diesen Gott, der ihnen schon so viel genommen hatte – es würde keinen Handel mehr geben, aber er würde alles tun, was in seiner Macht stand, um Emma zu retten!

Die Frau Doktor hatte ihm dann kurz und bündig beschieden, der Herr Doktor sei auf Visite.

»Viele Leute sind jetzt krank«, hatte sie schnippisch hinzugesetzt, als wollte sie damit deutlich machen, der Herr Doktor sei nicht ausschließlich für die Weckerlins da. Ihr Mann hatte ihr sicher von seinem Auftritt an Wilhelms Sterbebett erzählt, denn sie ließ deutlich durchblicken, dass sie diesen jungen, hoch gewachsenen Kerl da für reichlich unverschämt hielt. Friedrich hatte sich selbst ermahnt, ruhig und höflich zu bleiben, und hatte ihr dann sogar die Namen der Patienten entlockt, die ihr Mann heute noch aufsuchen wollte. Vielleicht war sie auch nicht ganz gefeit gewesen gegen diesen bittenden Blick aus den dunkelbraunen, großen Augen. Ein attraktiver Bursche, dieser Weckerlin, anmaßend und arrogant, aber doch irgendwie charmant und sehr gut aussehend.

Friedrich war davongerannt, die interessierter werdenden Blicke der Frau Doktor im Rücken. Alte, dumme Scharteke!, hatte er gedacht und dabei grimmig gelächelt. Und er hatte Glück gehabt, gleich beim zweiten Patienten hatte er den Doktor angetroffen. In diesem vierten Kriegsjahr hatte der Doktor viel von seiner Arroganz verloren. Er wirkte müde und ausgebrannt, als Friedrich ihn an der Haustür abfing. Aber er ging wortlos und ohne zu zögern mit. War es eine tief sitzende Furcht vor diesem langen Kerl mit den muskulösen Armen oder war es Mitleid, denn der junge Mann schien völlig aufgewühlt – der Doktor wusste es wohl selber nicht.

Die Diagnose war jedenfalls klar und er sagte sie auch direkt in die bangen Gesichter hinein, als er sich von Emmas Bett aufrichtete: »Es ist die Grippe, kein Zweifel. Wir können nicht viel tun. Hoffen wir auf die gesunde Natur des Mädchens. Sie ist allerdings etwas unterernährt, wie viele Kinder jetzt. Sie müsste leichte, aber gute Kost bekommen ...« Wie oft hatte er diesen Satz in den letzten Wochen wohl sagen müssen! Dabei musste er in seinen Ohren wie Hohn klingen. Leichte, aber gute Kost ... Wo sollten die Grunbacher die herbekommen? Und vor allem die Leute hier in der Stadtmühle? Er hatte noch angeordnet, dass Emma isoliert von den anderen sein müsse, dass die Pflege nur von einer Person durchgeführt werden dürfe, dabei war sein zweifelnder Blick über die dünne Gestalt von Frau Weckerlin hinweggegangen. Ach ja, wenn der Bruder sich auch an der Pflege beteiligen würde? Allerdings sei die Ansteckungsgefahr sehr hoch! Friedrich hatte nichts gesagt, ihn nur angeschaut. Dann hatte er sich noch einmal auf den Weg gemacht. Es war noch hell gewesen, schwüle Luft hing dumpf über dem Dorf.

Das war ein merkwürdiger Sommer, ein Sommer, in dem alles erstarrt zu sein schien. Kein Baum, kein Blatt bewegte sich, selbst das Wasser der Enz schien zu stehen, braun und brackig ähnelte es eher einem tückischen Sumpf, und auch die wenigen Menschen, die sich müde durch die hitzeflirrenden Straßen schoben, wirkten seltsam automatenhaft, als treibe sie kein eigener Wille mehr an. Es lag etwas Kraftloses, unendlich Müdes über diesem Sommer – man wartete. Worauf?, dachte Friedrich immer wieder. Auf die Katastrophe, den Tod oder das Ende dieses Krieges, das Ende des Sterbens? Bis dahin galt es zu überleben, irgendwie!

Er hatte energisch an die Tür zum Dederer’schen Haus geklopft. Wie erwartet öffnete Lisbeth. Im Hintergrund hörte man Stimmen, grölendes Lachen und Gläserklirren.

Weitere Kostenlose Bücher