![Berthold Beitz (German Edition)]()

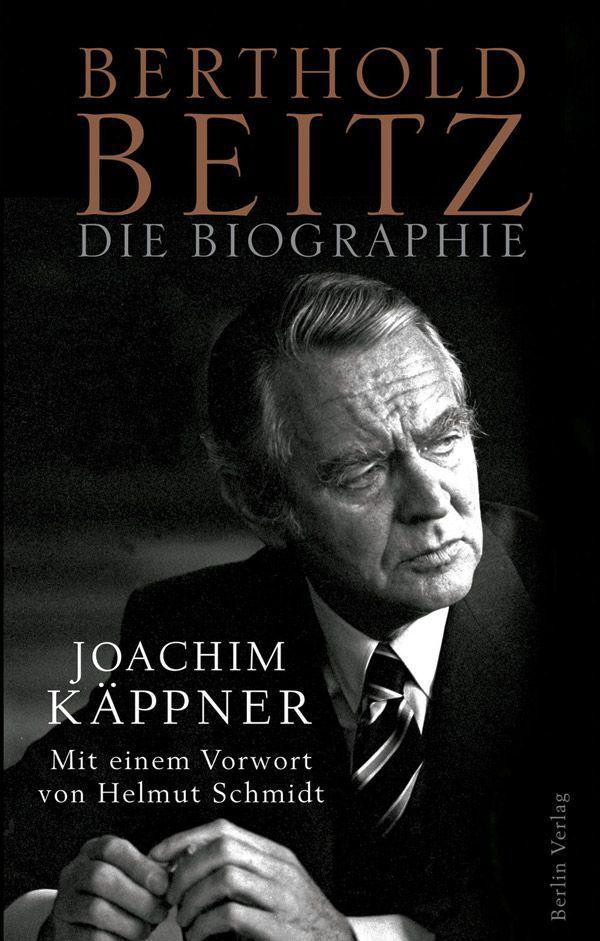

Berthold Beitz (German Edition)

gesagt: Wollen Sie jetzt zu Siemens oder zu Krupp? Konzentrieren Sie sich auf Krupp, das ist besser.«

Einmal hat Berthold Beitz sich richtig geärgert. Auf dem Höhepunkt der gesellschaftlichen Debatte über die Gier der Manager gibt es im Frühjahr 2009 im Bundestag Vorstöße, deren Gehälter gesetzlich zu begrenzen. Die Finanzkrise kostet Jobs, und viele Arbeitnehmer fürchten sich vor Hartz IV , während die irrlichternden Vorstände der Banken, nachdem sie die Kontrolle über sich und ihr Geschäft verloren haben, mit Millionenabfindungen neuen Sonnenseiten des Lebens zustreben dürfen. Die Große Koalition beginnt diese Stimmung im Bundestagswahlkampf 2009 aufzugreifen, vor allem die SPD trommelt für »klare Regelungen«, so ihr damaliger Vorsitzender Franz Müntefering. In dieser Lage hält es Cromme für angezeigt, Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit anderen Managern einen Brief zu schreiben. Die Herren von ThyssenKrupp, eon, BMW , BASF , Henkel und anderen Großunternehmen beklagen ein »falsches Bild der wirtschaftlichen Verantwortungsträger« und wenden sich gegen die Koalitionspläne zur Gehälterbegrenzung; solche Eingriffe gingen »weit über eine sinnvolle gesetzliche Rahmengesetzgebung hinaus«.

Der Brief, schnell an die Presse durchgestochen, kommt nicht gut an. Man mag ja in der Tat darüber diskutieren – und ebendas ist Crommes Intention gewesen –, ob und wie intensiv der Staat bis in Vorstandsverträge hineinregieren soll. In der aufgeheizten Debatte vor der Wahl aber ist die Neigung zu wirtschaftsrechtlichen Grundsatzdebatten sehr gering. Das Schreiben gilt vielen stattdessen als weiterer Beleg für die Gier jener Männer, die über das Schicksal von Millionen Arbeitnehmern bestimmen, von deren Lebenswirklichkeit sie aber so entfernt sind, als kämen sie von einer fremden Galaxie. In der Süddeutschen Zeitung kommentiert Alexander Hagelüken: »Der Brandbrief an die Bundeskanzlerin ist von jenem Denken geprägt, das immer mehr Deutsche am Kapitalismus zweifeln lässt. Es wäre schön, wenn sich nun all die Manager zu Wort melden würden, die anders als die Herren Aufseher etwas aus der Krise gelernt haben. Deutschlands Wirtschaftselite ist schlauer, als dieser Brief nahe legt.«

Gar nicht erfreut ist auch der Mentor in Essen. Intern rügt Beitz Cromme, weil er den Brief als unsensibel empfindet, um das Mindeste zu sagen. Beitz wird Cromme nicht öffentlich bloßstellen. Dafür aber attackiert er im vertraulichen Gespräch das deutsche Management an sich: »Ich finde es sozial wie taktisch unerhört dumm, wenn in der Zeitung steht, dass ein Mann wie Ackermann 17 Millionen verdient – und auf der anderen Seite wird entlassen, haben die Leute Angst um ihren Job, um die Zukunft ihrer Familien.«

Vielleicht ist es ein Zeichen für das reife Verhältnis zwischen Beitz und Cromme, dass beide solche gelegentlichen Dissonanzen ertragen. Eine warmherzige, gewinnende Vermittlung seiner Botschaften ist nie Crommes Stärke gewesen, ganz im Gegensatz zu Berthold Beitz. Nicht einmal seine zahlreichen Feinde würden Cromme aber vorwerfen, zu den egozentrischen Showmen des Wirtschaftslebens zu gehören, zu den öffentlichen Provokateuren, den ichverliebten Prahlhälsen, den Selbstdarstellern des Marktes. Er ist ein mächtiger Mann, tritt jenseits des Konzerns aber selten öffentlich in Erscheinung, und in den Klatschspalten wird man nichts über ihn finden – erst recht keine indiskreten Äußerungen über Berthold Beitz. Cromme definiert das Verhältnis so: »Berthold Beitz schätzt starke Leute, er ist wirklich keiner, der nur Schwache um sich herum erträgt. Aber auch die starken Leute müssen persönlich bescheiden sein, sie dürfen nicht überdrehen, nicht auf den Egotrip gehen.« Das ist gut beobachtet. Und bei all dem spielt, wie Cromme meint, »die Krupp’sche Tradition der Bescheidenheit stark mit hinein. Da kam man nicht und klopfte auf den Putz. Wenn das bei Beitz jemand macht, zieht er sich sofort zurück.«

Beitz und Cromme sind sehr zögerlich mit dem Wort Freundschaft, sie nennen es nicht so – so wie Beitz’ auch sein Verhältnis zu Krupp nicht als Freundschaft im herkömmlichen Sinn definiert hat. Besser passt auch hier der Begriff einer, so Cromme, »tiefen Vertrauensbasis, die zwischen uns herrscht«.

Das Misstrauen, das Berthold Beitz seit den Tagen von Boryslaw stets begleitet hat, ist nur schwer und in langen Jahren der Nähe zu durchbrechen. Cromme hat darüber

Weitere Kostenlose Bücher