![Blutbraut]()

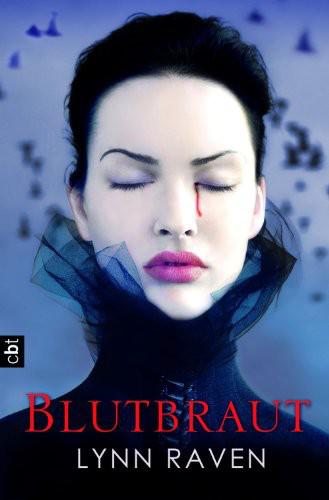

Blutbraut

Und stöhnte kaum hörbar auf. Doch, Rafael hatte.

Und er hoffte tatsächlich, dass sie sich nicht wie eine Gefangene vorkam? Schwachkopf! Dass er ihr etwas zu essen auf ihr Zimmer brachte, machte ihn in ihren Augen wahrscheinlich erst recht zu ihrem Kerkermeister.

Die Zähne zusammengebissen, drehte er den Schlüssel im Schloss, klopfte an und wartete.

Schweigen.

Natürlich.

Er klopfte noch einmal.

Wieder nichts als Schweigen.

»Bitte, Lucinda, das hier ist kindisch.« Er konnte verstehen, dass sie ihn auflaufen ließ – vermutlich hätte er an ihrer Stelle

genauso gehandelt –, aber er musste endlich mit ihr reden. Ein letzter tiefer Atemzug, dann drückte er langsam die Tür auf.

»Ich muss mich dafür entschuldigen, dass Rafael …« Er brach ab. »Das ist jetzt nicht wahr.« Hitze hing im Raum. Die Tür zur Terrasse stand offen. Von Luz keine Spur. Joaquíns Fassungslosigkeit wich etwas anderem: Zorn.

7

D er Wagen hielt. Türen schlugen. Ich schreckte aus meinem Dahindämmern. Um mich herum war nichts als Dunkelheit.

Heiß.

Stickig.

Klebrig.

Hatte ich etwas anderes erwartet? Doch nicht im Kofferraum einer schwarzen Limousine. In Kalifornien. Irgendwo in der Nähe der Mojave-Wüste. Nach einer Fahrt, die nach meinem Gefühl mehrere Stunden gedauert hatte.

Mir war schwindlig vor Durst. Vielleicht auch, weil die Luft hier drin inzwischen schal und verbraucht war. Alles tat mir weh. Meine Beine waren taub, mein Arm eingeschlafen. Kein Wunder, so zusammengekrümmt, wie ich dalag.

Ich lauschte in die Stille. Kein gelegentliches Murmeln mehr jenseits der Rückenlehnen, die mich vom Inneren des Wagens trennten. Keine Satzfetzen mehr, bei denen ich höchstens mal den ein oder anderen Namen verstehen konnte: Joaquín, Cristobál, Abner und Tomás. Langsam zählte ich bis zehn. Tastete nach dem Griff, der den Kofferraum von innen öffnete, drückte den Deckel einen winzigen Spalt auf.

Luft, frisch, klar und kühl, drang zu mir herein – zumindest

verglichen mit dem, was ich bis eben geatmet hatte. Ich lugte durch den Spalt. Niemand zu sehen. Nach wie vor nichts zu hören.

Die Sonne war bereits untergegangen. Meine Kehle zog sich zusammen, als mir klar wurde, was das bedeutete. Nur dass sie nicht wussten, dass ich hier war. Und so sollte es bleiben.

Vorsichtig schob ich den Kofferraumdeckel weiter in die Höhe, gerade genug, um mich darunter hindurchzwängen zu können, schloss ihn von draußen behutsam wieder. Noch immer in der Hocke, schaute ich mich um. Der Wagen stand in der Auffahrt einer ziemlich modern wirkenden Villa, die mehr aus Glas als aus Stein zu bestehen schien. Rechts von mir ein Springbrunnen aus Metall. Links eine sauber gestutzte Hecke. Alles war eingefasst von blühenden Büschen und Sträuchern. Dazwischen ragten Palmen in den Nachthimmel. Hinter jedem der hohen Fenster brannte Licht.

»Ich rede noch einmal mit Tomás.« Die Stimme kam vom Haus her. So schnell und leise ich konnte, flüchtete ich zu den Büschen hinüber, zwängte mich am Stamm einer Palme vorbei, duckte mich in den nächstbesten Schatten. Die beiden Männer, die auf Santa Reyada gewesen waren, kamen gerade die halbrunde Eingangstreppe herunter, auf den Wagen zu. Schlagartig fiel mir das Atmen schwer. Vampire. Beide. – Als ob ich es nicht sofort gespürt hatte, kaum dass sie in den Wagen gestiegen waren … Konnten sie mich wittern? Mich spüren, so wie ich sie spüren konnte? Bitte, lieber Gott, nein! »Uns mag er vor die Tür setzen können, aber seinem eigenen Konsortium muss auch er Rede und Antwort stehen.« An der Seite des einen schritt eine Frau. Schlank, mittelgroß. Ihr Haar war hochgesteckt, ließ den Nacken frei. Das Licht hinter den

Fenstern fing sich in langen, blitzenden Ohrringen. Von der Schnauze der Limousine eilte der Fahrer heran, öffnete die Tür. Erschrocken kauerte ich mich weiter zusammen. Ich hatte ihn nicht gesehen.

»Ärgerlicherweise gibt es niemanden, der ihn offen herausfordern könnte, geschweige denn, dass wir es uns in der jetzigen Situation erlauben könnten, ihn zu verlieren.«

»Auch ein Joaquín de Alvaro ist nicht unersetzlich, Rogier. Vor allem muss man ihm endlich klarmachen, dass er sich nicht alles erlauben kann. – Steig ein, meine Liebe.«

»Wie der Vater, so der Sohn. Ich bin gespannt, wie weit Tomás zu gehen wagt. – Wir sehen uns morgen, Nestore. Auch ohne de Alvaro müssen wir eine Lösung für das Nosferatu-Problem finden. Ich möchte darüber hinaus nicht

Weitere Kostenlose Bücher