![Das Luxemburg-Komplott]()

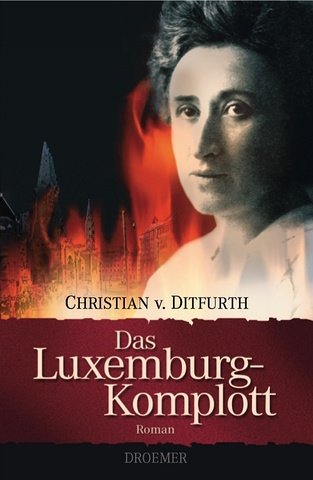

Das Luxemburg-Komplott

jeden falls. Sie haben in Zürich studiert, dort Ihren Doktor gemacht, das sind gute Papiere. Sie sind ja fast so etwas wie eine Schweizer Bürgerin.«

Jogiches bewegte seine Hand, als würfe er etwas weg.

»Und der Genosse Jogiches hat länger in der Schweiz gelebt, war auch eingeschrieben an der Universität.«

»Und Sie, Sebastian?« Sie hatte ihn nie zuvor beim Vornamen genannt. »Was wird aus Ihnen?«

Er zuckte die Achseln. »Ich komme mit.«

»Das ist gut«, sagte sie. »Dann fangen wir eben von vorn an.« Die Verzagtheit wich aus ihrer Stimme. Doch kräftig klang sie noch nicht.

»Aber die anderen dürfen nichts merken, wenigstens nicht sofort«, sagte Jogiches. »Du machst eine Dienstreise. Der Volkskommissar fährt in den Süden, so, wie du vor kurzem im Norden warst. Und der Genosse Zacharias ist dein Leibwächter.«

»Aber beim letzten Mal sind noch viel mehr Bewaffnete mitgefahren«, sagte Rosa.

»Auch diesmal werden wir eine Eskorte mitnehmen. Liegen Ihnen Einladungen vor aus Süddeutschland?« fragte Zacharias.

»Mehr als wir brauchen«, sagte sie. »Überall soll ich reden und helfen.«

»Karlsruhe, Freiburg, Lörrach, Basel: das wäre die kürzeste Strecke. Aber ich halte es für besser, Sie planen noch ein paar Aufenthalte neben der Route ein.«

»Sie sind übervorsichtig«, sagte sie.

»Er hat recht«, sagte Jogiches. »Du weißt, wie misstrauisch Friesland und seine Leute sind. Wir hängen das Begleitkommando ab, wenn wir nahe der Schweizer Grenze sind. Aber wie kommen wir hinüber? Die Grenze ist bewacht, vor allem auf unserer Seite.«

»Überrumpelung. Welcher deutsche Milizionär an der Grenze würde sich trauen, den Volkskommissar Luxemburg am Grenzübertritt zu hindern? Oder sie warten zu lassen, bis man in Berlin um Order ersucht hätte?« Zacharias überlegte kurz. »Womöglich ist es besser, wir hängen das Begleitkommando nicht ab, sondern befehlen ihm, uns bis zur Grenze zu begleiten. Die Genossin Luxemburg hat einen wichtigen Termin in Basel. Eine Rede an die Schweizer Arbeiterbewegung. Eine internationalistische Pflicht. Aber wir werden es überlegen, wenn wir uns der Grenze genähert haben.«

»Und wenn die Schweizer uns nicht hineinlassen, trotz unserer Papiere?« Jetzt klang sie wieder verzagt.

»Wir schaffen das«, sagte Jogiches.

Auf dem Heimweg begriff er erst, auf was er sich eingelassen hatte. Er würde Margarete verlassen. Würde Bronski ihr etwas tun?

Wenn Bronski es vorhatte, wie konnte Zacharias es verhindern? Er schlief kaum in dieser Nacht. Morgen, gleich morgen würde er zu ihr fahren, um alles mit ihr zu besprechen. Er bedachte ihre kalte Beziehung, überlegte, was sie zusammenhielt. Warum war sie zu ihm gezogen? Würden sie etwas zu tun haben wollen miteinander, wenn sie sich nicht früher gekannt hätten? Natürlich nicht. Es war die Kraft der Vergangenheit, der Drang, etwas von dem festzuhalten, was sie damals nicht als Glück empfunden hatten, sondern als Selbstverständlichkeit, und was ihnen heute als Paradies erschien. Aber sie tat ihm leid, weil er ihr nun einen Schmerz zufügen musste, der ihn schuldig werden ließ.

Er überlegte einen Augenblick, ob er sie mitnehmen sollte. Aber sie würde kaum mitkommen, konnte die kranken Eltern nicht verlassen, und er konnte sie sich nicht vorstellen in Zürich. Sie wäre unglücklich, weil sie nie woanders gelebt hatte als in Berlin. Vielleicht würde sie an der Grenze Schwierigkeiten bekommen und allen anderen welche bereiten. Jede Person mehr bedeutete mehr Fragen. Womöglich Anrufe in Berlin. Je länger sie warten mussten an der Grenze, desto länger konnten die anderen nachdenken. Sie wussten in Berlin nichts von einem Luxemburg-Auftritt in der Schweiz.

*

Dann schlief er doch ein. Als er am Morgen aufwachte, verwarf er den Gedanken, zu Margarete zu fahren. Er würde einen Trennungsbrief schreiben, ihn auf den Küchentisch legen und hoffen, dass er Bronski in die Hände fiel. Er würde ein zweites Exemplar dieses Briefs Margaretes Eltern geben, sollte Bronski den Weg dorthin finden. Er setzte sich an den Küchentisch und versuchte zu schreiben. Als er das Datum, den 2. April, geschrieben hatte, legte er den Stift weg, Bilder aus glücklicher Zeit bestürmten ihn. Es kam ihm so vor, als würde er sich nicht nur von Margarete trennen, sondern auch von der Zeit, in der es nur aufwärts zu gehen schien, in der sie klagten über die autokratische Herrschaft des Kaisers, die Ausbeutung in den

Weitere Kostenlose Bücher