![Das Luxemburg-Komplott]()

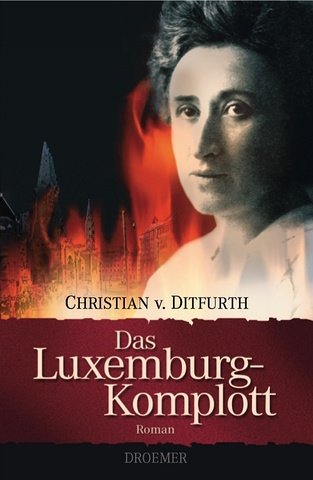

Das Luxemburg-Komplott

Betrieben und so sicher waren, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis das Reich des Sozialismus sie von allem Elend befreien würde. Diese Gewissheit machte ihr Leben so aus wie das tägliche Brot. Der Krieg hat alles zerstört, er ist die Mutter der Revolution, die, so hoffte er, eines fernen Tages das Glück anbrechen ließ, aber der Preis erschien ihm nun hoch. Wenn es so wäre, dass man mit doppeltem Elend bezahlen musste, um das Glück um so sicherer zu finden, dann mochte dies die besondere Mathematik der Geschichte sein. Aber er fürchtete nun, dass Elend nur noch mehr Elend gebar wie in einem Strudel, der alles hinunterriss.

Er setzte wieder an zu schreiben. Es wollte ihm nicht gelingen. Dann formulierte er einen Brief, der geschäftlich klang, als ginge es darum, eine Sache abzuwickeln. Es war das durch die Umstände erzwungene Ende einer Beziehung, die von vergangener Liebe zehrte. Er verschwieg die Flucht und hoffte, sie würde später davon hören und ihn verstehen. Dann setzte er hinzu, er habe eine andere Frau kennengelernt, die er wirklich liebe, und diese andere liebe ihn auch. Da sei kein Platz für Margarete, da sie ihn nie mehr lieben könne. Weil sie überhaupt niemanden mehr lieben könne, da der Krieg die Fähigkeit dazu in ihr zerstört habe. Mit der Lüge und der Erklärung ihrer Liebesunfähigkeit war er zufrieden. Das letztere entsprach der Wahrheit, das erstere schien ihm geeignet, Margarete vor Bronskis Rache zu schützen.

Er legte den einen Brief auf den Küchentisch, den anderen steckte er in Margaretes Briefkasten. Dann fuhr er zum Polizeipräsidium. Er bildete sich ein, den Zustand der Revolution an den Gesichtern der Fahrgäste in der Stadtbahn ablesen zu können. Dabei legst du nur deine Niedergeschlagenheit in das hinein, was du siehst. Schiene die Sonne, dein Missmut würde sie verdunkeln. Es schneite, aber die ersten Bäume zeigten Knospen. Wie würde Berlin aussehen im Sommer, wenn es warm war und alles blühte, wenn Unter den Linden die Menschen flanierten? Jetzt patrouillierten dort nur Milizionäre, um die Sowjetbotschaft zu beschützen.

»Holen Sie mir den Tibulski«, sagte Zacharias, als er in Lohmeiers Zimmer schaute. Er befahl es, um eine Tätigkeit vorzutäuschen.

Wenige Minuten später wurde ein Mann in Zacharias’ Dienstzimmer geführt, den dieser kaum wiedererkannte. Er hatte ein zerschlagenes Gesicht, Risse und Blutergüsse. Ein Auge war zugeschwollen, das andere ließ einen Schlitz frei. Zacharias sagte erst nichts, sondern zeigte auf den Stuhl gegenüber seinem Schreibtisch. Tibulski stöhnte leise, als er sich setzte. Zacharias bot ihm Essen und Trinken an. Tibulski nickte leicht, selbst diese Bewegung schien ihm Schmerzen zu bereiten. Als er am Telefon bestellt hatte, fragte Zacharias: »Was ist passiert?«

»Kleine Auseinandersetzung.«

»Mit wem?«

»Weiß nicht.«

Zacharias überlegte, einen Streit mit einem Mithäftling schloss er aus. »Man hat Sie gewarnt, von der Sache zu erzählen?«

Tibulski saß wie erstarrt.

»Sie werden getötet, wenn Sie etwas erzählen.«

Zacharias bildete sich ein, ein Nicken gesehen zu haben.

»Aber ich gebe hier die Befehle. Ich kann die bestrafen, die Ihnen das angetan haben.«

Tibulski schüttelte kaum sichtbar den Kopf.

Zacharias rief Lohmeier zu sich. Als der erschienen war, mit einer Miene der Unterwürfigkeit, zeigte Zacharias auf Tibulski. »Wer war das?«

Lohmeier starrte Tibulski an, dann Zacharias. »Ein Unfall«, sagte er nach Augenblicken des Schweigens. »Wirklich, ein Unfall.«

»Das glauben Sie doch selbst nicht.«

»Und, Herr Tibulski«, sagte Lohmeier. »Sie wissen doch, was geschehen ist.«

»Ein Unfall«, flüsterte Tibulski.

Zacharias schlug mit der Faust auf den Tisch. Die beiden anderen zuckten. »Sie lügen, dass sich die Balken biegen. Alle beide. Ich will Ihnen sagen, was passiert ist. Sie, Lohmeier, haben diesen Mann« – er zeigte mit dem Finger auf Tibulski – »so zugerichtet, obwohl der Mann längst alles gestanden hat. Sie sind ein Bluthund, waren es schon immer. Früher haben Sie für den Kaiser gearbeitet, dann für die Republik und jetzt für die Revolution. Sie arbeiten für jeden, der es Ihnen erlaubt, Ihre Gemeinheit auszuleben. Ich frage Sie ein letztes Mal: Haben Sie etwas zu tun mit der Misshandlung Tibulskis? Ja oder nein?«

»Nein«, sagte Lohmeier.

Zacharias beobachtete Tibulski, dessen Auge sich weitete, als Lohmeier antwortete. Zacharias nahm den

Weitere Kostenlose Bücher