![Das wilde Leben]()

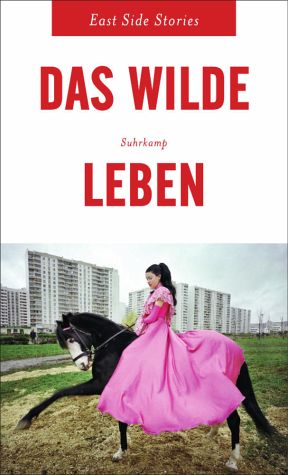

Das wilde Leben

kleinen Idioten mit himmelblauen Augen, aus denen Gott spricht, um einen heiligen Narren unserer Zeit, einen Gerechten, auf dem eine Militärstadt ruht und damit die ganze Welt. Hatte uns die Stadt die Erlaubnis gegeben, so einen Film zu drehen? Einen Film über die Stadt, betrachtet mit den Augen eines Idioten?

Der Regisseur und ich stecken zusammen wie zwei Ver

schwörer, die mit List in eine fremde Stadt gelangt sind, um die ehrenhaften und anständigen Bürger zu hintergehen und sie bloßzustellen.

»Ich hab eine Idee«, sagte ich. »Wir machen einfach zwei Filme, einen über mich, und einen über ihn. Die Kamera fängt mit mir an und schwenkt dann auf den Jungen. Das wird der Major bestimmt nicht mitkriegen.«

»Das wird schwierig«, sagt der Regisseur.

»Das macht nichts, wir schaffen es schon. Hauptsache, das Filmmaterial reicht«, sage ich.

»Dann mußt du ein sehr straffes Drehbuch schreiben …«

Ich nicke und lächle dem Regisseur aufmunternd zu, aber mein Lächeln ist nicht ganz aufrichtig. Denn ich habe das Gefühl, nicht nur einen einfachen, sondern gleich einen doppelten Verrat zu begehen. Ich hintergehe nicht nur meine Stadt, ich hintergehe auch ihn, den Regisseur. Denn wir werden noch einen dritten Film machen, einen Film, so unsichtbar wie die Stadt Kitesch. Und von diesem Film hat der Regisseur nicht die leiseste Ahnung.

Die Stadt möchte, daß wir einen Dokumentarfilm machen, der sie von ihren guten Seiten zeigt, ohne ihre Nachteile zu verbergen, einen normalen, wirklichkeitsnahen Film.

Der Regisseur braucht keine künstlerische Wahrheit über den Menschen.

Ich brauche keine Legende über unsere Zeit. Von unserer Zeit bleiben ohnehin nur Legenden.

Ich kenne ein militärisches Geheimnis, das mein Regisseur nicht kennt.

Für ihn ist das hier nur eine gewöhnliche Garnisonsstadt mit einer zentralen Allee, gesäumt von staubigen Pappeln und weißen Akazien. Mit abblätternden, seit Jahren nicht

mehr gestrichenen zweistöckigen Häusern in stalinistischer Architektur, mit den fünfstöckigen Häusern aus der Chruschtschow-Zeit und den neunstöckigen aus der Breschnew-Zeit, mit einem Platz, auf dem das obligate Lenindenkmal steht, mit dem Hauptquartier des Militärs, dem Haus der Offiziere, dem Kaufhaus, Restaurant, Banja und Markt – ein Städtchen, wie es in Rußland viele gibt.

Für mich war dieses scheinbar gewöhnliche, verschlafene Städtchen ein Ort der Apokalypse. Hier, wo 1962 während der Kubakrise der Weltfriede an einem seidenen Faden hing, hier habe ich gesehen, wie der Weltuntergang beginnt.

Am Abend des 28. Oktober 1962, als Sirenengeheul über der ganzen Stadt lag, saßen wir im Kindergarten an unseren Tischen und aßen zu Abend. An die Sirene waren wir gewöhnt, es hatte in diesem Monat jede Nacht mehrmals Probealarm gegeben. Aber heute klang sie anders, sie klang, als stoße der letzte Engel im Himmel über unserer Stadt in die Posaune, ein tiefer, verzweifelter, unaufhörlicher Ton, uuh-uuh-uuh!, so heulte die Sirene.

»Krieg!« schrie die Kinderfrau, die das Abendessen verteilt hatte, mit gellender Stimme. »Der Krieg hat angefangen!«

Sie konnte sich noch erinnern, daß der Große Vaterländische Krieg genauso angefangen hatte, mit dem Luftalarm vor den Bombenangriffen, mit dem Sirenengeheul. Sie wußte nicht, daß Amerika an diesem Tag ein Ultimatum gestellt hatte: Wenn die Sowjetunion ihre Raketen nicht aus Kuba abzog, würde Amerika einen atomaren Raketenangriff auf die Sowjetunion starten. In dieser Nacht lief das Ulti

matum aus, und der Atomkrieg sollte beginnen. Als erstes würden die amerikanischen Raketen natürlich den Bestand an Atomraketen in unserem Land zerstören, und das hieß, unser Versuchsgelände, unsere Stadt, unsere Väter, die die Raketen bedienten, und – in einem Aufwasch, wie man so sagt – auch unsere Mütter und uns Kinder, alle Menschen, die in der Stadt lebten. Ein Tohuwabohu brach los. Man zog uns in aller Eile die Herbstmäntel an, brachte uns auf die Straße, wo wir uns in Zweierreihen aufstellen mußten. Ich stand neben meiner Freundin Natascha Bereskina, die in unserer Nachbarschaft wohnte. Natascha war ein vernünftiges, hochaufgeschossenes Mädchen, mit dem ich befreundet war, oder besser gesagt, das ich scheu und eifersüchtig liebte. Wir standen da in den gleichen grünen Mäntelchen, wie Schwestern, obwohl ich klein und dunkel war und sie groß und blond. Daß wir beide dort zusammen standen, beruhigte mich. Wenn wir

Weitere Kostenlose Bücher