![Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci]()

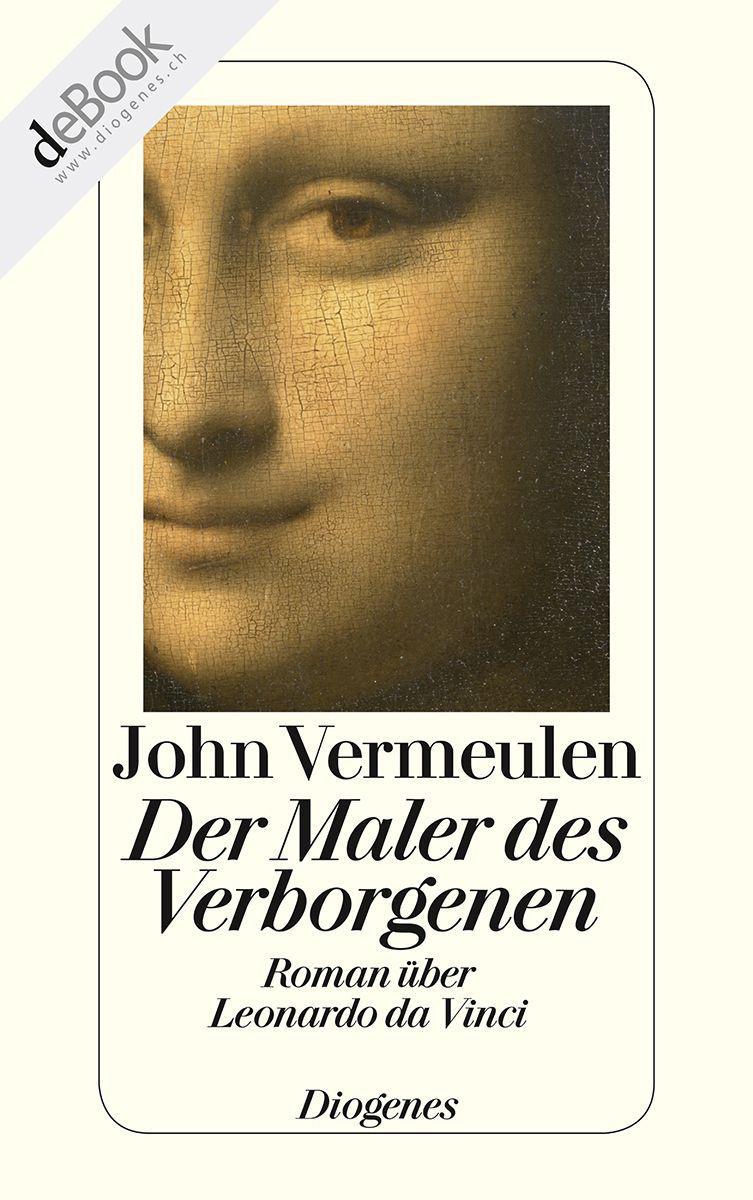

Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci

die ersten Furchen auf. Sein einziger Trost war, dass er wenigstens nicht seinem Vater zu ähneln begann. Seiner Mutter im Übrigen auch nicht.

Leonardo ließ sich auf seinen Schreibtischstuhl sinken. Ihm war auf einmal ganz jämmerlich zumute. Noch nie war ihm der Gedanke gekommen, dass das Älterwerden ein schreckliches Übel war, unumkehrbar und mit zunehmenden Gebrechen und Schwächen und Schmerzen verbunden. Sowie mit rapide schwindender Anziehungskraft…

Er entsann sich eines Ausspruchs von Leon Battista Alberti, über den er nie ernstlich nachgedacht hatte: Der junge Körper ist golden, aber er hat einen Mund aus Kupfer. Der alte Körper ist aus Kupfer, hat aber einen goldenen Mund.

Leonardo sprang auf und ging in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Er fühlte sich schon seit längerem wie ein Gefangener in der Corte Vecchia und im weiteren Sinne auch in Mailand. Der unerwartete Besuch des Offizials hatte dieses Gefühl nun noch erheblich verstärkt. Wie damals in Florenz verspürte er den Wunsch zu fliehen. Vielleicht sollte er auf Reisen gehen, bevor es zu spät dafür war, trotz der Unannehmlichkeiten des Reisens, die er so sehr scheute. Es brauchte ja kein fernes Ziel zu sein. Die Alpen waren nicht weit, man konnte von den Türmen der Corte Vecchia sogar die Gipfel des Grigna-Massivs im Süden des Comer Sees sehen. Er hatte schon etliche begeisterte Berichte über die Schönheit der mit ewigem Schnee bedeckten Berge, insbesondere des höchsten von ihnen, des Grigna selbst, gehört.

Leonardo blieb am Fenster stehen, um in die Halle zu schauen, wie er es so oft tat. Die Arbeiten am Tonmodell für das Sforza-Pferd gingen langsam, aber sicher voran, und auch die Rahmenkonstruktion für die neue Flugmaschine hatten sie in Angriff genommen. Die Maler waren gleichfalls mit diversen Aufträgen beschäftigt. Er konnte die Aufsicht ohne weiteres Ambrogio de Predis überlassen und sich für eine Weile entbehrlich machen.

»Ich habe mehrere Gründe, in die Alpen zu reisen«, sagte er noch am selben Abend zu Zoroastro. »Ich muss mir im Zusammenhang mit einem von Il Moro avisierten Auftrag für Kanalbauten einige Wasserläufe ansehen und dabei auch nach etwaigen Eisen- und Kupfervorkommen Ausschau halten. Die Minen im Valsassina sind nicht unerschöpflich, und wir müssen an die Zukunft denken.« Noch während er das sagte, fragte er sich, warum er sich überhaupt dafür rechtfertigen sollte, dass er eine Zeitlang wegging.

»Bleibst du lange fort?«

»Nicht länger als nötig, denn wie du ja weißt, bin ich kein Freund von langen Reisen.«

»Hat es etwas mit Bracchione zu tun?«

»Hm… Sagen wir mal, sein unangenehmer Auftritt hat mein Vorhaben beschleunigt.«

»Und du reist allein?«

Der Vorwurf in Zoroastros Ton entging Leonardo nicht. »Sie können hier nicht auf mich und auf dich verzichten, Zoroastro, so groß mein Vertrauen in Ambrogio auch ist.«

Zoroastro nickte langsam, mit abgewandtem Blick. »Ich sollte mich wohl geehrt fühlen, dass du solches Vertrauen in mich setzt.«

Ich möchte ganz einfach nur allein sein, dachte Leonardo. Allein mit meinen Gedanken. Der Geist arbeitete anders, wenn man in Gesellschaft war, vor allem flüchtiger. Und wenn man in Gesellschaft reiste, nahm man gleichsam immer ein Stück von seinem Alltagsleben mit, was dazu führte, dass man weniger frei war für die Eindrücke von außen, für das Neue und Unbekannte, also für genau das, worum es ihm ging.

»Ich bleibe bestimmt nicht lange fort«, versprach er. »Und… hab ein wenig acht auf Salaì.«

Am nächsten Morgen machte Leonardo als Erstes seinen Rundgang durch die Werkstatt, um die Arbeit von Lehrlingen, Gehilfen und Meistern zu inspizieren. Das hatte er sich zur Gewohnheit gemacht, seit er in die Corte Vecchia umgezogen war. An diesem Tag tat er es mit größerer Sorgfalt als sonst. Er widmete sich vor allem Marco d’Oggiono, der gerade an einer Auferstehung Christi als Altarbild für die Kapelle von San Leonardo malte.

Leonardo schaute d’Oggiono zunächst eine Weile schweigend über die Schulter, bevor er ihm Pinsel und Palette abnahm, um einige Korrekturen anzubringen und Akzente in dem ihm eigenen Stil zu setzen. Das kränkte d’Oggiono, der ja selbst Meister war, keineswegs. Zum einen erkannte er neidlos an, dass Leonardo ihm in manchem überlegen war, und zum anderen wusste er wie alle anderen in der Werkstatt, wie wichtig es den Auftraggebern war, dass man in den bestellten Gemälden die Hand des

Weitere Kostenlose Bücher