![Der Mann im grauen Flanell: Roman (German Edition)]()

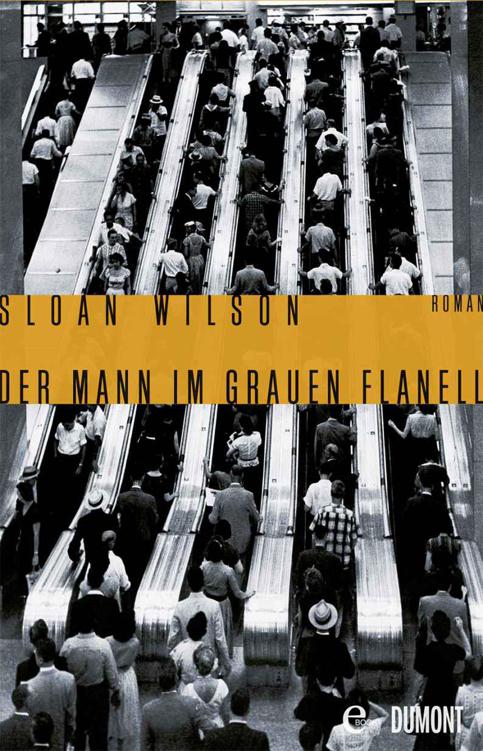

Der Mann im grauen Flanell: Roman (German Edition)

sorgen, dass Betsy und ich jeden Morgen bei einer Transportauskunft nachfragen müssten, und uns nur noch einen Tag geben – das könnte uns lehren, die Zeit nicht zu verschwenden. Wie verschieden Betsy und Maria doch sind, dachte er. Betsys Eltern waren nicht gestorben – statt zu sterben, hatten sie sich in einem modernen Bungalow in Kalifornien zur Ruhe gesetzt, von wo sie ihrer Tochter Fotos von sich schickten, wie sie lächelnd Orangen pflückten. Niemand, den Betsy liebte, war gestorben oder hatte sie für längere Zeit verlassen. Schon seit sie zwölf gewesen war, hatte man ihr gesagt, sie sei schön – jetzt wollte sie es nicht mehr hören. Ob heute wohl jemand Maria sagt, sie sei schön, dachte er. Was Caesar mir wohl von Maria berichtet, wenn Gina ihrer Familie in Rom geschrieben hat. Was Maria wohl macht, wenn Caesar ihr sagt, wo ich bin und dass ich offenbar reich bin.

26

Als Tom am nächsten Tag ins Büro kam, rief er als Erstes Hopkins über die Sprechanlage an.

»Freut mich, dass Sie wieder da sind!«, sagte Hopkins fröhlich, als wäre Tom gerade von einer Reise um die Welt zurückgekehrt. »Alles gut gelaufen?«

»Prima«, sagte Tom. »Sie wollten mich sprechen?«

»Ja«, erwiderte Hopkins. »Ich schicke Ihnen eine junge Frau mit dem neuesten Entwurf meiner Rede für Atlantic City vorbei. Essen wir doch morgen zu Mittag, dann sagen Sie mir, was Sie davon halten. Würde Ihnen ein Uhr passen?«

Mehr will er also nicht, dachte Tom. Er sagte: »Prima! Dann bin ich morgen um eins bei Ihnen im Büro.«

Eine Stunde später kam eine außergewöhnlich hübsche Bürogehilfin und reichte Tom mit einem blendenden Lächeln einen großen Umschlag von Hopkins. Tom öffnete ihn und zog die Rede heraus, die angeschwollen war und sich verändert hatte, seit er daran gearbeitet hatte. »Es ist mir ein echtes Vergnügen, heute Abend hier zu sein«, las er. »Ich bin ungeheuer dankbar für die Gelegenheit, mit dieser erlesenen Runde die, wie ich finde, zentralen Probleme zu erörtern, denen sich die Welt heute stellen muss.« Nach dieser Feststellung ging die Rede weiter – ja, sie ging dreißig Seiten lang weiter und weiter und weiter und erklärte auf unterschiedliche Weise, dass psychische Gesundheit wichtig ist. Die letzten zehn Seiten widmeten sich der Überlegung, dass Probleme mit der psychischen Gesundheit die Wirtschaft des Landes beeinflussten. »Unser Reichtum gründet auf psychischer Gesundheit«, schloss dieser Abschnitt. »Ja, unser Reichtum gründet auf psychischer Gesundheit!«

Tom legte die Rede weg, ihm war leicht übel. Großer Gott, die verkaufen psychische Gesundheit ja genauso wie Zigaretten! Er ließ die Rede auf dem Schreibtisch liegen, ging ans Fenster und schaute auf die Stadt hinaus. Dabei zuckte er seltsam hoffnungslos die Achseln.

»Essen wir doch morgen zu Mittag, dann sagen Sie mir, was Sie davon halten«, hatte Hopkins gesagt.

» Nun, natürlich spreche ich nur im Groben, aber ich finde, dieser Entwurf enthält einige schöne Dinge, andererseits habe ich auch gewisse Vorbehalte «, hörte Tom sich schon sagen. So lief das doch – immer erst mal rausfinden, was der Chef denkt, bevor man sich festlegt. Dem Mann sagen, was er hören will.

» Entschuldigen Sie, aber ich finde diese Rede absurd. Sie ist eine endlose Wiederholung der offensichtlichen Tatsache, dass psychische Gesundheit wichtig ist. Das sagen Sie darin immer wieder aufs Neue, womit Sie letztlich einen billigen Werbeslogan daraus gemacht haben. Wenn Sie ein Komitee für psychische Gesundheit einsetzen wollen, dann finden Sie doch erst mal heraus, was gemacht werden muss, und bieten Sie dabei Hilfe an. «

Noch vor ein paar Jahren hätte ich das gesagt, dachte Tom. Sei ehrlich, sei du selbst. Wenn der Mann dich fragt, was du von seiner Rede hältst, dann sag es ihm. Hab keine Angst. Sag ihm deine ehrliche Meinung.

Das klingt so einfach, wenn man jung ist, dachte Tom. Es klingt so einfach, bis man lernt, dass die ehrliche Meinung oft direkt auf die Straße führt. Und wenn Hopkins diese Rede richtig gut findet?

Wieder zuckte Tom die Achseln. Ich muss dabei eines bedenken, dachte er. Hopkins wollte, dass ich ehrlich bin. Aber wenn man sich’s mal überlegt – warum stellt er mich überhaupt ein? Damit ich ihm bei dem helfe, was er machen will – deshalb wird man ja eingestellt. Und wenn er merkt, dass ich mit nichts, was er will, einverstanden bin, was nütze ich ihm dann? Ich sollte kündigen, wenn mir das, was

Weitere Kostenlose Bücher