![Der Peststurm]()

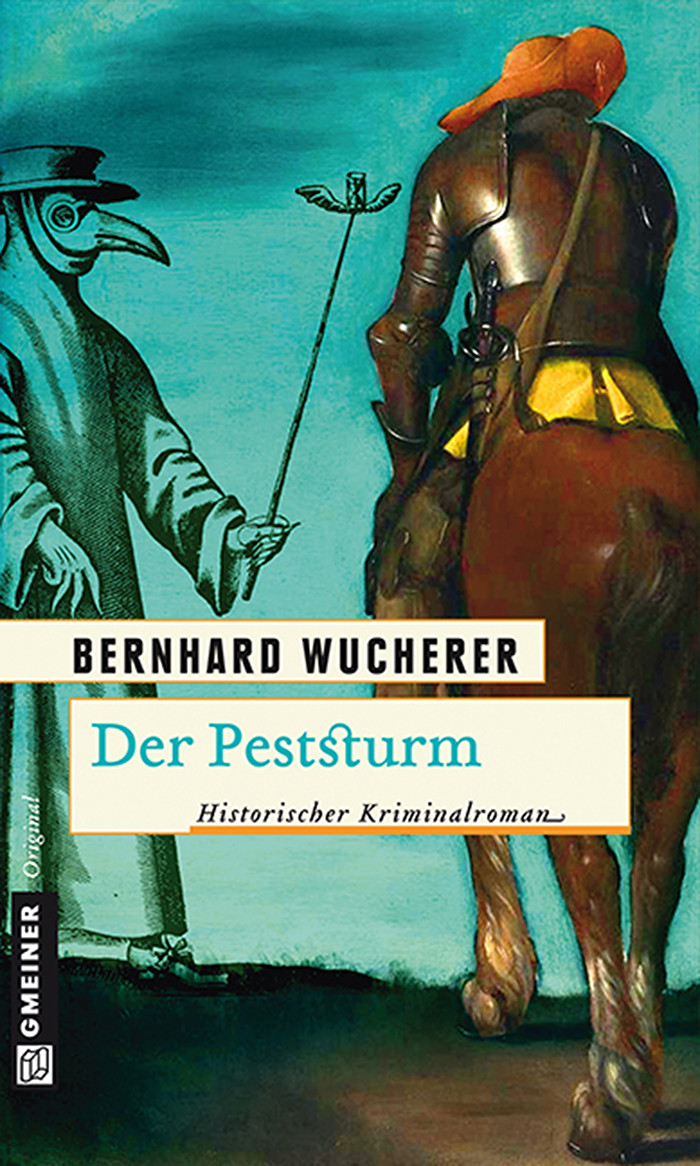

Der Peststurm

Aufnahme in die ehrbaren Handwerkszünfte. Im Gegenteil: Die Zünfte arbeiteten nicht einmal für die Juden – zumindest nicht offiziell. Wenn Juden allerdings gut bezahlten, wurden sie still und heimlich im Dunkel der Nacht beliefert. Ihr Geld schien nachts nicht schmutziger zu sein als das der scheinbar so ehrbaren Adligen, der mehr oder weniger honorigen Ratsherren und dem Heer von Bürgern, die es sich gerne von ihnen liehen … Oder lag dies daran, dass man den Dreck und das Blut, das am Geld klebte, nächtens schlechter sehen konnte, als dies tagsüber der Fall war? Damit sie es nicht zurückzahlen mussten, kam so manchem die Pest gelegen und ein dazu passender Gedanke.

Um sich vor Pogromen zu schützen, bezahlten viele jüdische Gemeinden oder einzelne jüdische Familien hohe Schutzgelder an die Städte. Auf diesen Gedanken wären die Bombergs nie im Leben gekommen. Sie hatten sich in Staufen immer geborgen gefühlt und nie daran gedacht, sich den Schutz des Reichsgrafen erkaufen zu müssen. Ihr Credo lautete: ›Lasst uns in Ruhe, dann lassen wir euch in Ruhe.‹

Aber die Zeiten hatten sich gewaltig geändert. Jakob und Judith Bomberg hatten schon während der vermeintlichen Pest vor gut einem halben Jahr gemerkt, dass sie in Krisenzeiten von einigen Staufnern kritischer beäugt worden waren, als dies zuvor der Fall gewesen war. Irgendwann hatten sie sogar mitbekommen, dass der Lederer Hemmo Grob sie nicht zu mögen schien, obwohl sie weder ihm noch einem anderen Staufner etwas angetan hatten. Spätestens seit er vorgestern vor ihrem Haus herumgeschrien und Steine an die Hauswand geworfen hatte, wussten sie, dass die Sache ernst zu nehmen war.

»Wir haben doch niemandem etwas getan. Oder hast du jemandem Geld geliehen?«, fragte Judith ihren Mann besorgt.

Kapitel 19

Längst waren aus den ersten Kranken Sterbende und aus den Sterbenden Tote geworden. Im Staufner Spital bot sich ein Bild des Grauens. Überall stank es nach Fäulnis, Schweiß, Kot, Urin … und Tod. Hatten die Krankenlager anfangs noch ausgereicht, waren sie irgendwann bis auf den letzten Platz mit vor Angst jammernden und vor Schmerzen schreienden Gestalten aller Geschlechter und jeglichen Alters belegt. Jetzt mussten sich zwei Infizierte, teilweise auch drei, eines der sowieso schon schmalen Lager teilen. Überdies kauerten die Siechen auch noch auf dem Fußboden herum. Es war kaum noch möglich, vernünftig zu arbeiten. Schwester Bonifatia wurde von den Hilfesuchenden schon längst nicht mehr gefragt, ob man sie im Spital aufnehmen könnte. Die Infizierten kamen einfach, suchten sich einen bestmöglichen Platz und legten sich dorthin, wo sie gerade Raum fanden. Dabei gingen manche unglaublich skrupellos vor. Sie warfen diejenigen, die sich aufgrund des Krankheitsfortschrittes nicht mehr wehren konnten, einfach von ihren Lagern und nahmen diese in Besitz.

Verzweifelt versuchte die trotz ihres ungebrochenen Willens überforderte Ordensschwester, die Situation unter Kontrolle zu behalten, oder besser gesagt, wieder in den Griff zu bekommen. Aber es war längst zu spät: es gelang ihr nicht einmal mehr mit Gottes Hilfe, obwohl sie ihm zu Gefallen ständig frische Kerzen entzündete und ihr Gelöbnis, eine Kapelle zu errichten, ständig aufs Neue bekräftigte. Dennoch gab sie nicht auf und versuchte immer noch, es so einzuteilen, dass sich die Neuzugänge erst ordentlich anmeldeten, bevor sie in einem speziellen Raum geschoren, entkleidet, gewaschen, mit Essig abgerieben und mit einer Art Überziehhemd neu gewandet wurden. Dass Schwester Bonifatia diese Hemden von einer beherzten Frau überhaupt nähen lassen konnte, hatte sie einem ebenso beherzten Spender zu verdanken, der ihr ein paar Leinenballen vorbeigebracht hatte. Danach hätte sie am liebsten jeden einzelnen Patienten in aller Ruhe untersucht, um feststellen zu können, ob dieser erst in Quarantäne kommen sollte oder gleich behandelt werden musste.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, wollte sie die Kranken wie vor geraumer Zeit, als sie mit ihrer Arbeit im Spital begonnen hatte, gerne je nach Symptomen in verschiedenen Räumen unterbringen.

Raum I: Diejenigen, bei denen noch Hoffnung bestehen könnte.

Raum II: Die fortgeschrittenen, hoffnungslosen Fälle.

Raum III: Die Sterbenden.

Einen Raum IV hatte und brauchte sie auch nicht, weil die Toten sofort nach draußen in den kerzenbeleuchteten Schuppen geschafft wurden, damit wieder Platz für wenigstens einen neuen

Weitere Kostenlose Bücher