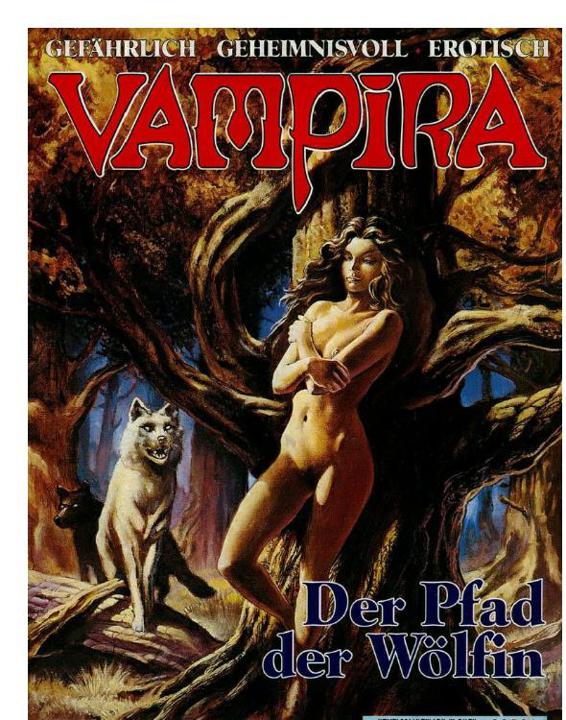

![Der Pfad der Woelfin]()

Der Pfad der Woelfin

in Ordnung. Alles.«

»Vater!«

Sein Kopf ruckte herum - nicht in meine Richtung, sondern zu dem erhöhten vorderen Kastell, auf dem der Steuermann hinter seinem Ruder stand. Er konnte uns nicht gehört haben, dafür hatten wir zu leise gesprochen. Doch sein Anblick schien Vater zu sich kommen zu lassen.

»Es ist alles gut, wirklich«, sagte er in wieder beherrschtem Ton. »Das Geld war sie mir schuldig. Es ist nicht so, als wenn ich es gestohlen hätte. Laß uns nicht mehr davon reden .«

Als ob das so einfach wäre.

Wir konnten schweigen, ja, aber die Gedanken daran waren nicht so einfach abzustellen.

*

24. Januar - der 10. Tag auf See

Nach der Flaute kam ein Sturm, der uns, so stand zu befürchten, weit vom Kurs abbringen und unsere Reisedauer unabsehbar verlängern würde.

Vater und ich waren unter Deck. Ich hörte ihn öfter fluchen, und manchmal entschlüpfte ihm eine Bemerkung wie: »Es geht nicht! Das darf nicht geschehen! Er hat mir zugesichert, daß die Überfahrt nicht länger .«

Meistens verstummte er plötzlich wieder, als würde ihm meine Anwesenheit im letzten Moment bewußt und als fühlte er sich bei etwas ertappt, was nicht für meine Ohren bestimmt war.

Alles Nachfragen, was ihn denn so nervös machte, nützten nichts. Er schob es auf den Sturm, der immer wieder hohe Wellen gegen die Karavelle warf, daß wahre Sturzbäche von Wasser in den Schiffsbauch geschwemmt wurden.

Wir hatten uns auf gut vertäute Frachtstücke gerettet und dort mit Seilen angebunden. Die komplette Mannschaft, fünfundzwanzig Matrosen, die Offiziere und der Kapitän eingerechnet, befand sich an Deck oder in den Rahen, um den orkanartigen Winden zu trotzen.

Vielleicht war der Lärm hier unten noch ohrenbetäubender als oben. Die Geräusche von allem, was uns die entfesselte Natur entgegenwarf, schienen sich in dem mächtigen hölzernen Schiffsrumpf zu stauen.

Ich betete im stillen.

Nicht nur für Vater und mich, sondern für jede Seele an Bord.

Vielleicht half es, denn obwohl das Unwetter sich bis zum nächsten Morgen fortsetzte, war am Ende kein Menschenleben zu beklagen, und bei Tagesanbruch fanden wir uns in der zwar aufgewühlten, aber wieder beherrschbar gewordenen hohen See wieder.

Vater eilte sogleich zum Kapitän.

Als wir uns wiedertrafen, war er kreidebleich.

»Was hast du?«

»Es wirft alle meine Pläne um«, sagte er. »Wir werden noch mindestens eine Woche brauchen, ehe wir Tunis erreichen - und das auch nur, falls uns nicht noch ein Sturm ein weiteres Mal zurückwirft!«

»Na und? Wichtig ist doch nur, daß wir leben, daß das Schiff in Ordnung ist. Auf ein paar Tage mehr oder weniger kommt es doch nicht an. Was sollte uns davonlaufen? Oder werden wir erwartet?«

»Erwartet?« Seine Augen flackerten. »Nein, natürlich nicht. Wer sollte uns erwarten?«

Er ließ mich stehen und stieg wieder das Kastell hinauf, wo der Kapitän und seine Offiziere standen.

Vater redete auf die Versammelten ein, bis sie ihn offenbar nicht gerade freundlich und mit Nachdruck fortschickten.

Ich konnte sie verstehen.

Ihn nicht.

Was war nun schon wieder in ihn gefahren? Warum führte er sich so auf? Was hatte Lucrezia mit ihm angestellt? Manchmal kam es mir vor, als hätte sie Schlimmes mit seinem Geist getan. Mit seinem Ich .

Aber darüber redete er so wenig wie über die Umstände, unter denen sie gestorben war.

Die vier Tage zwischen meinem Einschlafen und dem Erwachen auf dem Schiff waren und blieben eine dunkle Leere, die nur Vater mit Wahrheit hätte füllen können.

Und das würde er nicht tun.

Zumindest sah es nicht danach aus.

*

31. Januar 1516 - der 17. Tag auf See Der holländische Kapitän der Karavelle hieß van Vindt. Ich hatte noch nie ein Wort mit ihm gewechselt, aber heute kam er auf mich zu, als ich frische Luft an Deck schnappte.

»Wo ist dein Vater?«

Er beherrschte meine Sprache redlich.

»Unten«, sagte ich verschüchtert, denn der hagere Mann mit dem wind- und wettergegerbten, von Furchen durchzogenen Gesicht flößte mir gehörigen Respekt ein.

»Ich habe ihn seit Tagen nicht mehr gesehen.«

»Es geht ihm nicht gut.«

»Was fehlt ihm? Er sah schon schlecht aus, als er an Bord kam ...«

In diesem Moment begriff ich, worum er sich Sorgen machte.

»Nein«, beruhigte ich ihn. »Es ist keine ansteckende Krankheit!«

»Wenn du es sagst .« Er blickte an mir vorbei in die Richtung, in der offenbar alle bald Land auftauchen zu sehen erwarteten. Die tunesische Küste.

Aber es

Weitere Kostenlose Bücher