![Die Maya-Midgard-Mission]()

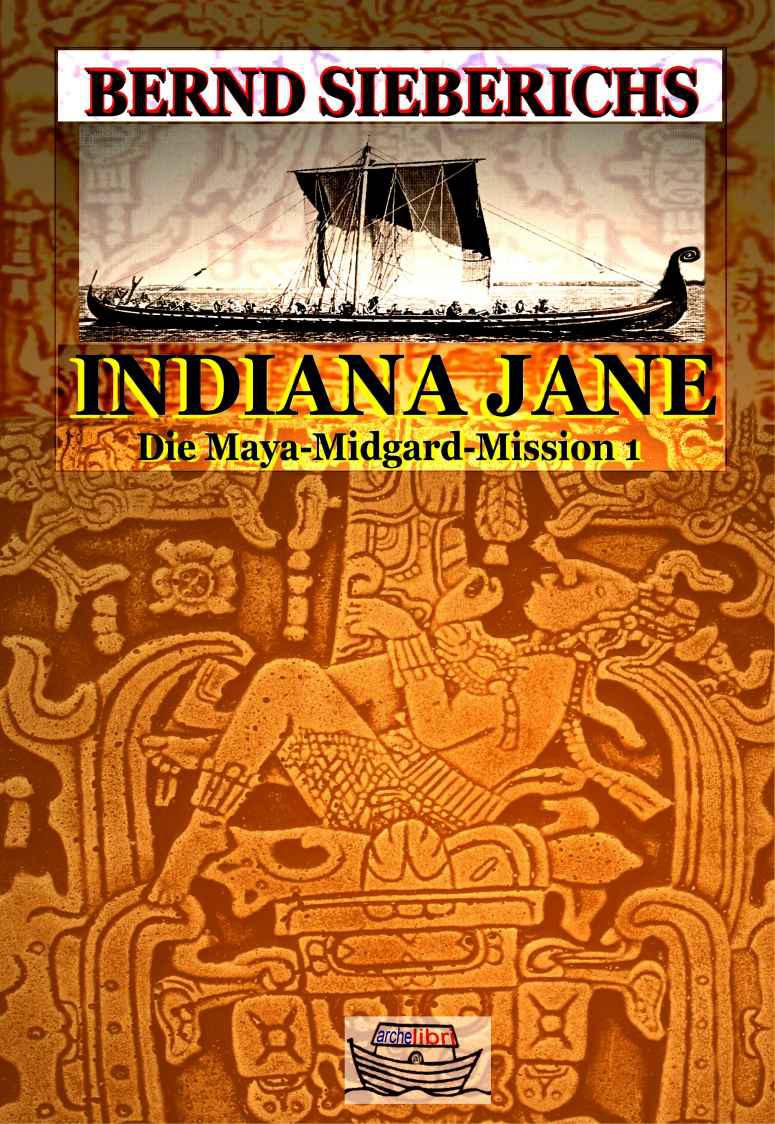

Die Maya-Midgard-Mission

ihre finanzielle Zukunft musste sie sich keine Sorgen machen. Das war mehr, als die meisten anderen Menschen von ihrer Situation behaupten konnten. Aber es war nicht genug.

Virginia war reich, einsam und nicht länger Tochter. Außer der La ngeweile kannte sie keine Aufgabe. Sie konnte die in ihr schlummernden Kräfte nicht in sinnvolles Tun umsetzen, weil sie gerade das nie gelernt hatte. Ein Mangel, der ihr immer bewusster und belastender wurde. Sie versuchte eine Familie zu gründen. Aber die Männer, die sie interessierten, waren bereits gebunden. Um das dreißigste Lebensjahr herum waren nach Virginias persönlicher Einschätzung die meisten Männer fest verbandelt und emsig beschäftigt: mit Familienplanung, Hausbau und Karriere. Die wenigen Exemplare in der freien Wildbahn waren entweder überzeugte Einzelgänger oder wiesen irgendeinen anderen sozialen Defekt auf, der sie für familiäre Planspiele disqualifizierte. Virginia entschied, dass sie ihre Suche in andere gesellschaftliche Gefilde und auf andere Altersklassen ausweiten musste. Sie begann mit Disco-, Kneipen- und Konzertbesuchen, versuchte es mit Selbsthilfe-, Esoterik- und Bibelgruppen und musste doch immer wieder frustriert feststellen, dass die ganz normalen Männer normalerweise längst vergeben waren. Dann lernte sie Martin Baker kennen; einen frisch geschiedenen Musiktherapeuten mit einem riesigen Meerwasseraquarium, einem hartnäckigen Sibelius-Tick und einem viel zu weichen Herzen. Sie stellte fest, dass sie anscheinend doch nicht für das ganz normale Leben geschaffen war und vergnügte sich fortan auf Vernissagen, Sit-Ins und anderen Performances der wiedererwachten Postmoderne. Nebenbei schrieb sie kulturkritische Essays für den Feuilletonteil der großen Londoner Sonntagszeitung. Für die Außenwelt war sie die flatterhafte Klatschkolumnistin mit den gelegentlichen Millionärsallüren. "Na ja, Rothaarige, weiß man doch, die sind halt immer so 'n bisschen flippig." Doch ihre Innenwelt war ganz im Gegenteil seltsam tönern und leer. Virginia Gluth war auf dem besten Wege, sich zu verlieren, als sie auf Carlos Caldera stieß.

Es war dunkel. Notbeleuchtung. Regen peitschte gegen die Scheibe, den Rumpf, die Tra gflächen. Das Stakkato übertönte selbst das Heulen der Düsen und riss Virginia aus ihren Erinnerungen und Träumen. Sie musste eingeschlafen sein; Carlos saß nicht mehr neben ihr, und sie hatte nicht bemerkt, dass er wegging. Die Kapriolen des Wetters schienen ihr nicht weniger verrückt als die Schwankungen ihres Lebens. Der Jet stampfte und bockte durch das Unwetter wie ein Mustang beim Rodeo. Virginia war kein besonders ängstlicher Typ. Aber sie spürte wie ihr Magen gegen das jähe Auf und Ab zu rebellieren begann. Unwillkürlich krampften sich ihre Hände um die Armlehnen. Ein dünner Schweißfilm bedeckte Stirn und Oberlippe. Sie biss sich vor Aufregung auf die Zunge. "Komm schon, Carlos. Verdammt, komm endlich!" Es klang wie ein Stoßseufzer gegen das tobende Unwetter und war doch eher ein Schrei. "Was passiert mit uns, Carlos?", schrie sie, als die Cockpittür sich öffnete.

Carlos Caldera schwankte wie ein Seemann, der sich gegen wütende Wogen stemmt, zu ihr hinüber und suchte mit den Händen Halt am Kabinendach. "Wir haben Probleme", brüllte er. "Noch stürzen wir nicht ab, aber die Navigationsinstrumente spielen verrückt." Schwer ließ er sich neben Virginia fallen und holte die Schwimmwesten unter dem Sitz hervor. "Leg die an. Und die Gurte." Dann erlosch das Kabinenlicht, die Lüftung und auf einmal war es ganz still im Innern der Gulf-stream. Virginia wurde von einer unheimlichen Ruhe erfasst. Sie befand sich in einem Zustand der Trance. "...keine Funkverbindung nach Miami, ...noch nicht mal über dem Bermudadreieck", hörte sie Carlos aus der Ferne keuchen. Es dauerte Sekunden, bis sie begriff, dass nicht nur das Licht, sondern auch die Turbinen der Gulfstream ihren Dienst versagt hatten. Sie stürzten ab. Irgendwo in der Unendlichkeit über dem Atlantik.

Carlos Caldera zwang seine Begleiterin in eine Kauerstellung, die ihr wenigstens ein Minimum an Überlebenshilfe geben sol lte. Dann legte er ihr beruhigend eine Hand aufs Knie. Er wusste, dass die Aussichten nicht gut waren, aber seltsamerweise verspürte er eine ungeheure Zuversicht, dass dies nicht der Augenblick ihres gemeinsamen Todes war. So schnell ging das verdammte Leben nicht vorbei, nicht für seinesgleichen. Kapitalisten können sich Leben

Weitere Kostenlose Bücher