![Die Mondrose]()

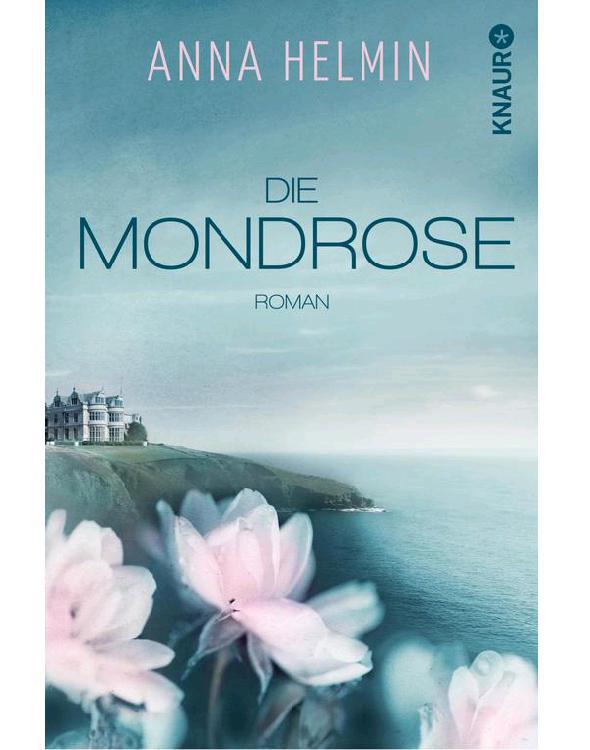

Die Mondrose

das kam vor, und an Esther und Ackroyd war es weder, das Geschehen aufzuklären, noch, darüber zu richten. Alles, was sie tun konnten, war, schleunigst das Nötige für die Entbindung bereitzulegen und die schmächtige Gebärende zu unterstützen, damit sie nicht an Entkräftung starb.

Für Esther war es die erste Entbindung, die sie begleitete. Es dauerte drei Stunden, bis das Kind – ein winziger blau verfärbter Knabe – unter Einsatz der Zange zur Welt kam, und hinterher fühlte sich Esther so erschöpft, als hätte sie selbst den Kleinen zur Welt gebracht. Es war nicht die körperliche Anstrengung, die sie aus der Fassung brachte, sondern das Wunder des Lebens, dessen Zeugin sie geworden war. Nach wenigen Herzschlägen hatte das zuvor wie tot wirkende Neugeborene sich aus Leibeskräften in die Welt gebrüllt, als sollte noch die Königin in London erfahren, dass ein neuer Untertan geboren war.

Ackroyd wies eine der Schwestern an, Mutter und Kind zu versorgen, und führte Esther zu einer Atempause in sein Zimmer. »Einen Kognak?«, fragte er fürsorglich. »Nein, lehnen Sie nicht ab, Sie haben ihn nötig. Das erste Mal geht an die Nieren, nicht wahr?«

»Ja«, stimmte sie zu. »Aber ganz anders als der erste Tote.«

»Für mich macht es kaum noch einen Unterschied«, gestand er und schenkte ihnen beiden ein. »Wenn man bedenkt, was dem kleinen Burschen bevorsteht, ist der Tote womöglich besser dran.«

»Das klingt so zynisch«, sagte Esther. »Müssen alle Ärzte, die in Spitälern arbeiten, irgendwann zynisch werden?«

»Nein«, antwortete er. »Die meisten werden es, aber Ihr Vater ist es nie geworden. Wissen Sie was? Er hat sich gerade einem Komitee angeschlossen, das ein neues Spital für Portsmouth auf die Beine stellen will. Drüben in Milton – es soll allein für Infektionskranke ausgestattet sein, die man damit von den übrigen Patienten isolieren könnte. Er ist Feuer und Flamme. Gott weiß, woher er die Kraft dazu nimmt.«

Das Gehörte versetzte Esther einen Stich. Wie üblich hatte ihr Vater ihr kein Wort davon gesagt. Dass sie die Leidenschaft seines Lebens teilte, nahm er nicht wahr, wie er sie und ihre Schwestern überhaupt nie wahrnahm. Für ihn gab es nur Louis, den verlorenen Sohn. Hätte ihre Mutter sie mitgenommen und ihm den Sohn gelassen, wäre ihr Vater dann glücklich geworden, hätte er das Leben seiner Familie geteilt?

»Ich wünschte, Sie würden nicht nach Kanada gehen«, platzte Will Ackroyd in ihre Gedanken. »Sie haben die Entschlossenheit Ihres Vaters geerbt. Wir könnten Sie hier gut brauchen.«

»Sie wissen, dass das nicht geht«, entgegnete Esther. »Ich bekäme keine Zulassung zum Studium.«

»Sie könnten sich zur Schwester ausbilden lassen«, schlug er zaghaft vor.

»Das ist wohl kaum dasselbe«, fuhr sie empört auf und kam sich vor wie Lydia. Dabei fühlte sie sich zum Kampf für Frauenrechte keinesfalls berufen, sondern wollte lediglich tun, wozu sie geboren war. »Entschuldigen Sie«, fügte sie rasch hinzu, denn es war schließlich nicht Will Ackroyds Schuld, dass man ihr Steine in den Weg legte. Im Gegenteil, keiner half ihr so unermüdlich, sie aus dem Weg zu räumen, wie er.

Will Ackroyd hob abwehrend die Hände. »Sie müssen sich nicht entschuldigen. Es ist ja nicht so, dass ich Sie nicht verstehe. Seit damals, als Sie sich in unseren Operationssaal schlichen, um einen frisch entfernten Blinddarm zu bestaunen, wussten Sie, was Sie wollten. Das ist bewundernswert, und ich bin froh, dass Sie Ihrer Bestimmung folgen, auch wenn Sie mir, wenn es denn einmal so weit ist, fehlen werden.«

»Will«, sagte Esther, »es ist schon bald so weit. Meine Urgroßmutter hat mir heute früh ein Geschenk gemacht, von dem ich gut und gerne ein Jahr lang leben kann. Ich werde eine Passage buchen und im Frühling reisen.« Nach der Arbeit würde sie zu Lydia und Horatio gehen und es ihnen erzählen, beschloss sie. Es war ein Fest wert. Einen Freudentanz.

»Ich gratuliere«, sagte Will Ackroyd. »Portsmouths Verlust ist Torontos Gewinn. Haben Sie es Ihrem Vater schon gesagt?«

Esther schüttelte den Kopf. »Und wenn ich es ihm gesagt hätte, hätte er es vermutlich nicht gehört.«

Ohne Heiterkeit lachte Ackroyd auf. »Ich hoffe nur, Ihre Kinder werden nicht eines Tages Ähnliches von Ihnen sagen.«

»Ich werde keine Kinder haben«, erwiderte Esther und stand auf. »Eine Frau muss sich eben entscheiden.« Und ein Mann sollte es auch, dachte sie flüchtig, ehe sie ihm

Weitere Kostenlose Bücher