![Die Puppenspieler]()

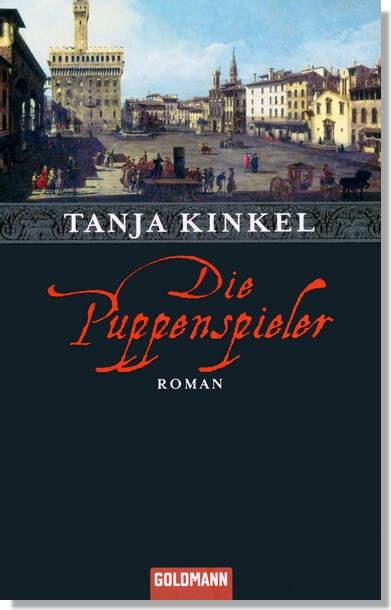

Die Puppenspieler

übrigen können wir gar nicht fort. Ich arbeite hier, ich habe einen Vertrag hier, ich lebe hier, und ich bin glücklich hier!«

Saviya starrte ihn noch einen Moment lang an, dann wirbelte sie herum und rannte aus dem Raum.

Mario hatte die Abtei San Marco früher öfter besucht. Sie lag in der Nähe der Via Larga und war, wie sein eigenes Kloster, von den Medici immer freigebig unterstützt worden, nicht zuletzt wegen der Maler, die dort gewirkt hatten. Heute jedoch blieb er nicht stehen, um die zarten Fresken von Fra Angélico zu bewundern; es war schwer genug gewesen, einen Besuch bei Savonarola zu erwirken.

»Achtet darauf, ihn nicht zu überanstrengen«, mahnte der Dominikaner, der Mario zu Savonarola führte, streng. »Er ist sehr erschöpft dieser Tage.«

Mario hielt die Fastenzeit für sehr wichtig als eine Periode der Besinnung, die es zu nutzen galt, und hatte bisher immer gewissenhaft die Regeln seines eigenen Ordens eingehalten. Er hatte jedoch nie den Ehrgeiz gehabt, den Märtyrern nachzueifern. Nie wollte er so aussehen wie die spukhafte Gestalt, als die sich Savonarola gab. In der Zelle des Mönchs stand kein Bett, obwohl Savonarola mittlerweile zum Prior von San Marco aufgestiegen war. Er schien auf dem steinernen Boden zu schlafen. Marios Blick fiel auf eine Geißel, an der noch Blut klebte, und er wandte die Augen schnell wieder ab. Eine Mischung aus Abneigung und unwillkürlicher Bewunderung ließ ihn schaudern. Als Anhänger der Lehre von Harmonie zwischen Körper und Geist hielt er nichts von derartigen Exerzitien, doch er konnte nicht leugnen, daß der Glaube, der Savonarola befähigte, solche Torturen auszuhalten, von einer beneidenswerten Unbedingtheit und Makellosigkeit war, wie eine hell brennende Flamme.

»Bruder.«

»Bruder.«

Er ahnte die skeletthafte Berührung des Dominikaners mehr als er sie spürte. Der Mönch, der ihn hergebracht hatte, verschwand, und Savonarola verschränkte die Arme.

»Kommt Ihr zu mir um Erleuchtung, Bruder, oder seid Ihr ein weiterer Sendbote des Tyrannen, so wie Euer Prior?«

Fast war Mario dankbar für die schroffen Worte, denn sie ermöglichten es ihm, den Eindruck, den Savonarolas Askese auf ihn gemacht hatte, abzuschütteln. »Beides trifft im gewissen Sinn zu«, antwortete er ruhig. »Ich komme zu Euch, um mit Euch über Lorenzo zu sprechen, doch nicht, weil er mich gesandt hat. Ich möchte verstehen, was Euch bewegt, Bruder, daß Ihr Euren Ingrimm ausgerechnet auf ihn richtet.«

Savonarola sagte nichts, sondern hörte aufmerksam zu; davon ermutigt, sprach Mario weiter: »Habt Ihr niemals daran gedacht, was Ihr und Lorenzo zusammen bewirken könntet? Glaubt mir, ich ehre Eure Ziele, die Reinigung der Kirche von Mißwirtschaft, Simonie, der völligen Verweltlichung – und das tut Lorenzo auch. Er weiß, was es heißt, unter einem Papst zu leiden, der Ämter und Ländereien an seine Familie verschachert und Menschen beseitigen läßt, die ihm im Weg stehen.«

»Deswegen«, unterbrach Savonarola sarkastisch, »hat er wohl auch für seinen Sohn den Kardinalshut gekauft.«

»Er glaubt an Reform von innen«, sagte Mario geduldig. »Giovanni als Kardinal könnte einiges ändern. Doch bis dahin vergeht noch viel Zeit. Es ist das Jetzt, worauf es ankommt. Hat Lorenzo Euch jemals Steine in den Weg gelegt, Bruder? Hat er nicht Eure Ernennung zum Prior bestätigt, in einem Kloster, das seine Gelder von den Medici bezieht, statt Euch aus der Stadt zu verbannen, wie er es leicht hätte tun können – und auch getan hätte, wäre er der Tyrann, als den Ihr ihn immer bezeichnet? Wann hat er je seine Macht in Florenz mißbraucht? Wann hatte die Stadt je so hohes Ansehen wie unter …?«

Mario zögerte, hielt inne. Der Dominikaner merkte es und hakte sofort nach. »Unter seiner Herrschaft – das wolltet Ihr doch sagen, nicht wahr, Bruder? Und genau dort liegt das Übel.«

Savonarola begann, in der Zelle auf und ab zu gehen. »Wer hat den Medici eigentlich das Recht gegeben, sich über alle anderen Bürger von Florenz zu erheben? Und hört mir auf mit Eurer ›wohltätigen Herrschaft‹. Es sind nicht die offensichtlichen Tyrannen, wie Ferrante von Neapel, die meiner Feindschaft wert sind – jeder sieht ihre Sünden, und das Volk haßt sie. Oh, nein, Bruder, Lorenzo de'Medici ist das schlimmste aller Übel, denn er hat uns unsere Freiheit mit einem Lächeln genommen, genau wie sein Großvater und sein Vater. Er läßt die Sünde gut und liebenswert

Weitere Kostenlose Bücher