![Die Springflut: Roman (German Edition)]()

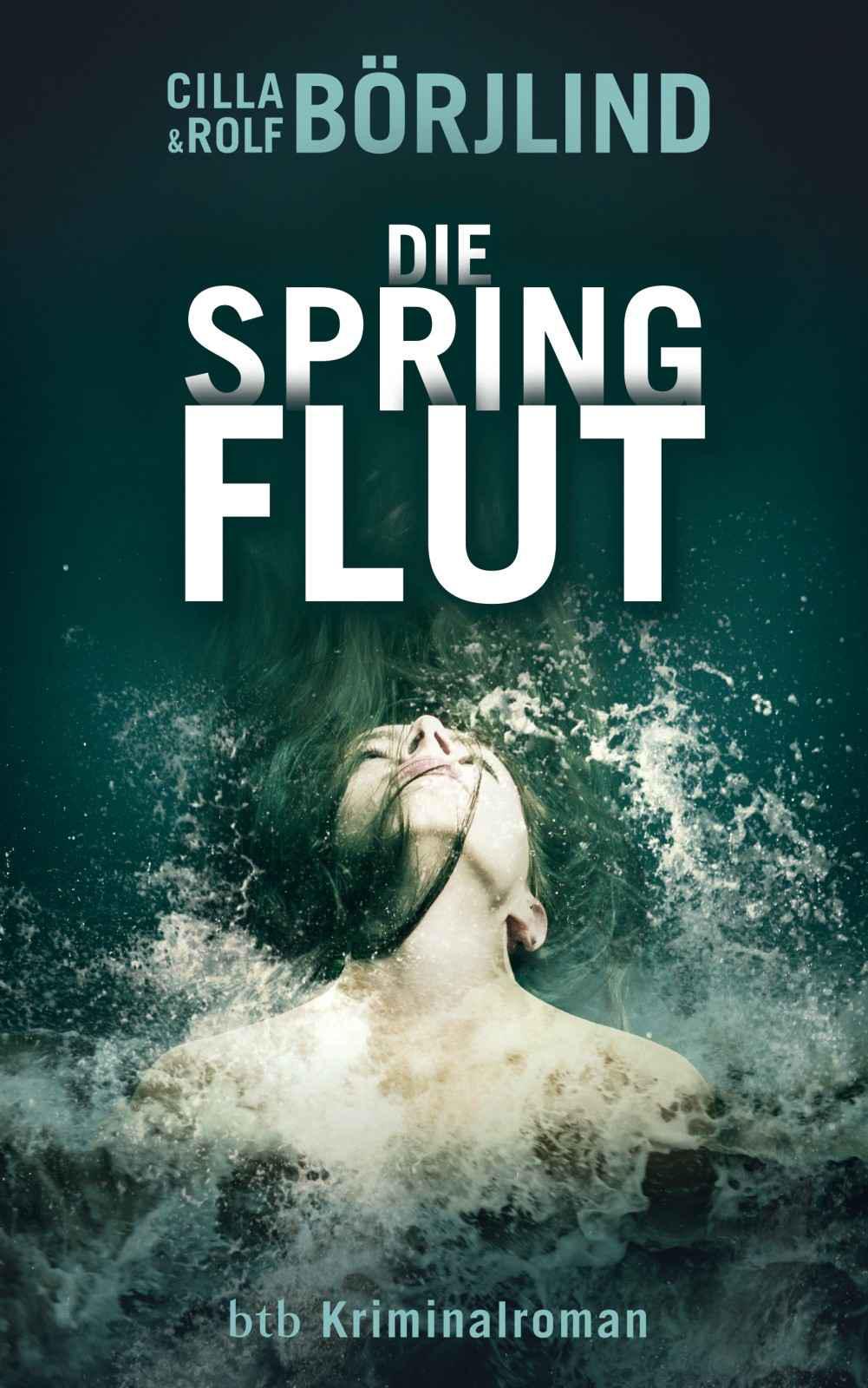

Die Springflut: Roman (German Edition)

Lluvisio.«

»Und was soll er damit machen?«

»Er soll dafür sorgen, dass die schwedische Polizei sie bekommt.«

»Und wie?«

»Das steht auf einem Blatt in der Tasche.«

»Okay.«

Bosques schenkte Nilsson etwas Rum ein. Sie saßen an der Vorderseite des seltsamen Hauses auf dem, was man in Ermangelung eines treffenden architektonischen Begriffes wohl als Veranda bezeichnen musste. Nilsson hatte den gröbsten Straßenstaub mit lauwarmem Wasser hinuntergespült. Er war, wie gesagt, ein sehr maßvoller Mann, so dass Bosques sich ein wenig gewundert hatte, als Nilsson ihn fragte, ob er Rum im Haus habe. Jetzt betrachtete er den großen Schweden mit einer gewissen Neugier. Es war eine ungewöhnliche Situation, nicht nur wegen des Rums, sondern wegen der ganzen Art des Schweden. Bosques kannte ihn seit seinem ersten Tag in der Gegend. Damals hatte Nilsson das Haus seiner Schwester in Mal Pais gemietet und es ihr später abgekauft. Es war der Beginn einer langen und engen Beziehung gewesen. Bosques’ sexuelle Neigungen hatten sich nie auf Nilsson übertragen, darum ging es nicht. Aber es gab etwas in der Haltung des Schweden, was Bosques angesprochen hatte.

Nilsson nahm nie etwas als selbstverständlich hin.

Das tat auch Bosques nicht. Die Umstände hatten ihn gelehrt, sorgsam mit dem umzugehen, was es gab. Plötzlich existierte es nicht mehr. Solange es da war, war es gut, dann war es nichts.

Wie Nilsson.

Er war da. Das war gut. Würde es ihn bald nicht mehr geben, fragte Bosques sich plötzlich.

»Ist etwas passiert?«

»Ja.«

»Möchtest du darüber reden?«

»Nein.«

Dan Nilsson stand auf und sah Bosques an.

»Danke für den Rum.«

»De nada.«

Nilsson blieb vor Bosques stehen. So lange, dass Bosques sich genötigt sah aufzustehen, und als er stand, schloss Nilsson ihn in seine Arme. Es war eine sehr kurze Umarmung, wie sie viele Männer hastig ausführten, wenn sie sich trennten, zu etwas Besonderem wurde sie erst, weil sie sich nie zuvor umarmt hatten.

Und es nie wieder tun würden.

D as Radio gehörte der einäugigen Vera. Es war ein kleines Transistorgerät, das sie mit Antenne und allem auf dem Sperrmüll gefunden hatte. Das Gehäuse war beschädigt, aber der Apparat funktionierte noch. Im Moment saßen sie gemeinsam im Glasblåsarpark und hörten Funkschatten , die Rundfunksendung der Obdachlosen, eine Stunde in der Woche. In dem Beitrag, der gerade gesendet wurde, ging es um die Misshandlungen in der letzten Zeit. Der Empfang war leicht gestört, aber alle wussten natürlich, wovon die Rede war. Benseman. Trashkick. Dass ein paar Sadisten frei herumliefen und nach neuen Opfern suchten.

Um sie zu misshandeln und ihre Tat anschließend ins Netz zu stellen.

Sie waren in einer schwierigen Lage.

»Wir müssen zusammenhalten!«

Der Ausruf kam von Muriel. Sie hatte irgendetwas Enthemmendes eingeschmissen und fand, dass sie auch mal auf den Putz hauen könnte. Pärt und die vier anderen auf den Bänken sahen sie an. Zusammenhalten? Wie meinte sie das?

»Was heißt denn das, zusammenhalten?«

»Na, zusammen bleiben! Damit keiner allein ist und sie sich nicht auf denjenigen stürzen können, der … allein …«

Als alle sie ansahen, verlor sich Muriels Stimme schnell im Nichts. Sie senkte den Blick. Vera ging zu ihr und strich ihr über die strähnigen Haare.

»Ein guter Gedanke, Muriel, wir sollten wirklich nicht allein sein. Wenn wir alleine unterwegs sind, haben wir Angst, und das riechen diese Typen sofort. Da sind sie wie Hunde. Sie spüren diejenigen auf, die Angst haben, und schlagen sie.«

»Genau.«

Muriel hob ein wenig den Kopf. In einer anderen Zeit hätte sie Vera gern als ihre Mutter gehabt, als eine Mutter, die ihr übers Haar strich und sie in Schutz nahm, wenn die Leute sie anstierten. So eine hatte sie nie gehabt.

Jetzt war es dafür zu spät.

Jetzt ist es für fast alles zu spät, dachte Muriel.

»Habt ihr gehört, dass die Bullen eine Sonderkommission gebildet haben, die diese Schweine jagen soll?«

Vera schaute sich um und sah, dass zwei der anderen nickten, allerdings ohne rechte Begeisterung. Alle auf den Bänken hatten ihre persönlichen Erfahrungen mit den Bullen gemacht, früher und in jüngster Zeit, und keine dieser Erfahrungen hatte Anlass zu größerem Enthusiasmus gegeben. Keiner glaubte auch nur eine Nanosekunde, dass die Bullen mehr tun würden, um Obdachlose zu schützen, als unbedingt nötig war, um den Medien Sand in die Augen zu streuen. Sie

Weitere Kostenlose Bücher