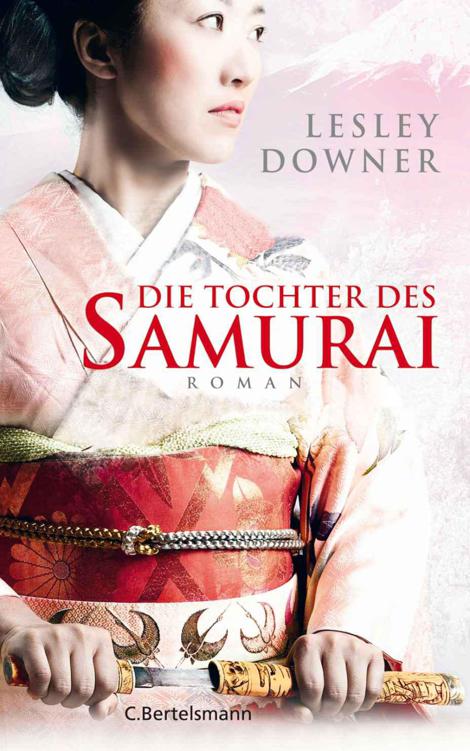

![Die Tochter des Samurai: Roman (German Edition)]()

Die Tochter des Samurai: Roman (German Edition)

nicht lange würde durchhalten können. Dann wurden die Nachrichten spärlicher. Gerüchte kamen auf, dass die Satsuma die Burg eingenommen hatten und weitermarschiert waren, doch am nächsten Tag behauptete ein anderes Gerücht, sie befänden sich immer noch vor der Burg. Bald kam von den Boten nur noch ein gegrunztes: »Keine Bange! Wir siegen!«

Hier zu Hause in Kagoshima war etwas Besorgniserregendes passiert. Etwa zwanzig Tage nach dem Aufbruch von General Kitaoka und seinen Männern waren drei unheimliche graue Kriegsschiffe in den Hafen eingelaufen. Da alle Samurai fort waren, konnte die Stadt sich nicht verteidigen. Ein paar Tage lang waren schwarz uniformierte Regierungssoldaten durch die Straßen patrouilliert und dann, genauso plötzlich, wieder verschwunden. Die Stadtbewohner hatten sich am Ufer versammelt, um sie davonfahren zu sehen. Dann hatte sich die Nachricht verbreitet, dass sie den Gouverneur der Stadt verhaftet und mitgenommen hatten, Gouverneur Oyama, General Kitaokas treuen Verbündeten, der sich geweigert hatte, die Stipendien der Samurai einzustellen. Außerdem hatten sie die Arsenale geleert, alles an Schießpulver und Waffen mitgenommen und die Geschütze zerstört.

Nun blieb ihnen nichts mehr übrig, als zu beten.

Jeden Tag verbrannten Taka, ihre Mutter, Tante Kiharu und Okatsu Räucherwerk am Familienschrein für Takas Vater und Eijiro, die draußen vor der großen Burg lagerten. Und jeden Tag fügte Taka stumm ein Gebet für Nobu hinzu, wo auch immer er sein mochte, dass er sich ebenfalls in Sicherheit befände.

Nur selten dachte sie an Kuninosuké. Sie hatte immer gewusst, dass er niemals Nobus Platz in ihrem Herzen einnehmen konnte. Zu viel verband sie beide. Kuninosuké war ein guter Mann, das wusste sie, aber mit ihm war es nicht mehr als eine Umarmung gewesen, die freundliche Verabschiedung eines Soldaten, der an die Front ging. Und am nächsten Tag hatte sie ihm das Amulett gegeben. Inzwischen wünschte sie, es nicht getan zu haben. Das Amulett war das Einzige, was sie an Nobu erinnert hatte, und jetzt hatte sie nichts mehr.

Aber als die Tage und Monate vergingen, kam sie immer mehr zu der Überzeugung, keinen von beiden je wiederzusehen.

So viele Dinge veranlassten sie, an Nobu zu denken. Eines Tages nach der Schneeschmelze ging sie zum örtlichen Tempel, um die Pflaumenblüte zu bewundern. Während sie die winzigen, auberginefarbenen Blütenblätter betrachtete, die aus den knorrigen Zweigen wuchsen, und den zarten Duft roch, wurde sie an die Frühlingszeit erinnert, als sie zusammen durch den Wald auf dem Anwesen der Tokyoter Residenz spaziert waren. Er war ein schlaksiger Sechzehnjähriger, sie eine linkische Vierzehnjährige gewesen. Sie war die Herrin, er der Diener, aber draußen im Wald war er derjenige gewesen, der sich auskannte.

Nobu war durchs Gras geschlurft, als sich sein Gesicht erhellte. Er hatte sich gebückt und ein seltsames kleines Unkraut abgepflückt, einen bleichen, beigen Schössling nicht größer als der Finger eines Neugeborenen, und hatte ihn ihr hingehalten, als wäre es das Kostbarste, was er ihr schenken konnte.

»Ein Schachtelhalmschössling«, hatte er ganz aufgeregt gesagt. »Ich wusste gar nicht, dass die hier wachsen.« Seine schwarzen Augen glänzten. »Im Norden essen wir die.« Er hatte gelacht, als sie an dem dünnen Stängel roch und das Gesicht verzog. Die Pflanze hatte einen eigentümlich moosigen Geruch. »Wir essen dort alles – Bienenlarven, Heuschrecken, Bärenfleisch, einfach alles.«

Sie hatte den Atem angehalten und gehofft, er würde ihr mehr erzählen. Er sprach kaum je über sich selbst. Doch sein Gesicht hatte sich umwölkt, als bereute er es, zu viel gesagt zu haben, und sie hatte gespürt, dass ihn schmerzliche Erinnerungen plagten, als er mit hängenden Schultern und geballten Fäusten vor ihr stand und mit dem Fuß im Kies scharrte. Jeder andere hätte ihn bloß für einen mürrischen Dienstboten gehalten, aber sie wusste es besser.

Nachdem sie ins Haus gegangen waren, hatte er sich mit einem gehetzten Ausdruck umgeschaut, als hätte die Erinnerung ihn immer noch im Griff. Dann hatte er gesagt: »Hier gibt es ja noch nicht mal eine Schwertlanze.« Er hatte zum Türsturz hinaufgeblickt. Dort oben waren zwei große Haken, verborgen im Schatten, mit Staub und Spinnweben bedeckt.

»Haken für die Schwertlanze«, erklärte er. »Bei uns zu Hause gab es immer Schwertlanzen. Alle Frauen wussten, wie man mit einer

Weitere Kostenlose Bücher