![Entrissen]()

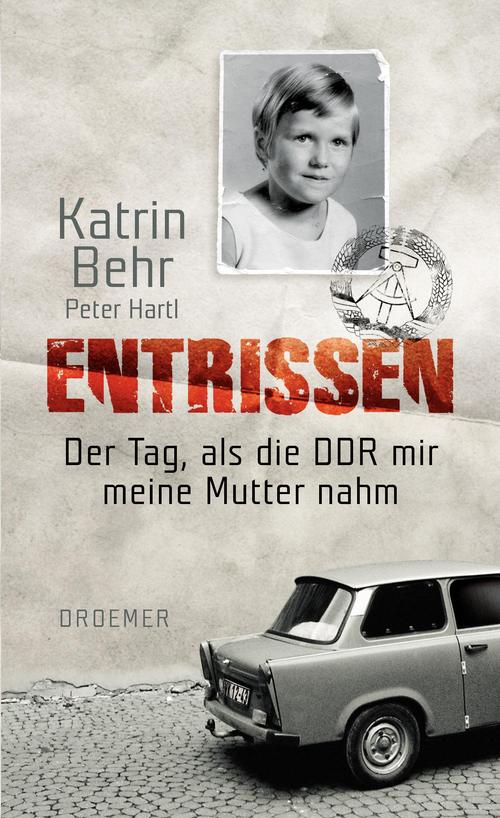

Entrissen

mich heulend, den Rücken gegen die Wandfliesen gepresst, auf den Boden. Das ist zu viel, du packst das nicht, diese Kälte erträgst du nicht mehr, ging es mir pausenlos im Schädel herum. Mir fehlte die Luft zum Atmen. Ich hielt mir wie im Krampf die Ohren zu und fühlte mich plötzlich in eine Achterbahn versetzt. Es ist zu viel, es ist alles zu viel. Monoton ratterte es in meinem Kopf, rauf und runter, wie im freien Fall, und dann wieder nach oben, den eisigen Fahrtwind im Gesicht, abgeschirmt von der Außenwelt. Ich bekam weder mit, ob meine Mutti nach mir rief, noch ob jemand am Türgriff rüttelte. Ich hörte nur das wiederkehrende Stakkato in mir drin: Du hältst das nicht länger aus!

Wie aus einem Schattenreich drängten unzählige Gedanken ans Licht, die sonst unausgesprochen blieben. Sobald wir das Haus verließen oder Gäste zu Besuch hatten, benötigte meine Mutter mich als Vorzeigeobjekt: Was für eine tüchtige Tochter! Doch dahinter verbarg sich die eigentliche Botschaft: Habe

ich

das nicht gut hinbekommen? Seht her, was

meine

Erziehung bewirkt hat!

Und jetzt kauerte dieses Musterexemplar von einem Mädchen wie ein Häufchen Elend auf dem kalten Badezimmerboden. Zu Hause existierte ich kaum noch als fühlender Mensch. Manchmal konnte ich meine Existenz allein durch Schmerzempfinden wahrnehmen, indem ich mir Schorf von der Haut kratzte. Im Schmerz spürte ich mich. Andernfalls kam ich mir mehr und mehr wie eine Maschine vor, die unempfindlich geworden war. Ich sah mich reduziert auf meine reine Funktion, ohne Anerkennung, ohne Geborgenheit.

Folgerichtig gab es nur einen Weg aus diesem Labyrinth: Wenn ich als liebenswerte Tochter für euch gestorben bin, dann soll es mich auch nicht mehr geben. Am besten für alle, wenn ich mich jetzt umbringe, überlegte ich verzweifelt. Ich mixe mir einen tödlichen Cocktail aus den Putzmitteln im Badezimmerschrank, schlucke das Zeug hinunter und bin endlich befreit.

Ich nahm meinen Zahnputzbecher und schüttete eine Portion Ata hinein. Dazu gab ich einen Schuss flüssigen Toilettenreiniger und verrührte die ätzende Brühe mit Wasser. Ich führte den Becher zum Mund und schloss die Augen.

Doch dann überfielen mich Zweifel. Sollte so meine letzte Stunde aussehen? Sollte das alles gewesen sein? Ein jämmerlicher Ausstieg aus einem tristen Dasein? Beißender, ekelerregender Geruch stieg mir in die Nase. Nein, so ging das nicht. Ich konnte den Gifttrank nicht hinunterschlucken. Allein der Gedanke löste in mir einen Brechreiz aus. Selbst wenn ich es über mich gebracht hätte, dieses Gebräu hinunterzuwürgen, so hätte ich mich augenblicklich übergeben müssen. Der Tötungsversuch wäre vergebens gewesen. Ich malte mir einen schrecklichen Aufenthalt im Krankenhaus aus und dachte mit Schaudern an meine Einlieferung in die Kinderklinik zurück. Also kippte ich den Inhalt des Zahnputzbechers ins Waschbecken.

Wollte ich mich damals tatsächlich umbringen? Vielleicht wäre ich in einem kurzen Moment der Verzweiflung versucht gewesen, aus dem Leben zu scheiden, wenn die Umstände mir die Tat erleichtert hätten. Aus heutiger Sicht betrachtet, war es wohl in Wirklichkeit etwas anderes als der Wunsch zu sterben, was mich derart in die Enge getrieben hat: Mein Suizidgedanke war vor allem ein Hilfeschrei an meine Adoptivmutter. Ich wollte mit Gewalt in Erfahrung bringen, ob sie noch irgendetwas für mich empfand. Würde sie mich wenigstens am Rande des Abgrunds noch halten? Hätte es ihren Eispanzer aufgebrochen, wenn ich mir etwas angetan hätte? Gab es nicht doch in irgendeinem Winkel ihres Herzens noch ein bisschen Platz für mich? Da sie meine Anwesenheit nach meinem Empfinden kaum mehr wahrnahm, fragte ich mich: Würde sie mich wenigstens vermissen, wenn ich nicht mehr da war?

Nach dem gescheiterten Abschiedsversuch fühlte ich mich leer. Ausgelaugt. Erloschen. Eine leblose Hülle. Ich hatte keinen Plan, fasste keinen Entschluss, es war eher ein Fluchtreflex. Plötzlich wollte ich nur noch weg, raus hier, fort von diesem Ort. Er war für mich an diesem Abend kein Zuhause mehr, kein schützendes Heim. Selbst die Kälte der Winternacht draußen konnte mich nicht schrecken. Nicht einmal eine Winterjacke zog ich mir an, als ich meinen Entschluss in die Tat umsetzte. Nachdem das Putzmittel mich nicht umgebracht hatte, würde es vielleicht die Kälte tun.

Unbemerkt gelangte ich in den Flur. Meine Mutti hatte es offenbar aufgegeben, mich zur Rede zu stellen. Leise zog

Weitere Kostenlose Bücher