![Feuerkind]()

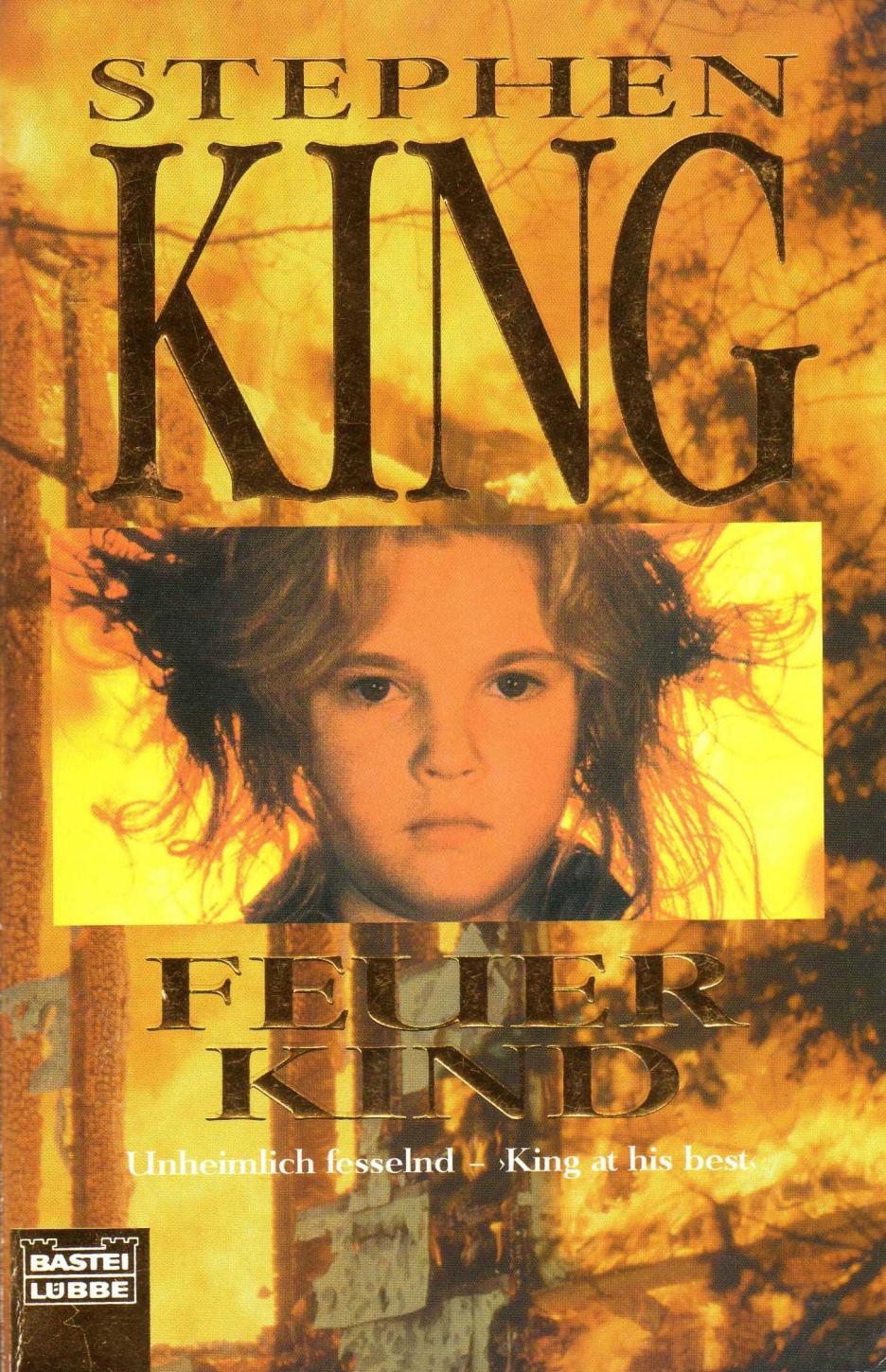

Feuerkind

Als Chucky drei Jahre alt war, hatte seine Mutter Kartoffeln gebraten, und Chucky hatte die Pfanne mit heißem Fett vom Herd gerissen, so daß sich der Inhalt über ihn ergoß, und er wäre fast gestorben. Später hatten die Kinder ihn manchmal Chucky Hamburger oder Chucky Frankenstein genannt, und dann weinte Chucky immer. Das war gemein. Die anderen Kinder schienen nicht zu begreifen, daß so etwas jedem Kind passieren konnte. Aber mit drei Jahren war man nun mal noch nicht so gescheit.

Johns Gesicht war ganz zerfetzt, aber es erschreckte sie nicht. Was sie erschreckte, war Hockstetters Gesicht, und sein Gesicht war – abgesehen von den Augen – so normal wie das jedes anderen. Seine Augen waren sogar noch widerlicher als die der »mütterlichen Wohngefährtin«. Und dann sah er einen immer so neugierig an. Hockstetter wollte, daß sie Feuer anzündete. Er bat sie immer wieder darum. Er führte sie in einen Raum, in dem manchmal zusammengeknülltes Zeitungspapier lag, manchmal kleine Glasgefäße mit Öl standen, manchmal auch andere Dinge. Aber trotz all seiner Fragen, trotz aller geheuchelten Freundlichkeit, lief es immer wieder auf dasselbe hinaus: Charlie, zünde dies an.

Hockstetter machte ihr Angst. Sie hatte das Gefühl, daß er alle möglichen …

(Dinge)

hatte, mit denen er sie dazu zwingen konnte, Feuer zu machen. Aber sie wollte nicht. Dennoch hatte sie Angst, daß sie es eines Tages doch tun würde. Er handelte nicht anständig, und eines Nachts hatte sie einen Traum gehabt, und in diesem Traum hatte sie Hockstetter in Brand gesteckt, und als sie aufwachte, hatte sie sich alle Finger in den Mund gesteckt, um nicht laut zu schreien.

Eines Tages hatte sie, um sein unvermeidbares Drängen noch aufzuhalten, gefragt, wann sie ihren Vater sehen dürfe. Sie hatte oft daran gedacht aber nie gefragt, weil sie die Antwort schon kannte. Aber an diesem Tag war sie besonders müde und niedergeschlagen, und es war ihr einfach so herausgefahren.

»Charlie, ich denke, die Antwort darauf kennst du«, hatte Hockstetter gesagt. Er zeigte auf den Tisch in dem kleinen Raum. Dort stand eine mit Sägespänen gefüllte flache Metallschale. »Wenn du das anzündest, bringe ich dich sofort zu deinem Vater. Du kannst in zwei Minuten bei ihm sein.« Unter seinen kalten, lauernden Blicken öffnete sich Hockstetters Mund zu einem plumpvertraulichen Grinsen. »Nun, was meinst du?«

»Geben Sie mir ein Streichholz«, hatte Charlie gesagt und dabei die Tränen aufsteigen gefühlt. »Ich werde es anzünden.«

»Du kannst es anzünden, indem du einfach nur daran denkst. Das weißt du.«

»Nein, das kann ich nicht. Und selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Es ist etwas Böses.«

Hockstetter sah sie traurig an, und sein plumpvertrauliches Grinsen verschwand. »Charlie, warum schadest du dir denn selbst? Willst du deinen Vater denn nicht sehen? Er will dich sehen, und ich soll dir von ihm sagen, daß du es tun darfst.«

Und nun weinte sie wirklich. Sie weinte lange und heftig, denn sie hätte so gern ihren Vater gesehen, denn es verging keine Minute, ohne daß sie ihn vermißte, ohne daß sie sich in seine schützenden Arme wünschte. Hockstetter sah sie weinen, und sein Gesicht zeigte kein Mitgefühl, keine Besorgnis und keine Freundlichkeit, sondern nur kalte Berechnung. Oh, wie sie ihn haßte.

Das war vor drei Wochen gewesen. Seitdem hatte sie es hartnäckig vermieden, ihren Vater zu erwähnen, obwohl Hockstetter ihn ständig ins Spiel brachte und ihr erzählte, wie traurig ihr Vater sei, daß er ihr ausdrücklich erlaubte, Feuer anzuzünden, und – das war das Schlimmste – daß er Hockstetter gesagt hätte, er glaube, daß Charlie ihn nicht mehr liebhabe.

Sie betrachtete ihr blasses Gesicht im Badezimmerspiegel und lauschte auf das monotone Heulen des Staubsaugers, den John betätigte. Wenn er damit fertig war, würde er ihr Bettzeug wechseln. Dann würde er Staub wischen. Und dann würde er verschwinden. Plötzlich wünschte sie, daß er noch bliebe. Sie wollte ihn sprechen hören.

Zuerst war sie immer ins Bad gegangen, wenn er kam, und dort geblieben, bis er wieder ging, und einmal hatte er den Staubsauger ausgeschaltet und an die Badezimmertür geklopft und besorgt gefragt: »Ist alles in Ordnung, Kleine? Du bist doch nicht krank?«

Seine Stimme klang so freundlich – und Freundlichkeit, einfache Freundlichkeit, gab es hier so selten –, daß sie Mühe hatte, ruhig und gelassen zu antworten, denn

Weitere Kostenlose Bücher