![Feuersteins Drittes]()

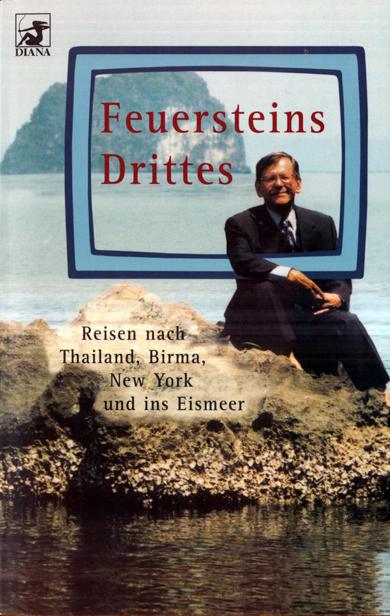

Feuersteins Drittes

ist die offizielle Behauptung, die Touristen kämen alle nur wegen der schönen Tempel hierher, von ganz, ganz wenigen unwillkommenen Ausnahmen abgesehen, mit denen man aber mühelos fertig werde, da es ja ohnehin keine Prostitution in Thailand gäbe — die sei nämlich gesetzlich verboten. Und damit niemand auf die Idee kommt, etwas zu zeigen, das es gar nicht gibt, kriegt jedes ausländische Filmteam einen Aufpasser zugeordnet. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die drei großen Tabus des Landes nicht verletzt werden: keine Schmähung von Buddha, keine Kränkung des Königs und keine Darstellung von Schweinekram.

Unser Bewacher war ein junger, schmucker Offizier in maßgeschneiderter Uniform, freundlich und hilfsbereit gleich am ersten Tag, aber mit nur geringen Englischkenntnissen ausgestattet, sodass meine direkte Kommunikation mit ihm nur aus gegenseitigem Anlächeln bestand. Als er gemerkt hatte, dass wir nichts Böses im Schilde führten, ließ er sich immer seltener blicken. Zwar begleitete er uns auf allen Reisen durchs Land, doch tauchte er bald nur noch am späten Vormittag auf, und zwar stets in Gesellschaft eines Mädchens. Beim ersten Mal ließ er uns durch den Übersetzer wissen, dass es sich dabei um seine Braut handle, die sich ganz zufällig ebenfalls hier befände, und ich stellte mich höflich vor und versuchte, sie ins gegenseitige Anlächeln einzubeziehen. Aber am nächsten Tag war es eine andere, und am nächsten Ort abermals, und bald erschien er immer später am Tag, meist erst nachmittags, zunehmend hohläugig und übernächtig, aber offenbar nicht unglücklich.

In den letzten Tagen kam er überhaupt nicht mehr. Wir hätten also unbehelligt alle Tabus brechen können, denn wenn wir auch vor der Ausreise sämtliche Kassetten vorlegen mussten, so waren diese weder gezählt noch markiert, sodass man beliebig viele an der Zensur hätte vorbeischmuggeln können. Trotzdem wäre es nicht leicht gewesen, die verbotenen, amtlich gar nicht vorhandenen Winkel Thailands zu zeigen, denn es gibt noch eine private Zensur, die viel besser funktioniert als die offizielle: Überall, wo Frivoles passiert, herrscht strengstes, privates Drehverbot. Wer auch nur einen Fotoapparat zückt, kriegt lächelnd, aber bestimmt am Ausgang den Film konfisziert. Wer dann immer noch dagegen verstößt, kriegt lächelnd, aber bestimmt eine aufs Maul.

Wolpers hatte deshalb sichergestellt, dass wir im No Hands mit unserer Kamera auch wirklich willkommen waren. Denn nach der nur für Sadisten anregenden Foltermassage auf Phuket brauchten wir dringend wenigstens ein Milligramm Sex von der Art, die als »typisch Thailand« auch einem Kegelclub glaubwürdig erscheint. Und da das No Hands was ganz Spezielles war, bei dem man nicht klar unterscheiden konnte, ob Restaurant oder Fummelplatz, hatte auch unser Sicherheitsoffizier nichts dagegen. Im Gegenteil: Er war persönlich mitgekommen und blieb später, nach Ende unserer Dreharbeit, ganz alleine bei den Hausdamen zurück. Bestimmt wollte er ihnen beim Aufräumen helfen.

Das Besondere am No Hands ist, dass man dort zum Essen seine Hände nicht benutzen darf. Jedenfalls nicht als Gast. Das heißt natürlich nicht, dass man aus einem gemeinsamen Trog fressen muss. Nein, man sitzt ganz manierlich zu Tisch, ist aber flankiert von zwei Mädchen, die einen füttern und tränken. Die eigenen Hände sind frei. Man kann mit ihnen tun, was man will. Außer essen. Also eine Art Schlaraffenland.

Ich habe das Märchen vom Schlaraffenland als Kind gehasst. Einmal, weil ich den Gedanken, mich durch eine Mauer aus Milchreis fressen zu müssen, ausgesprochen eklig fand. Denn ich bekam die Geschichte erstmals im Luftschutzkeller vorgelesen, in den letzten Kriegstagen, und hatte keine Ahnung, wie Milchreis schmeckt, sondern dachte, das wäre dieser pampige, ungezuckerte Grützschleim, den einem die Mutter mit eiserner Entschlossenheit zwischen die Lippen zwang, wenn man Durchfall hatte. Aber noch viel widerlicher fand ich die gebratenen Kapaune, die einem im Schlaraffenland in den Mund fliegen sollen. Denn während ich beim Reis wenigstens eine grobe Vorstellung hatte, worum es sich handelte, waren mir Kapaune nicht mal als Wort bekannt. Ich verwechselte sie mit Kaplanen, und der Herr Kaplan, den ich damals kannte, war ein widerlicher Fettsack, dem ich auch gebraten nichts hätte abgewinnen können.

Diese Abneigung gegen kulinarische Fremdversorgung ist mir geblieben. Auch heute

Weitere Kostenlose Bücher