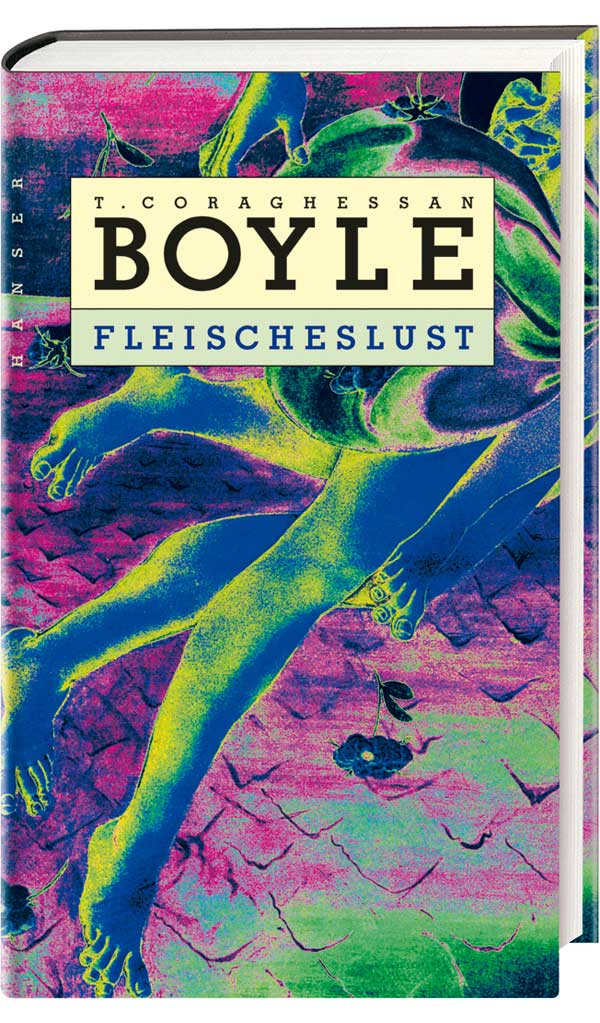

![Fleischeslust - Erzaehlungen]()

Fleischeslust - Erzaehlungen

Chianti oder Valpolicella – also zum Frühstück, zu Mittag, zum Kaffee und zum Abendessen – und vielleicht eine halbe Flasche Brandy am Tag, damit die Kehle feucht bleibt.«

»Kaffee?«

»Ein, zwei Kannen am Morgen. Und abends auch, wenn ich nicht schlafen kann. Also, das ist auch ein Problem, Doktor – diese Pillen, die mir Bernardi zum Einschlafen gegeben hat. Die wirken nicht bei mir, überhaupt nicht, ebensogut könnte ich kleine blaue Kapseln mit Katzenpisse schlucken. Ich drehe und wälze mich herum. Im Magen brennt es wie Feuer. Und das um vier oder fünf Uhr morgens.«

»Aha, soso«, sagte ich und zog an meinem kleinen Spitzbart, den ich nun schon seit fast vierzig Jahren trage, um den Patienten Vertrauen einzuflößen. »Und treiben Sie – wie soll ich es sagen? Verschaffen Sie sich regelmäßig Bewegung?«

Santo senkte den Blick. Seine aufgedunsenen Züge schienen in sich zusammenzufallen, und in diesem Moment war er wieder der dickliche kleine Junge, der ständig wegen irgendeiner echten oder eingebildeten Kränkung in Tränen ausbrach. Als er sprach, war es nur im Flüsterton. »Sie meinen wohl, mit den Weibern, was?« Und ehe ich noch antworten konnte, redete er mit so leiser Stimme weiter, daß ich ihn kaum verstand: »Ich – also, ich verspüre einfach kein Verlangen mehr danach. Und nicht nur, wenn’s um meine Frau geht, was ja nach zehn Jahren Ehe nicht verwunderlich wäre, sondern bei den jungen Dingern auch nicht.«

Irgendwie war unser Gespräch in ein gefährliches Fahrwasser geraten – ich spürte es um scharfe Klippen und felsige Riffe schäumen. »Nein, nein«, sagte ich, preßte die Worte hastig hervor, »mit Bewegung meinte ich körperliche Anstrengung: Joggen, Radfahren oder ein regelmäßiger Spaziergang von etwa zwanzig Minuten?«

»Ha!« blaffte er. »Anstrengung!« Und er erhob sich schwankend aus dem Stuhl, sein Gesicht so matschig und aufgequollen wie eine Tomate, die in der Sonne verfault. »Anstrengung, was denn noch alles? Teufel, mein ganzes Leben ist Anstrengung, von morgens bis abends und dann wieder bis zum Morgen. Ich kann nicht schlafen, kann nichts essen, kann die Mädchen im Puff nicht vögeln, und meine Zigaretten schmecken nach Scheiße. Und wissen Sie, warum? Wissen Sie’s?«

Seine Stimme hatte sich zum Brüllen gesteigert, und schon flog die Tür auf, die zwei Leibwächter erschienen mit glänzenden Gesichtern und griffen in den Hosenbund nach ihren schweren Pistolen. »Bastiano!« fauchte er. »Wegen Bastiano C., diesem Arschloch. Der ist mein Problem. Nicht Schnaps oder Zigaretten, nicht das Herz oder die Leber oder der Darm, sondern dieser klapprige Mösenlecker Bastiano, der Hurensohn.«

Eine Woche später, mitten in einem Gespräch mit Signora Trombetta über ihre Hitzewallungen und Weinkrämpfe, wurde die Tür meines Behandlungszimmers aufgerissen, ein trat Bastiano C., und er sah aus wie Gevatter Tod höchstpersönlich. Ich hatte ihn seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, seit ich ihn von Darmwürmern kuriert hatte, und wie bei Santo R. war ich schockiert über seinen sichtlich verschlechterten Zustand. Schon als Kind, als muffliger ältester Sohn des Dorfschulmeisters, war er dünn gewesen, lange Beine und Arme, wie eine Spinne, aber jetzt schien es, als wäre die Haut auf seinen Knochen nur aufgemalt. Bei einer Körpergröße von eins fünfundsiebzig wog er keine fünfundvierzig Kilo. Seine beiden Leibwächter, zwei ausdruckslose Kerle, die fast genauso ausgemergelt waren wie er, flankierten ihn wie Zaunlatten. Er nickte kurz und kaum merklich, und obwohl die Witwe Trombetta bereits über Sechzig war und in sämtlichen Gelenken Arthritis hatte, huschte sie zur Tür hinaus, als stünde sie in Flammen.

»Don C.«, sagte ich und musterte ihn durch den oberen Teil meiner Bifokalgläser, »wie schön, Sie zu sehen. Und womit kann ich Ihnen helfen?«

Er sagte nichts, stand nur reglos in der Tür, als ob ihn jeder Windstoß davontragen könnte, wären da nicht die Pistolen, Stilette und Patronen gewesen, die ihn am Boden verankerten. Auf eine weitere winzige Geste hin – höchst energiesparend, nur das leiseste Zucken des Kinns – verzogen sich die beiden Schergen ins Wartezimmer und schlossen lautlos die Tür hinter sich.

Ich räusperte mich. »Nun, wo fehlt es uns denn?« fragte ich in meinem einfühlsamsten, einlullendsten Tonfall, wie ich ihn bei störrischen Kindern einsetze: bei dem kleinen Jungen, der sich vor der Spritze fürchtet,

Weitere Kostenlose Bücher