![Goetheruh]()

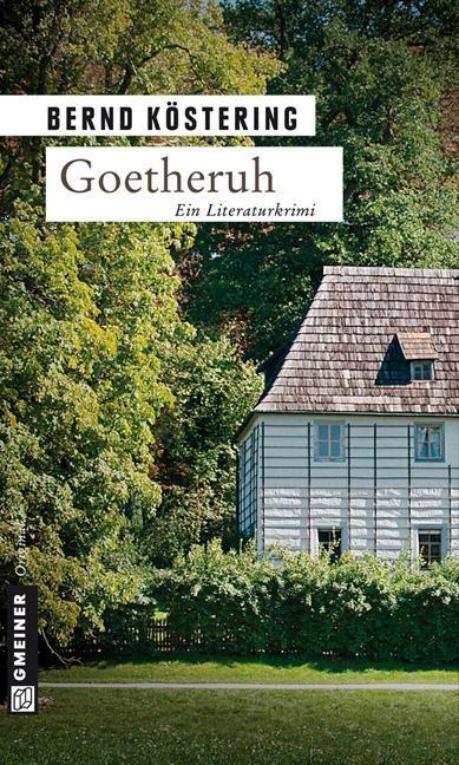

Goetheruh

zusammen, Laptop und Handy, und ging hinunter auf die Textorstraße.

Ich nahm die Zeitung aus dem Briefkasten und ging in Richtung Schweizer Straße. Als ich ins Café ›Nachtschwärmer‹ kam, begrüßte mich Roy mit einem freundlichen Winken. Roy stammte aus Zentralafrika, hatte die schwärzeste Hautfarbe, die ich jemals gesehen hatte und war irgendwann in Frankfurt hängen geblieben. Er hatte kleine, verschmitzte Augen und sprach ein gediegenes Gemisch aus Französisch und Hessisch, womit er die eigentliche Attraktion des Cafés darstellte.

Roy stellte mir den üblichen Cappuccino, das Mineralwasser und ein Croissant auf den Tisch und ich schlug die Zeitung auf. Es war nichts Neues über den Diebstahl im Museum am Großen Hirschgraben darin, übers Wochenende war natürlich nicht viel passiert. Ich hatte inzwischen Benno und Siggi angerufen. Benno war überzeugt, dass die Ereignisse in Frankfurt und Weimar zusammenhingen, während Siggi mit seiner beruflich bedingten Skepsis davon nichts wissen wollte. Benno hatte ziemlich niedergeschlagen geklungen, was ich bei ihm selten erlebt hatte. Es war keine leichte Situation für ihn.

Während des Sonntags hatte ich Zeit gefunden, mich etwas mit dem gestohlenen Gegenstand zu befassen. Laut Zeitungsbericht handelte es sich um eine von Goethe handgefertigte Porträtzeichnung seiner Schwester Cornelia. Ich kannte dieses Porträt. Es hing an einer Wand des sogenannten Dichterzimmers, Goethes Arbeitszimmer in seinem Elternhaus. Aber warum seine Schwester? Der Dichter hatte zeitlebens ein sehr gutes Verhältnis zu ihr gehabt. So langsam keimte der Verdacht in mir auf, dass der Dieb – vorausgesetzt es war derselbe wie in Weimar – ein besonderes Interesse an Dingen hatte, die Goethe selbst sehr wichtig gewesen waren. Und die über sehr persönliche Gefühle Goethes Auskunft gaben. Weiter war ich mit meinen Erwägungen nicht gekommen, zunächst wollte ich mir das Goethehaus am Großen Hirschgraben erneut ansehen und das Dichterzimmer auf mich wirken lassen. Ich hatte den Dienstagnachmittag dafür vorgesehen.

Ich trank den Kaffee aus, nahm meinen Laptop und winkte Roy zu, der mir sein unnachahmliches »Schöne Tach, mon chèr!« nachrief.

Als die Straßenbahn den Hauptbahnhof passierte, betrachtete ich aufmerksam die Menschen. Hier herrschte ein anderes Leben als in Weimar. Großstadthektik, Gedränge vor den Schaufenstern, Menschen aus aller Herren Länder, geschniegelte Banker, eilige Pendler, flippige Studenten und schäbige Junkies. Ein bisschen von allem, etwas Duft von der weiten Welt, sowohl vom ganz großen Geld als auch vom tiefen Elend. Das war das wahre Leben, nicht die fast ländliche Idylle Weimars mit ihren behäbigen Reminiszenzen an die Vergangenheit. Bisher wusste ich nicht, was besser für mich wäre. Für mich persönlich.

Mein erster Vertretungstag in der Universität verlief sehr angenehm, ich unterrichtete Studenten aus dem achten Semester, die wussten, worum es ging, die engagiert waren. Ich vergaß Goethe und vertiefte mich in die Sprachtheorie von Karl Bühler, dozierte, diskutierte, provozierte und motivierte.

Als ich gegen Mittag nach Hause kam, hatte ich drei Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter. Die erste war von Hanna, die gerade im Café der Uniklinik Jena eine Pause machte und hören wollte, wie es mir ging. Die zweite stammte von meinem geliebten Redakteur, der allerdings nicht wusste, was er aufsprechen sollte, sodass ich nur eine Minute Bürogeräuschen lauschen konnte. Immerhin besser als irgendwelche dummen Sprüche.

Zunächst genehmigte ich mir eine Tütensuppe und einen Espresso, bevor ich Hanna anrief. Sie war inzwischen schon wieder bei einem Kunden und ich sprach ihr etwas Liebes aufs Band. Erst jetzt fiel mir auf, dass mich schon lange niemand mehr angerufen hatte, einfach nur um zu fragen, wie es mir ging. Auch meine Mutter nicht. Wenn sie sich meldete, wollte sie mir stets etwas mitteilen oder mich an etwas erinnern.

Am nächsten Tag brauchte ich erst um 10 Uhr ein Seminar zu übernehmen. Die Straßenbahn überquerte gerade den Main, als mein Handy klingelte. Die Leute um mich herum warfen mir vorwurfsvolle Blicke zu. Und ich konnte sie verstehen. Normalerweise hätte ich das Telefon jetzt einfach ausgeschaltet, doch in dieser Situation, in der sich täglich Neues im Fall Goethehaus ergeben konnte, wollte ich das Gespräch doch lieber annehmen.

Es war Felix Gensing. Er erklärte mir, dass sein alter Golf wieder

Weitere Kostenlose Bücher