![Goodbye Leningrad]()

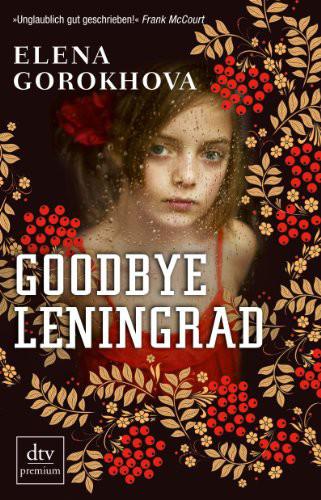

Goodbye Leningrad

gestreiftem Stoff befestigt.

Ich frage mich, wie es wohl gewesen sein mag, in einem solchen Graben zu leben, denn ich vermute, dass diejenigen, die |133| während der neunhunderttägigen Belagerung Leningrads in diesen Wäldern gekämpft haben, nicht unentwegt unter roten Bannern angriffen oder heldenhaft durch deutsche Kugeln umkamen, wie Wera Pawlowna, meine Lehrerin in der dritten Klasse, uns weiszumachen versucht hat. Neunhundert Tage sind eine verdammt lange Zeit, wenn man in einem Graben lebt, vor allem im Winter, wenn es weder Pilze noch Beeren oder gar alte Blätter gibt, weil alles unter einem Meter Schnee begraben ist.

Ich denke an die Brüder meiner Mutter, Sima und Juwa, die für mich keine echten Onkel sind, weil sie lange vor meiner Geburt starben. Niemand hat Juwa tatsächlich sterben sehen, weshalb er nach wie vor als vermisst gilt. Meine Mutter hat mehrmals an die Archive einer Stadt geschrieben, die heute zu Polen gehört und in der er zu Beginn des Krieges stationiert war, aber es gibt von niemandem aus dieser Division, die die Grenze bei Ausbruch des Blitzkrieges bewacht hatte, auch nur die geringste Spur. »Als hätten sie gar nicht existiert«, sagt meine Mutter bitter. »Sie hatten nicht einmal Gewehre.«

Ich begreife nicht, warum die Soldaten an der Grenze unmittelbar vor dem Großen Vaterländischen Krieg keine Gewehre hatten. Heutzutage haben sie Gewehre, in einer Zeit des fortgeschrittenen Sozialismus, wie es in unseren Lehrbüchern heißt, die jedoch weit weniger bedrohlich zu sein scheint als der Juni 1941.

»Keine Pistole, kein Gewehr, nicht einmal eine Schrotflinte«, beteuert meine Mutter. »Was konnte er schon gegen eine Panzerdivision ausrichten? In den ersten paar Minuten niedergemäht. Er hatte noch nicht mal Zeit, Angst zu bekommen.«

Der andere Bruder meiner Mutter, Sima, gehört nicht zu den Vermissten. Er starb vor den Augen der versammelten Familie an einem Granatsplitter in seiner Lunge, ein paar Monate nachdem er an seinem ersten Tag an der Front verwundet |134| worden war. »Dieser Metallsplitter führte zu einem metastatischen Abszess im Gehirn«, sagt meine Mutter unter bewusster Verwendung medizinischer Fachbegriffe, um ihre Wut über die Ärzte zu verbergen, die versäumt hatten, das Ding herauszuholen, und weil sie sich vermutlich gewünscht hätte, dass Sima in das Militärkrankenhaus an der Front gebracht worden wäre, in dem sie damals arbeitete und bestimmt nicht geruht hätte, bis auch der letzte Splitter entfernt gewesen wäre.

Bevor er an die Front ging und starb, hatte Sima an der Leningrader Kunstakademie Malerei studiert. Seine Bilder hängen an den Wänden unserer Wohnung: ein Bildnis meiner Mutter als junger Frau; ein Soldat, der einem Panzer eine Granate entgegenschleudert. Er muss, noch bevor er eingezogen wurde, damit gerechnet haben, im Krieg zu kämpfen, als er einen Soldaten vor einem bedrohlich nahenden Stahlbrocken malte, einen Soldaten wie seinen Bruder Juwa, nur mit echten Waffen ausgerüstet. Wenn ich das Porträt meiner jungen Mutter betrachte, ihre leicht zusammengekniffenen Augen und den Mund mit dem angedeuteten Lächeln, fällt mir etwas auf: Es gab, selbst während des Krieges, eine Zeit, in der meine Mutter heiter und zu Spott aufgelegt war, bevor aus ihr eine gesetzestreue Staatsbürgerin wurde, der die Ordnung ein so dringendes Bedürfnis ist.

Wann, frage ich mich, fand diese Wandlung von der Frau auf Simas Bildnis zu meiner nie lächelnden Mutter statt? War es während des Krieges, als Marina geboren wurde, oder als Marinas Vater an Tuberkulose starb? Hatte Marina eine andere Mutter erlebt, eine, die mich mit meinem Vater zum Angeln hätte gehen lassen, anstatt mich zu zwingen, das Haus anzustreichen, eine, die wegen einer Schauspielschule oder dem Erlernen der englischen Sprache nicht die Stirn runzeln würde? Die Tatsache, dass ich keine Chance hatte, diese andere Mutter kennenzulernen, |135| erscheint mir nicht fair – ein weiterer Vorteil für meine Schwester, zusätzlich zu ihrer schauspielerischen Begabung und ihrer Fähigkeit, die besten Stellen für Pilze zu finden.

Heute liegen die Überreste des Krieges verborgen in der Erde. Als mein Großvater vor zehn Jahren das erste Erdbeerbeet auf unserem Datscha-Grundstück anlegte, stieß sein Spaten beim Umgraben auf etwas Metallenes – eine etwa dreißig Zentimeter große, noch nicht gezündete Artilleriegranate, die dort seit 1944 Winterschlaf hielt. Eine

Weitere Kostenlose Bücher