![Gruenkohl und Curry]()

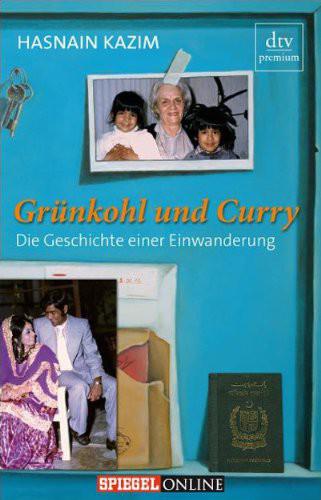

Gruenkohl und Curry

feiern und trauern und die dortigen Gepflogenheiten respektieren – aber inwieweit muss er sein eigenes Leben danach ausrichten? Was ist mit der alten Heimat, den zurückgebliebenen Verwandten, den Wurzeln?

Meine Eltern haben versucht, uns Kindern die Antworten zu geben. Wir feiern christliche Feste in Deutschland und islamische, wenn wir in Pakistan sind. Wir essen an einem Tag Grünkohl mit Pinkel, am anderen Curry. Hören Bach und

Bhangra

. Wir leben in beiden Welten, mal mehr in dieser, dann wieder mehr in jener. Wir sitzen nicht zwischen den Stühlen, sondern springen von einem Stuhl zum anderen und wieder zurück. Ich fühle mich als Deutscher. Und Europäer. Und Inder. Und Pakistaner. Und Südasiat.

Einfach ist das nicht. Wie deutsch kann man als braunes Kind in Hollern-Twielenfleth sein? Wie pakistanisch in Karatschi, wenn man nur als Kleinkind eineinhalb Jahre dort gelebt hat?

Das Dilemma, in das wir Einwandererkinder geraten, ist, dass es so viele Fragen, aber kaum Antworten gibt. Fragen, die sich den anderen Menschen nicht stellen. Die Antworten, die uns unsere Eltern geben, sind nicht unsere Antworten. Wir müssen uns neu definieren. Sicher, jeder Jugendliche muss das, aber für uns ist es viel schwieriger. Wohin gehören wir?

»Klar, du bist Deutscher, was für eine blöde Frage«, sagen meine Freunde.

Wenn es nur so einfach wäre.

In der Grundschule fragte mich mal ein Klassenkamerad: »Wenn Deutschland Fußball gegen Pakistan spielt, für wen bist du dann?« Gott sei Dank spielen Pakistaner miserabel Fußball.

Mit meiner Schwester Zahra

Ein Cousin zweiten Grades in Indien wollte vor einigen Monaten wissen: »Wenn es zum Krieg zwischen Indien und Pakistan käme, wo liegen da deine Loyalitäten?« Für uns Einwandererkinder, die wir unsere Wurzeln nicht kappen wollen, gilt: Unsere alte Heimat fordert, auch wenn wir nie dort gelebt haben, genauso unsere Loyalität wie die neue. Das ist das Problem. Wir müssen einen Spagat vollbringen: es beiden Seiten recht machen, uns selbst und anderen beweisen, wohin wir gehören. Ein Spagat, der gelingen muss, auch wenn die Beine alles andere als biegsam sind. Wenn das Kunststück gelingt, ist es eine Bereicherung: ein Leben in zwei Kulturen, mehrsprachig, weltläufig, bewundert. Wenn es scheitert, ist man arm dran: in keiner Welt zu Hause, in keiner Sprache richtig gut.

Wir hatten verdammtes Glück.

Meine Eltern kämpften, um in ihrer selbst gewählten Heimat bleiben zu dürfen. Sie lernten die Sprache, passten sich an. Sie fanden Freunde, beteiligten sich an Dorfaktivitäten, zahlten Steuern und Sozialabgaben.

»Warum beantragen Sie nicht Asyl?«, riet ihnen der schnurrbärtige Beamte Anfang 1983, als meine Mutter wieder einmal die Verlängerung ihrer Duldung beantragte.

Die Termine in der Ausländerbehörde hatten ihr immer Unbehagen bereitet, oft begleiteten sie daher Freunde. Einmal kam Otti mit, sie hatte sich schick angezogen, damit der Beamte sah, dass meine Mutter Freunde aus ordentlichen Kreisen hatte.

»Meine Güte, jetzt bringt sie schon wieder jemand anders mit«, murmelte der Beamte laut genug, als die beiden den Raum betraten. Otti war sprachlos. In diesem Moment wusste sie, dass all die Beschreibungen dieses Mannes, die sie von meinen Eltern und anderen Leuten gehört hatte, zutrafen.

An diesem Tag sprach der Beamte, anders als sonst, Englisch mit meiner Mutter.

Otti sagte ihr nach dem Termin: »Nächstes Mal solltest du wieder Deutsch mit ihm reden. Du sprichst viel besser Deutsch als er Englisch.«

Mit der Bekanntschaft von Pastor Lochte verschwand die Angst vor diesem Beamten. Meine Mutter kannte Lochte inzwischen gut genug, um zu wissen, wie der sich den Beamten vorknöpfen konnte.

Den Beamten ärgerte das wachsende Selbstbewusstsein meiner Mutter. »Glauben Sie nicht, dass sich irgendjemand über Gesetze hinwegsetzen kann! Auch Ihr Freund Lochte nicht!«, tobte er.

Lochte rief ihn ein paar Tage später an. Die Ausländerbehörde muss gebebt haben. Seit diesem Telefonat war der Beamte die Freundlichkeit in Person, wenn er meine Mutter sah.

Sie ahnte, dass sein Rat, Asyl zu beantragen, vergiftet war. Wer würde meinen Eltern nach dieser ganzen Vorgeschichte glauben, sie seien politisch Verfolgte? Sie waren in Pakistan weder unterdrückt noch misshandelt worden, ein Antrag auf Asyl wäre unehrlich gewesen. So sehr meine Mutter bereits als Jugendliche in den Westen gewollt hatte, hatte sie Pakistan Derartiges doch nicht

Weitere Kostenlose Bücher