![Hellas Channel]()

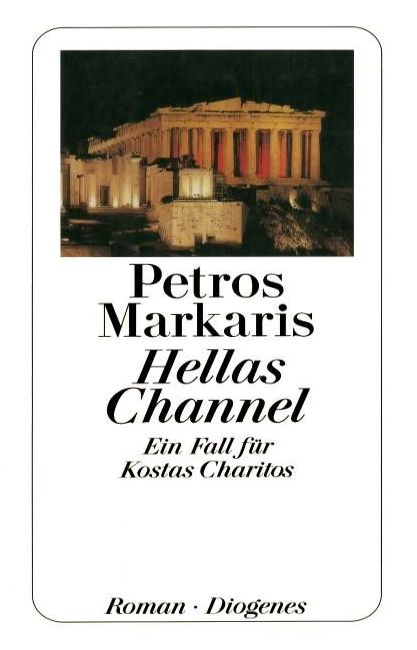

Hellas Channel

Gedanken nicht wohlfühlen. Und letztendlich würde ich dort die Zeit auf angenehme Art und Weise rumbringen. Sie behielten schließlich recht. Wir verspeisten den obligaten Truthahn, schwatzten, und gegen sieben setzte sich Rena, Michos’ Frau, in den Kopf, mir Birimba beizubringen. Meine Kenntnisse im Kartenspiel reichen gerade mal für Xeri, doch ich willigte aus Höflichkeit ein. Nach einer Weile war ich der Überzeugung, daß ich die Spielregeln beherrschte, und die beiden zogen mich bis aufs Hemd aus. Ich kehrte gegen Mitternacht nach Hause zurück und fiel erschöpft ins Bett. Sovatzis beschäftigte mich an diesem Tag keine fünf Minuten.

Am Morgen jedoch bohrte er sich beim ersten Gang zur Toilette in meine Gedanken. Ich zerbrach mir den Kopf auf der Suche nach einer bislang übersehenen Möglichkeit, ihn doch noch festzunageln. Doch da war nichts. Gut, der Handel mit den Kleinkindern war abgehakt. Ich wußte sogar, wer Chourdakis’ Stelle beim Zoll eingenommen hatte. Ein gewisser Anastasiou. Wir konnten sie alle zusammen dem Staatsanwalt vorführen. Die Chancen, daß der Staatsanwalt die Dourou offiziell wegen Anstiftung zum Mord anklagte, standen fünfzig zu fünfzig. Der Anstifter war aber nicht die Dourou, sondern Sovatzis. Und der blieb weiter auf freiem Fuß, wie auch der Mörder der beiden Journalistinnen.

Adriani hatte recht gehabt. Ich hätte alles hinschmeißen und nach Thessaloniki zu meiner Tochter fahren sollen. Gegen zwölf Uhr mittags hielt ich es nicht mehr länger aus: Ich sprang in den Mirafiori und fuhr ziellos in der Gegend umher. Ohne es zu merken, fand ich mich mit einem Mal in Rafina wieder. Ich stieg aus und spazierte die Hafenpromenade entlang. Der reinigende Seewind fuhr durch meine Gedanken, und die ganze Angelegenheit erschien mir noch undurchsichtiger. Was wollte ich bloß mit Sovatzis? Wir liefen Gefahr, daß die Dourou freikam, wenn die Aussage ihrer Haushaltshilfe das Gericht nicht überzeugte. So, wie diese Truppe organisiert war, fiel es ihnen nicht schwer, fünf Albaner aufzutreiben, die bezeugten, daß die von uns bei den ›Kleinen Füchsen‹ vorgefundenen Kinder ihre Sprößlinge waren. Die wären imstande, selbst die leiblichen Eltern aus Albanien herbeizuschaffen. Je länger ich darüber nachdachte, desto griesgrämiger wurde ich. Ich setzte mich in ein Kaffeehaus, um alle Sorgen hinter mir zu lassen. Das Stimmengewirr, das Geschrei am Kartentisch, die auf dem Tavlibrett kullernden Würfel taten mir wohl und lenkten mich ab. Seit meiner Rückkehr nach Hause gegen vier Uhr blättere ich in meinen Wörterbüchern.

Ich schwanke gerade zwischen zwei Entschlüssen – mich vor den Fernseher zu setzen oder ins Kino zu gehen –, als das Telefon läutet. Ich hebe ab und höre Sissis’ Stimme:

»Na, wie geht’s unserem Strohwitwer?«

»Prima. Ich lasse es mir gutgehen.«

Er lacht auf. »So ist es immer am Anfang. Du bringst dich selbst zu der Überzeugung, daß alleine alles viel besser läuft. Du hast deine Ruhe, legst niemandem gegenüber Rechenschaft ab. Bald jedoch beginnt dich die Einsamkeit zu wurmen, und du verfällst in Trübsinn. Nimm mich zum Beispiel, ich bin nach so vielen Jahren ein Spezialist auf diesem Gebiet.«

Ich entgegne nichts, da ich nicht zugeben möchte, daß er recht hat.

»Ich habe gestern ein Zicklein ins Rohr geschoben, doch ich konnte es alleine nicht ganz aufessen. Kommst du her, damit wir ihm gemeinsam zu Leibe rücken?«

Diese Einladung trifft mich aus heiterem Himmel, und ich weiß nicht, was ich ihm antworten soll. Na schön, wir sind Bekannte, dann und wann helfen wir einander aus, doch so nahe stehen wir uns schließlich auch wieder nicht, daß wir uns an einen Tisch setzen und aus derselben Schüssel essen. Ich bin schon drauf und dran, ihm abzusagen, als mir mit einem Schlag bewußt wird, wie schwer ihm diese Einladung über die Lippen gekommen sein muß. Wie schwer es ihm gefallen sein muß, einen – wenn auch nicht ganz unsympathischen – Bullen an seinen Tisch zu bitten.

»In Ordnung, ich komme«, sage ich.

»Wie lang brauchst du?«

»In einer Stunde bin ich bei dir.«

»Ich hab noch eine Überraschung für dich«, sagt er. »So etwas wie ein Geschenk.« Und er legt schnell auf.

Die Straßen sind leer, und ich erreiche die Hekabe-Straße eine Viertelstunde früher als angekündigt. Er wartet bereits an der Tür auf mich. Er läßt mich gar nicht erst aussteigen, sondern kommt auf den Wagen zu und setzt sich auf den

Weitere Kostenlose Bücher