![Herr der Finsternis]()

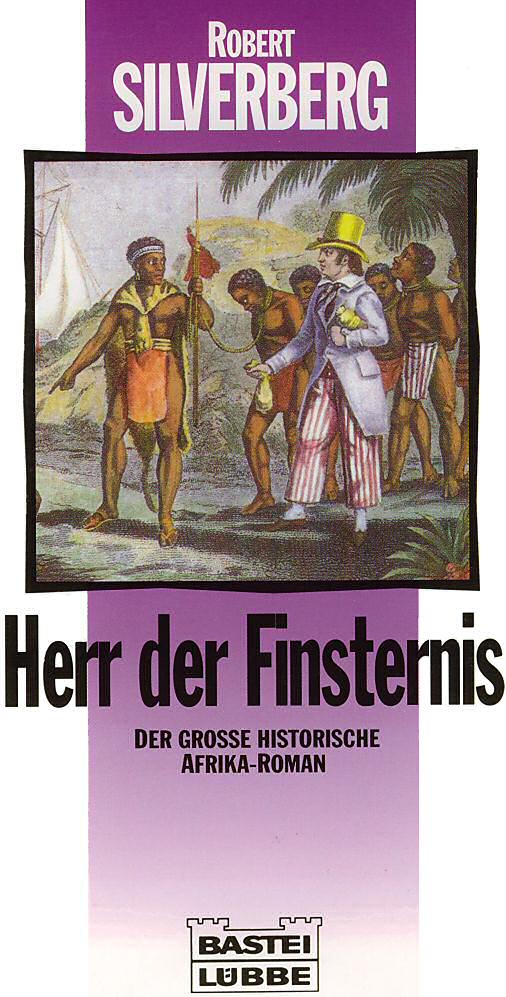

Herr der Finsternis

wurde meine gelassene Trance gebrochen, und ich verspürte eine Trockenheit in meiner Kehle, und mein Herz wurde wie von einer geheimen Hand in meiner Brust zusammengedrückt.

Wir schritten durch eine lange Halle, die mit schweren Tapisserien behangen war, und in einen kleinen Salon, in dem mich Doña Teresa einst mit Süßigkeiten von einem kleinen Tablett gefüttert hatte. Eine Frau von größter Erhabenheit und Schönheit stand dort. Sie trug ein langes, schwarzes Gewand aus venezianischer Seide und eine dreifach gelegte Kette aus leuchtenden Perlen, die von tiefblauer Farbe waren, wobei keine zwei die gleiche Form hatten, und in ihren Ohren waren breite Ringe aus Gold, in die große Smaragde eingelassen waren. So verschwenderisch war ihre Aufmachung, daß deren Glanz ihre Gesichtszüge beinahe überstrahlte, und ich erkannte sie nur allmählich, obwohl es natürlich Doña Teresa war, die ich dort sah.

»Ihr könnt gehen«, sagte sie.

Ihre Stimme war kühl und wohlabgewogen, die Stimme eines Menschen, der zu befehlen gewohnt war. Sie gab sich wie eine Königin.

Ich dachte an die Zeit vor sechs Jahren zurück und noch mehr daran, wie ich sie zum letzten Mal gesehen hatte, als sie sich fast nackt in meiner Hütte zusammenkauerte, vor Schweiß glänzend und wild wie ein erzürntes Tier, ihre Kleidung zerfetzt und rote Kratzer überall auf ihrer Haut, und wie sich ihre Brüste vor Raserei und Zorn hoben und senkten. Und dann blitzten die Gedanken an eine frühere und glücklichere Zeit in meinem Verstand auf, als ich neu in Angola war und mich kaum von meinem Masanganu-Fieber erholt hatte und sie in meinem Kerker ihr Gewand beiseite schob, mir ihre braunen Brustwarzen zeigte und ihre Schenkel um meinen Körper schlang.

Sie war damals bloße achtzehn gewesen, geheimnisvoll und selbstsicher. Doch dies war zehn Jahre her, oder noch ein wenig mehr, und sie war zu einer königlichen Erscheinung von gar erstaunlicher Stärke gereift. Und doch war sie immer noch wunderschön, sogar noch schöner, als sie es damals gewesen war, und ich hätte über die Vollkommenheit ihres Gesichts und Körpers vor Schmerz weinen können.

Ich nehme an, ich hätte sie fürchten sollen. Denn bei unserer letzten Begegnung vor diesen sechs Jahren hatte sie sich als wahre Hexe erwiesen, als dunkle Zauberin, als überaus boshafte Frau: Eigenschaften, die ich von Anfang an in ihr gesehen hatte, die den Gipfel ihrer verbitterten Kraft jedoch erreichten, als sie sich mit Matamba gemessen hatte. Sie war ein großartiges Geschöpf: und doch war sie eine Art Ungetüm.

So seltsam es Euch anmuten mag, ich fürchtete sie nicht.

Lag es daran, daß die Furcht unter der heißen Sonne von Masanganu aus meiner Seele gebrannt worden war? Oder daß ich ihre Macht über mich gebrochen hatte, als ich ihr kleines Idol in das Wasser des Flusses geschleudert hatte? Oder war es nur, weil ich wußte, daß sie mir kein weiteres Leid antun konnte, da ich überhaupt nichts mehr zu verlieren hatte? Vielleicht war das letztere der Kernpunkt. Was es auch sein mochte, ich trat ihr sehr kühl entgegen, und mein Herz schlug nicht schneller als sonst auch. Ich brachte ihr Zorn entgegen – aye, einen alles übertreffenden Zorn! –, verspürte aber nicht die geringste Furcht.

Wir standen uns gegenüber, mit einem schweren, geschliffenen Bronzetisch zwischen uns, und sie betrachtete mich, als sei ich irgendeine seltene Rarität aus den Schatzkammern von Byzanz.

Dann sagte sie: »Ich hatte gefürchtet, dein Haar sei weiß geworden. Es erfreut mich sehr, daß es noch golden ist.«

»Ich bin innerlich weißhaarig, Doña Teresa.«

»Fürwahr? Wie alt bist du nun, Andres?«

»Ich glaube, ich werde dieses Jahr zweiundvierzig.«

»Ja, sehr alt. Dreh dich um. Laß mich dich von allen Seiten sehen.«

Ich gehorchte und drehte mich, als führe ich ihr einen neuen Mantel vor oder schmucke Beinkleider. Denn ich wagte es nicht, die engen Zügel, an die ich mich genommen hatte, zu lockern und in die Nähe meiner wahren Empfindungen zu kommen, weil ich mich sonst womöglich auf sie geworfen und sie zu Tode gewürgt hätte.

»Du siehst noch stark und lebensvoll aus, Andres«, sagte sie.

»Aye. Die Sklaverei bekommt mir gut.«

»Dann war es für dich Sklaverei?«

»Sechs Jahre in Masanganu, Doña Teresa«, sagte ich überaus ruhig. »Dieser Ort ist keiner, den man zu seinem Vergnügen aufsucht. Und dann habe ich einige Tage zu Fuß die Wildnis durchquert und danach mehrere Monate

Weitere Kostenlose Bücher