![Herr der Finsternis]()

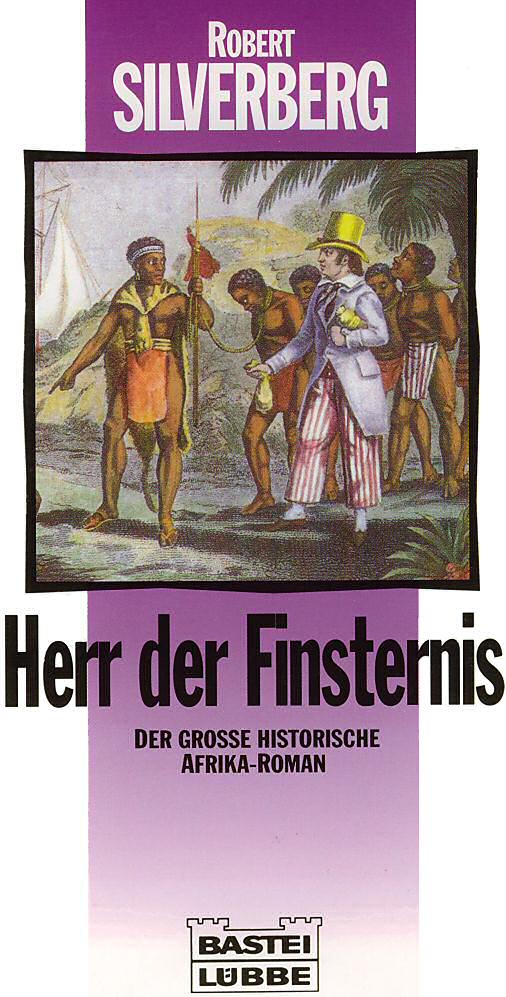

Herr der Finsternis

wirbelte wie ein erzürntes Coccodrillo zu mir herum und keuchte und entblößte die Zähne. »Was, willst du mir sagen, was zu tun ist?«

»Unsere Männer waren bereit, doch wir haben die Zügel schleifen lassen«, erwiderte ich. »Sicherlich brauchen wir eine Weile, um wieder kampfesbereit zu sein.«

»Wir müssen kämpfen«, sagte er. »Ich fühle, wie die Ereignisse auf mich herabstürzen. Wenn wir nicht am nächsten Tag den Krieg gegen São Paulo de Luanda beginnen, werden wir unseren Schwung völlig verlieren. Heute feiern wir; morgen brechen wir auf. Ich gebe den Befehl allgemein bekannt.«

»Der Mond…«

»Der Mond wird sich zu unseren Gunsten wenden«, sagte er.

Ich wagte nicht, ihm weiter zu widersprechen.

Dies war die Zeit, ihm zu sagen, daß eine portugiesische Streitmacht nicht weit entfernt war und daß wir sie in unsere Überlegungen einbeziehen mußten. Doch etwas hielt mich davon ab, ihn in diesem Augenblick darüber zu informieren, und im nächsten verdrängte ich diese Nachricht völlig aus meinem Verstand, als er sagte: »Und heute abend werden wir uns auch mit der Portugiesin befassen. Ich gebe dir Erlaubnis, dich von ihr zu verabschieden, wenn du das willst.«

Dies traf mich sehr hart, denn in den letzten Tagen hatte es den Anschein gehabt, daß Calandola Doña Teresa unter dem Druck der Umstände völlig vergessen hatte oder nicht mehr darauf bestand, ihr Leben zu nehmen. Die Macht seiner Worte mußte sich überaus verräterisch auf meinem Antlitz gezeigt haben, denn er bemerkte meinen Blick und sagte etwas sanfter: »Sie muß sterben, Andubatil. Es gibt keinen anderen Weg. Hast du dich noch nicht damit abgefunden?«

»Diese Frau ist mir sehr teuer.«

»Ah, doch sie ist eine Verräterin und hat ihren Verrat gestanden. Ich kann sie nicht leben lassen, oder es würde das Ende meiner Herrschaft bedeuten. Kinguri schreit nach ihrem Blut.«

»Und wer ist hier der Herr, Kinguri oder Calandola?«

»Calandola ist der Herr!« bellte er. »Calandola wird sie töten lassen! Und gib acht, Andubatil, daß er nicht auch dein Leben nimmt, wenn nicht wegen eines Verrats, dann wegen einer Beleidigung!«

»Ich hatte keine Beleidigung beabsichtigt, mein Herr. Erkennst du an meinen Worten, wie sehr ich es bedauere, daß sie getötet wird?«

»Sie muß sterben«, sagte er etwas ruhiger, obwohl ich wußte, daß ich ihn tief getroffen hatte und er mir nicht so bald vergeben würde. »Sprich keine weiteren Torheiten, Andubatil. Geh zu ihr, fordere sie auf, sich mit ihrem Schicksal abzufinden, tröste sie, nimm, welchen Trost du selbst bekommen kannst; denn es ist beschlossene Sache.«

»Man kann sie nicht verschonen?«

»Nein.«

»Dann werde ich zu ihr gehen«, sagte ich.

Und als wir uns trennten, rief er mir nach: »Andubatil! Versuche keinen verzweifelten Verrat, wenn du bei ihr bist. Ich bitte dich, unternimm nichts Törichtes. Es würde mich zutiefst betrüben, sehen zu müssen, wie du auf dem Fest neben ihr getötet wirst.«

»Ich werde nicht ungestüm sein, o Imbe-Jaqqa«, erwiderte ich, obwohl er direkt in mein Herz geschaut hatte.

Ich ging sofort zu dem Ort, an dem Doña Teresa gefangengehalten wurde; und da die Wachen wußten, daß es Calandolas Wille war, ließen sie mich ihren Käfig betreten. So wurde unsere erste Begegnung nun umgekehrt; nun war sie die Gefangene und ich der Besucher, während es nach meinem Eintreffen in diesem Land im Presidio von São Paulo de Luanda genau anders herum gewesen war.

Ihre Gefangenschaft hatte tiefe Spuren hinterlassen. Sie hatten sie nicht verhungern lassen, denn ich sah Wasser und Nahrung in ihrem Käfig; doch sie mußte nur wenig davon gegessen haben, und sie war abgemagert, als würde die Flamme in ihr nur niedrig brennen. Ihre Kleidung, die zuvor schon in Fetzen und Lumpen gewesen war, war nun locker und verdreckt, und sie machte keine Anstalten, sie zu ordnen, so daß Brüste und Bauch unbedeckt waren, und ihre Haut erschien mir eingefallen, ihre Haltung schwach, Edelmut und Schönheit schwindend. Als ich eintrat, saß sie über einem kleinen Ding aus Zweigen und Stroh gebückt und murmelte ihm Worte zu, und dann blickte sie beunruhigt auf und verbarg es hinter ihrem Rücken.

»Was ist das, Teresa?« fragte ich.

»Es ist nichts, Andres.«

»Zeige es mir.«

Sie schüttelte den Kopf; und als ich danach griff, zischte sie wie eine wütende Katze und wich vor mir zurück in eine Ecke des Käfigs.

»Es ist ein Idol, nicht wahr?« fragte ich.

Weitere Kostenlose Bücher