![Hexer-Edition 14: Necron - Legende des Bösen]()

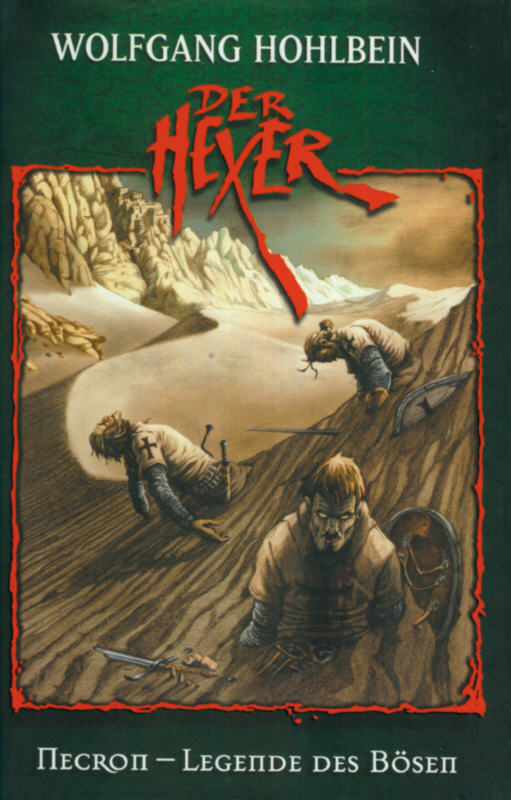

Hexer-Edition 14: Necron - Legende des Bösen

lag. Necron, der neben Priscylla stand, die Hand in einer fast väterlichen Geste auf ihre Schulter gelegt.

Aber das war nicht das Entsetzlichste gewesen. Ich hätte es ertragen, wäre es nur das.

Ich hätte es auch noch ertragen, Priscylla in diesem wahnsinnig machenden Buch lesen und dabei grässliche, Stimmband verdrehende Worte flüstern zu hören, denn ich hätte mir immer noch einreden können, dass es letztlich Necrons Magie war, die ihren Willen beherrschte.

All das hätte ich ertragen können.

Aber ich hatte noch mehr gesehen.

Ein Netz normalerweise unsichtbarer schwarzer Energielinien, das aus Boden, Decke und Wänden der kleinen Kammer drang und an einer Stelle dicht unter Priscyllas Herzen in ihren Körper eindrang!!!

Die Spitze der entsetzlichen Kolonne lebender Toter war noch eine gute Meile entfernt, aber die klare Luft über der Wüste ließ den Eindruck entstehen, es wären nur mehr wenige Dutzend Schritte. Jetzt, als es vollends hell geworden war, war es wirklich heiß und die Luft flimmerte wie durchsichtiges Wasser, was den taumelnden Gang der Untoten noch schlimmer aussehen ließ. Ein Geruch wie nach heißem Stein wehte aus der Wüste herüber, aber in van Veldens Phantasie wurde er zum Gestank verwesenden menschlichen Fleisches, so, wie das Raunen und Wispern des Windes in seinen Ohren zu schrecklichen, feuchten Schritten wurde. Es kostete ihn all seine Kraft, die Vorstellung abzuschütteln und sich auf die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren.

»Irgendetwas stimmt nicht«, murmelte de la Croix neben ihm.

Van Velden riss sich mühsam von dem entsetzlichen Anblick los und blickte zu dem schwarzhaarigen Storm-Master des Templer-Ordens hinüber. Sie standen auf zwei dicht nebeneinander liegenden Felsbuckeln im Schatten des Berges. Wie zwei Feldherren, dachte er spöttisch, die ihre Heere beobachteten.

Aber so falsch war dieser Vergleich nicht einmal. Nur dass ihre Armeen unsichtbar waren und die Schlacht, in die sie sie schickten, nahezu lautlos.

»Was meinst du?«, fragte er mit einiger Verspätung.

De la Croix antwortete nicht sofort, sondern hob stattdessen in einer hilflosen Geste die Schultern und blickte einen Moment aus zusammengekniffenen Augen zur Burg hinauf, die wie eine hässliche Stachelkrone auf dem Berg hockte. Auch das war etwas, was keiner von ihnen verstand – ganz gleich, von wo aus, und ganz gleich, aus welchem Blickwinkel: Necrons Burg war immer zu sehen.

Aber vielleicht war es auch umgekehrt.

Vielleicht gab es nirgendwo einen Punkt, der von der Burg aus nicht zu überblicken war. Er schauderte. Trotz der erdrückenden Hitze, die der Tag gebracht hatte, fror er mit einem Male.

»Wahrscheinlich ist es nichts«, antwortete de la Croix. »Wahrscheinlich macht mich nur dieser verfluchte Berg nervös.«

Van Velden nickte. »Lass uns anfangen«, sagte er. Eine Sekunde lang blickten die beiden ungleichen Männer sich noch an, dann wandten sie sich um und sahen in die Wüste hinaus, dem allmählich näher rückenden Heer der lebenden Toten entgegen.

Ganz langsam hoben Nies van Velden und André de la Croix die Hände, bis sie in einer fast absurden Haltung dastanden, mit ausgestreckten Armen, weit gespreizten Händen, die Augen geschlossen und jeden Muskel im Körper verkrampft. Ein Ausdruck höchster Konzentration erschien auf ihren Gesichtern. Ihre Lippen begannen Worte zu murmeln, die nur sie kannten und nur sie kennen durften, und ihrer beider Geist tat Dinge dazu, die unaussprechlich waren.

Nichts geschah.

Der Wind heulte weiter, die Sonne brannte unverändert vom Himmel und das Heer der lebendigen Toten kam näher. Vielleicht nahm der Wind ein bisschen zu, aber wenn, dann bemerkten es die Kreaturen nicht einmal, denn das, was anstelle eines Bewusstseins in ihren Schädeln war, hatte nur Platz für wenige, grausame Gedanken. Sie waren tot und sie waren gerufen worden, um ihrerseits zu töten.

Keinem von ihnen fiel auf, dass sich das Heulen des Windes ein wenig änderte. Dass die Wüste mit einem Male auf schwer in Worte zu fassende Weise anders war.

Dann stolperte der Mann an der Spitze. Sein Fuß, zu einem mühsam schleppenden Schritt erhoben, senkte sich wieder auf den Sand, aber er fand plötzlich keinen Widerstand mehr, sondern sank weiter ein, versank wie in körnig geronnenem Wasser bis über die Knöchel, die Wade, schließlich bis ans Knie. Der Templer fiel nach vorne, mit beiden Händen Halt suchend, aber auch seine Arme versanken. Der Sand

Weitere Kostenlose Bücher