![Himmelsfern]()

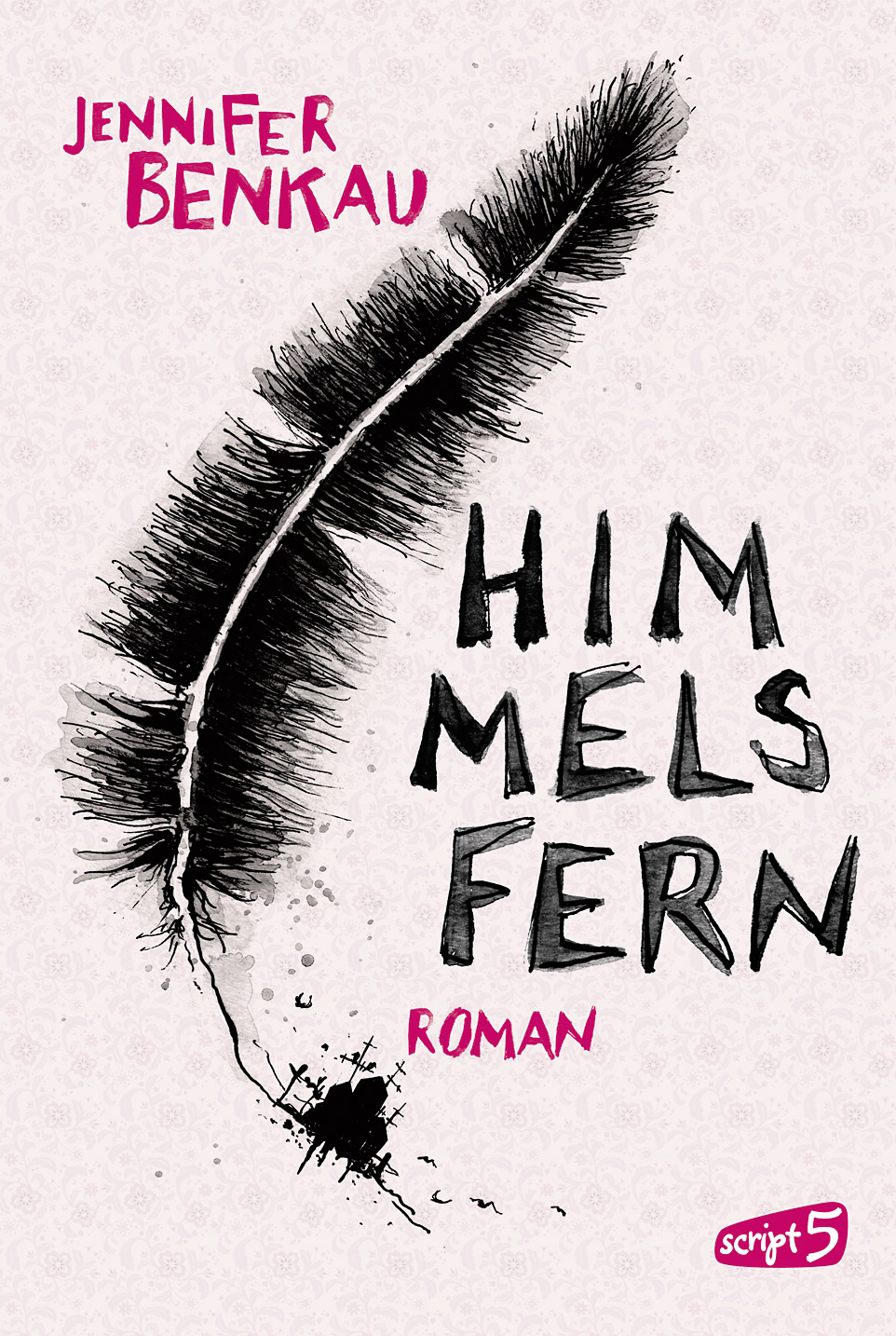

Himmelsfern

Schlimmste. Tatsächlich gab sie sich nicht damit zufrieden, Marlon anzustarren, sondern wollte ihm gleich mitten ins Gesicht grapschen, als wäre er ein pummeliger, nach Wangenkniffen plärrender Säugling. Das ging zu weit, mochte sie auch so alt sein wie Methusalem und so senil wie dessen GroÃvater.

»Frau Schröder, Ihr Sex-Appeal ist überwältigend, aber das ist mein Freund.« Ich zwinkerte ihr zu und sie wedelte mit der Hand, als hätte sie sich die Finger verbrannt. Unverständliche Laute krächzend, watschelte sie davon, jedoch nicht, ohne Marlons Kehrseite noch einmal genau in Augenschein zu nehmen. Wir lachten uns an, dann bollerte ich kräftig an Omas Tür, bevor ich öffnete. Wie immer dauerte es einen Moment, ehe ich sie im Halbdunkel ihres Zimmers ausmachen konnte.

»Nanu, Noa. Du klopfst ja schon an wie dein Vater. Man könnte glatt meinen â« Was sich dann in ihrem Gesicht abspielte, lässt sich am besten mit dem berühmten Gemälde Der Schrei von Edvard Munch beschreiben. Kein Laut entkam ihren Lippen. Das war auch gar nicht nötig, ihr Grauen war auch so spürbar. Selbst die starre Seite ihres Gesichts verzog sich vor Entsetzen.

»Oma!« Ich rannte zu ihr, schlug im Vorbeilaufen auf den roten Notrufknopf. Die Papiertüte mit den Cheeseburgern fiel zu Boden. Für ihr Verhalten konnte es nur einen Grund geben: ein weiterer Schlaganfall. »Oma, bitte sag etwas!« Mit bebenden Händen berührte ich ihre Schultern, ihre Wangen, strich ihr das verwitterte Haar zurück. Wo blieb nur die Pflegerin?

Oma stöhnte etwas, zuerst konnte ich es nicht verstehen, doch dann ergaben die matschigen Laute Sinn und wurden zu Worten. »Der Mann! Schick ihn weg, Noa! Er ist einer von denen! Er ist gefährlich!«

»Ganz ruhig, Oma, es ist alles in Ordnung.«

»Nein!« Ihre Hand ruckte hoch und zeigte an mir vorbei in Richtung Tür. »Einer von denen, Noa.«

Mein Blick folgte ihrer verkrampften Faust. Marlon stand bleich auf der Türschwelle, eine Hand am Rahmen abgestützt.

»Das ist nur ein Freund, Oma. Es ist alles in Ordnung, kein Grund â«

»Nein, nicht dein Freund!«, keuchte sie. Ich glaubte, ihr Herz pumpen zu hören. Ihr Atem ging stoÃweise.

Als endlich eine Pflegerin hereinstürzte und mir die Verantwortung abnahm, indem sie mich beiseiteschob, hätte ich am liebsten vor Erleichterung geweint.

»Geh bitte nach drauÃen«, wies sie mich an, hielt mit der einen Hand eine kleine Lampe vor die Augen meiner GroÃmutter und betätigte mit der anderen einen Knopf an der Sprechanlage. »Wir brauchen sofort einen Arzt für Frau Grau.« Sie sagte noch mehr, doch mich erreichte nur die Bitte, den Raum zu verlassen. Ich kam ihr sofort nach. Ich wusste nicht, wohin, war schockiert und schämte mich zugleich, weil ich gar nicht bei Oma bleiben wollte, sondern froh war, weggeschickt zu werden. Ich wollte sie nicht sterben sehen. Alles. Nur das nicht.

Marlon umfasste sachte meine Schulter, als ich aus dem Zimmer schwankte. Auch er redete, ohne dass ich ihn verstand. Im Gegensatz zu der Altenpflegerin sprach er nicht ruhig, sondern hastig, und stockte immer wieder. Bei vielen Worten musste er mehrmals ansetzen. Er brachte mich zu einem Stuhl und drückte mich auf die Sitzfläche. Nachdem ich immer wieder aufsprang, setzte er sich schlieÃlich hin und zog mich auf seinen SchoÃ. Ich spürte, wie seine Brust sich an meiner Schulter heftig hob und senkte. Spürte, wie hart und unnachgiebig er seine Arme um meinen Körper schlang und dass er mir so Halt gab. Sein Atem fing sich in meinem Haar, berührte warm mein Ohr. Mein Shirt juckte am Hals, weil der Kragen feucht war. Ich weinte, ohne mich erinnern zu können, wann ich damit angefangen hatte. Irgendwer brachte mir ein Glas kaltes Mineralwasser, an dem ich mich festhalten konnte. Und dann fing ich mich wieder, fand in dem Wirrwarr in meinem Inneren erste Gedankenfetzen, konnte sie miteinander verbinden und zu Ende denken. Würde Oma sterben?

Natürlich würde sie das irgendwann, so wie jeder andere auch. Aber doch um Gottes willen nicht hier und heute. Oder?

»Alles in Ordnung«, flüsterte Marlon. Ich wusste nicht, ob es als Frage oder Aussage gemeint war, ich nickte einfach.

Die Pflegerin kam zu uns. Sie reichte mir ein Papiertaschentuch, kniete sich vor mich und legte mir eine Hand aufs Bein,

Weitere Kostenlose Bücher