![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()

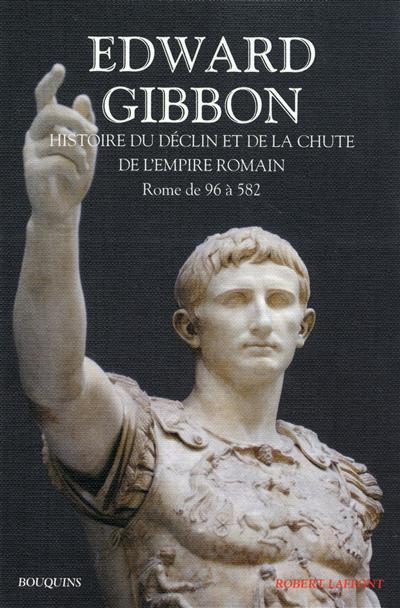

Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

l’air de la liberté, de la littérature et du paganisme [2575] . Les sophistes,

que son goût et sa libéralité attirèrent en foule, avaient établi une alliance

rigoureuse entre la littérature et la religion de la Grèce ; et, au lieu

d’admirer les poésies d’Homère -comme les productions originales du génie d’un

homme, ils les attribuaient sérieusement a l’inspiration céleste d’Apollon et

des Muses. L’image des divinités de l’Olympe, telles que nous les a peintes le

poète immortel, produit une impression profonde sur les esprits les moins

portés à la crédulité de la superstition : notre familiarité avec leurs noms et

leurs caractères, avec leurs formes et leurs attributs, semble donner une

existence réelle à ces êtres chimériques, et l’enchantement qu’ils nous causent

fait pour quelques moments consentir notre imagination à celles de ces fables

qui répugnent le plus à notre raison et à notre expérience. Au siècle de

Julien, tout concourait à prolonger et à fortifier l’illusion ; les magnifiques

temples de la Grèce et de l’Asie, les chefs d’œuvre des peintres et des

statuaires, qui avaient rendu sur la toile ou sur le marbre les divines

conceptions du poète, la pompe des fêtes et des sacrifices, les artifices des

devins, souvent couronnés par le succès ; les traditions populaires des oracles

et des prodiges, et l’habitude des peuples ; qui remontait à une antiquité de

deux mille ans. Les prétentions modérées des polythéistes excusaient à quelques

égards la faiblesse de leur système [2576] ; et la dévotion des païens n’était pas incompatible avec le scepticisme le

plus licencieux. Au lieu de former un système régulier et indivisible, qui

subjuguât toutes les facultés. de l’esprit, la mythologie des Grecs était

composée d’une foule d’idées peu- dépendantes les unes des autres et flexibles

en différents sens, et l’adorateur des dieux fixait lui-même le degré et la

mesure de sa foi. Le symbole qu’adopta Julien lui laissait beaucoup de liberté

; et, par une étrange contradiction, il dédaignait le joui ; salutaire de

l’Évangile, tandis qu’il faisait le sacrifice volontaire de sa raison sur les

autels d’Apollon et de Jupiter. Un de ses discours est consacré à l’honneur de

Cybèle, la mère des dieux, qui exigeait de ses prêtres efféminés le sacrifice

sanglant que l’insensé Atys ne craignit pas de lui offrir. Le pieux empereur

raconte sans rougir, ou sans sourire, le voyage de la déesse deys côtes de

Pergame à l’embouchure du Tibre ; et ce miracle singulier, qui convainquit le

sénat et le peuple de Rome que le morceau d’argile apporté par leurs ambassadeurs

était doute de vie, de sentiment et d’une puissance divine [2577] . Il en appelle

aux monuments publics de la capitale sur la vérité de ce prodige, et il censure

avec quelque aigreur le goût faux et dépravé de ces hommes qui ridiculisaient

avec irrévérence les traditions sacrées de leurs ancêtres [2578] .

Mais le philosophe dévot, qui adoptait sincèrement et qui

encourageait avec chaleur la superstition du peuple, se réservait le privilège

d’une libre interprétation ; et, du pied des autels, il se retirait en silence

dans le sanctuaire du temple. L’extravagance de la mythologie grecque disait

hautement et clairement, au pieux scrutateur de ses mystères, qu’au lieu de se

scandaliser ou de se contenter du sens littéral ; il devait chercher avec soin

cette sagesse cachée que la prudence des anciens avait couverte du masque de la

folie et de la fable [2579] .

Les philosophes de l’école de Platon, Plotin, Porphyre et le divin Jamblique [2580] , étaient

admirés comme les plus habiles maîtres de cette science d’allégories, qui voulait

adoucir et accorder les traits difformes du paganisme. Julien lui-même, guidé

dans ses recherches mystérieuses par Ædèse, vénérable successeur de Jamblique,

aspirait à la possession d’un trésor que, si nous en croyons ses sermons

solennels, il estimait plus que l’empire du monde [2581] . C’était un

trésor qui, en effet, tirait sa valeur de l’opinion ; et quiconque se flattait

d’avoir séparé ce métal précieux des matières grossières qui l’environnaient,

s’arrogeait le droit de lui donner la forme et le nom les plus propres à

flatter son imagination. Porphyre avait déjà expliqué la fable d’Atys et de

Cybèle ; mais ses travaux ne firent qu’exciter le

Weitere Kostenlose Bücher