![Ich habe einen Namen: Roman]()

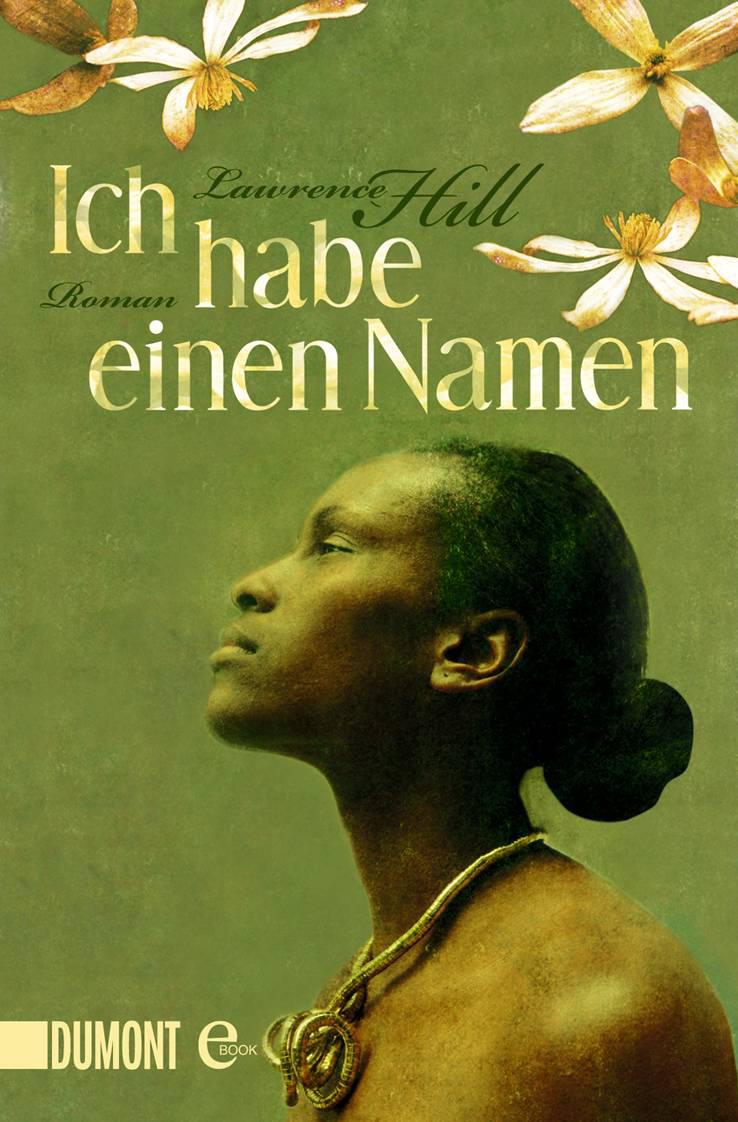

Ich habe einen Namen: Roman

zu dem Augenblick,

da ich mich zum letzten Mal aus Mrs Lindos Schlafzimmer entschuldigt hatte,

hätte ich mir nie vorstellen können, einmal den Tod eines weißen Menschen zu

beklagen. Niemals hätte ich gedacht, dass mein Innerstes für einen oder eine

von ihnen bluten könnte.

Solomon Lindo hatte

eine Woche lang jeden Tag Leute aus der Synagoge im Haus, und noch einen

weiteren Monat bekam er fast täglich Besuch. Frauen aus seiner Gemeinde

brachten jede Art von Essen, und seine Schwester, eine kleine, strenge Frau

namens Leah, die sich durch meine bloße Anwesenheit beleidigt zu fühlen schien,

patrouillierte immer wieder durch das Haus.

Ein paar Wochen nach

Mrs Lindos Tod waren Mr Lindo und ich unversehens einen seltenen Augenblick

allein miteinander. »All diese Leute immer«, sagte er. »Es erdrückt einen.«

Aber wenigstens hatte

er diese Menschen, mit denen er sein Brot teilen und weinen konnte. Ich hatte

niemanden.

Die Leute in

Charles Town machten harte Zeiten durch. Münzen waren seltener denn je zu

bekommen, und die englische Regierung hatte ein Gesetz erlassen, das den

Gebrauch von Papiergeld in Süd-Carolina verbot. Die Menschen waren so wütend

darüber, wie die Engländer den Handel und Verkauf von Tee kontrollierten, dass

sie große Mengen auf den Docks von Charles Town verrotten ließen und sich

weigerten, überhaupt noch Tee zu trinken. Lindo und seine Freunde gaben den

Engländern die Schuld an ihren Problemen und warnten vor einem Krieg, wenn sich

die Lage nicht verbesserte. Lindo hatte mir erklärt, dass der Indigo aus

Carolina kaum noch die Hälfte des Preises erzielte, der für guatemaltekischen

Indigo und den aus der französischen Karibik bezahlt wurde. Die

Plantagenbesitzer, sagte er, überlegten, ob sie nicht andere Dinge anbauen

sollten. Und um das alles noch zu verschlimmern, hielten Fieber, Syphilis und

Pocken die Menschen in ständiger Angst und Aufregung. Charles Towner fürchteten

sich oft davor, anderen die Hand zu geben oder auch nur das Haus zu verlassen,

und um die Ausbreitung weiterer Krankheiten zu verhindern, verwehrte die

Stadtverwaltung eine Zeit lang sogar Sklavenschiffen die Landung auf Sullivan’s

Island.

Im Januar 1775, einige

Monate nach der Pockenepidemie, erklärte mir Solomon Lindo, dass er für einen

Monat geschäftlich nach New York City müsse, wo er die Engländer davon zu

überzeugen hoffe, die Exportprämien für Indigo aus Carolina festzuschreiben. Er

sagte, der Schlamm zum Färben verkaufe sich international so schlecht, dass die

Produktion in Carolina zum Stillstand kommen könne, sollten die englischen

Subventionen reduziert oder ganz abgeschafft werden.

Lindo reiste ab, und

seine Schwester Leah zog ins Haus. Aber sie aß allein und kümmerte sich nicht

darum, dass auch ich etwas bekam.

»Es gibt nichts zu

essen«, sagte ich am Tag, nachdem Lindo abgesegelt war, zu ihr.

»Arbeitest du nicht?«,

sagte sie.

»Doch.«

»Dann kannst du dich

auch selbst verpflegen. Ich werde weder Zeit noch Geld für dich verschwenden,

und wenn ich es mitentscheiden kann, wird auch mein Bruder nichts mehr für dich

tun.«

Als ich später ins Haus

wollte, um ein paar der Bücher zu holen, die Mrs Lindo hinterlassen hatte,

weigerte sich Lindos Schwester, mir die Tür aufzuschließen. Ohne etwas zu lesen

und zu essen, wanderte ich täglich durch die Straßen und bettelte Frauen, die

ich auf dem Markt kennengelernt hatte, um Obst, Erdnüsse und etwas Fleisch an.

Abends kaufte ich manchmal etwas gegrillten Fisch, der hinter einem der

Gasthäuser verkauft wurde, wo weiße Männer nach Mulattinnen suchten.

Es war fast unmöglich,

noch an Münzen zu kommen, und auf den Märkten gab es selbst die kleinsten Dinge

nur noch im Tauschhandel. Ich dachte verzagt an die Lektionen, die Lindo mir

vor Jahren erteilt hatte. Wie sich herausstellte, hatte ich recht gehabt.

Hühner waren verlässlicher als Silber. Ich selbst bekam nur selten welche und

tauschte alles ein, was ich von den Juden und Anglikanern bekam, wenn ich ihnen

oder ihren Sklavinnen Hebammendienste leistete.

Einige der Mütter

bezahlten mich mit kleinen Mengen Rum, und eine reiche Frau gab mir eine Kiste

mit fünfzig Glasfläschchen. Erst fühlte ich mich betrogen. Was sollte ich mit

einer Kiste leerer Flaschen anfangen? Aber als ich sie mir zu Hause näher

ansah, stellte ich fest, dass das Glas von ganz außerordentlicher Schönheit

war, eingefärbt mit herrlichen blauen Farbwirbeln. Die winzigen Flaschen

fassten

Weitere Kostenlose Bücher