![Insel hinter dem Regenbogen (German Edition)]()

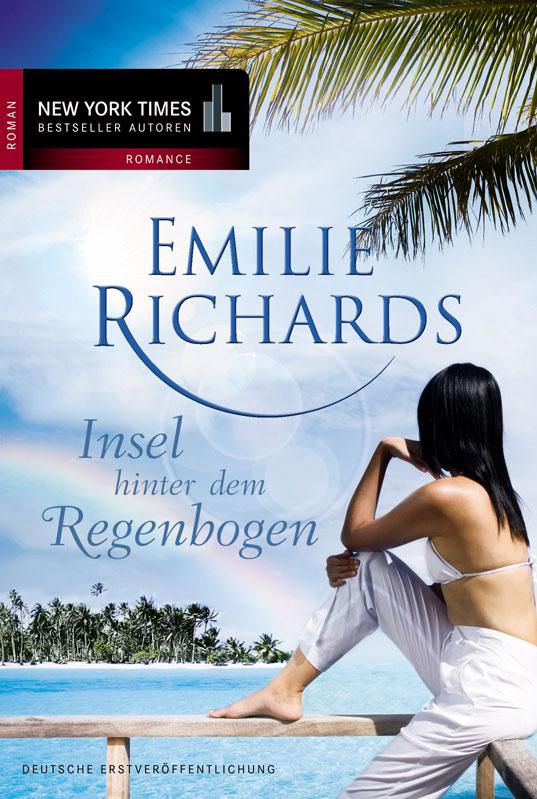

Insel hinter dem Regenbogen (German Edition)

indem sie amerikanische Rezepte ausprobierte.

Rishi zog sich wie immer an der Tür die Sandalen aus. „Ich bin zu Hause, Janya.“ Jeden Abend sagte er diese Worte, als hätte er Angst, sie könnte nicht bemerken, dass er nach Hause gekommen war.

Sie begrüßte ihn, und er schlang auf eine sehr amerikanische Art und Weise seine Arme um sie. Sie stand nahe bei ihm, zwar nicht entspannt, aber sie wich auch nicht zurück.

„Erzähl mir von deinem Tag“, sagte Rishi und hielt sie immer noch in seinen Armen.

„Nach dem Gebet.“

Janyas Großeltern waren gläubige und traditionelle Hindus gewesen. Von ihnen hatte sie die Rituale, die Andacht und die Gebete, die Feste und die Rollen der vielen Gottheiten gelernt, die die Seiten des einen wahren Gottes darstellten. Ihre Eltern bezeichneten sich als kulturelle Hindus, die an vielen Traditionen festhielten, einige Ansichten akzeptierten, aber sie nicht zu verbissen sahen.

Janya war eher ein Freigeist. Sie war von katholischen Nonnen erzogen worden, und ihre Eltern hatten sie nie entmutigt, sich auch mit Klassenkameraden mit buddhistischem oder muslimischem Hintergrund anzufreunden. Daher hatte sie gelernt, die Gemeinsamkeiten in allen Religionen zu sehen, die Wahrheit in allen und die Konsequenzen, wenn Menschen dem zu wenig Aufmerksamkeit schenkten, an was zu glauben sie verkündeten. In ihrem Zuhause aber war sie entschlossen, an den grundlegenden Traditionen ihrer Kindheit festzuhalten. Sie war so weit von ihrem geliebten Indien entfernt, und sie wollte sich nicht noch weiter entfernen.

In einem hinduistischen Haushalt gab es – egal, wie ärmlich die Verhältnisse waren – einen besonderen Ort für die Gebete, den Raum für die puja, der manchmal nicht mehr als eine Zimmerecke war. Das Strandhaus war so klein, dass Janya befürchtet hatte, den Altar ebenfalls in einer Zimmerecke aufbauen zu müssen. Doch als Rishi ihr den Schrank für die Mäntel an der östlichen Seite des Wohnzimmers gezeigt hatte, war ihr klar gewesen, dass das der Platz für die Gebete sein würde. Nicht besonders aufwendig, nicht angefertigt nach den Vorschriften und Ansprüchen derjenigen, die gehorsam jede von Menschen gemachte Regel befolgten. Aber nichtsdestotrotz ein Platz, an dem sie sich daran erinnern konnten, wer sie waren und woran sie glaubten.

Nun öffnete sie die Tür, und zum Vorschein kam eine kleine Plattform, auf der ein blauer Sari ausgebreitet war. Darauf stand die puja- Schale, in der sich Dinge für das Gebet befanden und in der eine Statue von Krishna stand. Sie hatte das Innere des Schranks dunkelrot angemalt, den Rahmen mit silberner und goldener Farbe und mit Blumenmustern verziert, die sie noch aus ihrer Heimat kannte.

Während Rishi wartete, entzündete sie den Docht einer kleinen Öllampe aus Messing und einen Weihrauchräucherkegel. Schließlich stellte sie als Opfergabe Wasser aus einer Kanne, die sie schon vor den Essensvorbereitungen gebracht hatte, und ein Schälchen mit frisch gekochtem Reis vor den Altar.

Sie machte einen Schritt zurück. Sie falteten die Hände, und Rishi trug die vertrauten Gebete vor, auf die sie sich geeinigt hatten. Er war noch immer ein wenig unsicher, weil Gebete in dem Haushalt, in dem er aufgewachsen war, nur selten gesprochen worden waren. Sie beendeten die Zeremonie, und Janya legte Krishna schließlich Blumen zu Füßen. Später würde sie mit einer der Blüten die Flamme der Lampe löschen, wie ihre Mutter es immer getan hatte.

Als sie fertig waren, folgte Rishi Janya in die Küche. „Kennst du die Bedeutung des Wortes ‘light’?“ Rishi buchstabierte es. „In diesem Land sagen wir ‘light’ zu etwas, das nicht dem Original entspricht – eine abgespeckte Version sozusagen. Also praktizieren wir in diesem Haus ‘Hinduismus light’.“

„Wünschst du dir vielleicht etwas Aufwendigeres?“, fragte sie.

Er lachte. „Nein, ich bin zufrieden. Aber deine Mutter und dein Vater werden es wohl nicht sein, wenn sie zu Besuch kommen.“

Das war ein Spielchen zwischen den beiden. Rishi sprach vom Besuch ihrer Eltern, als könnte es tatsächlich eines Tages mal so sein. Sie war sich nicht sicher, warum er das tat. Entweder wollte er, dass sie auch daran glaubte, damit ihr Heimweh nach ihrer Heimat und ihrer Familie nicht übermächtig wurde. Oder – und das war genauso traurig – er wollte glauben, dass er eine ganz normale Ehe führte, in der die Schwiegereltern sich genauso freuten, dass er ihr Schwiegersohn war,

Weitere Kostenlose Bücher